Les troubles de la Norme N38

Je ne pouvais pas commencer une série d’articles sur la psychopathie sans prendre le temps de raconter l’histoire de Phineas Gage, le cérébrolésé le plus célèbre de l’histoire des neurosciences. Si on s’en tient à la rumeur, son cas tout à fait singulier confirmerait que les troubles de la Norme s’incarnent, au sens strict du terme, dans le lobe frontal du cerveau et que sa détérioration entrainerait une désinhibition radicale. Notez que ça nous arrangerait bien. Cependant les témoignages fiables sur cette affaire ne concordent pas, beaucoup de pièces manquent au dossier et une part non négligeables d’incertitude entoure le cas qui est devenu au fil des ans une source de légendes urbaines, même chez les spécialistes.

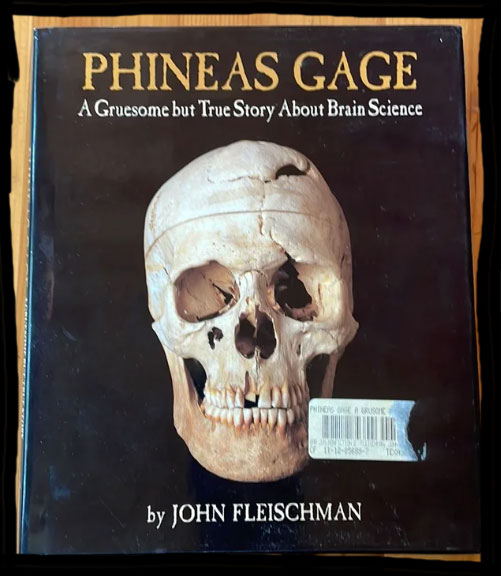

Le psychologue et historien Malcolm Macmillan de l’Université de Melbourne s’est intéressé à Gage à partir des années 1970 et il a enquêté avec 120 ans de retard tout de même sur cette affaire. Il a notamment pu constater combien les données censées justifier les conclusions scientifiques sur Gage étaient pour le moins lacunaires et à quel point on s’était éloigné de la réalité des faits avérés. A l’issue d’un tri méticuleux, Macmillan a publié un ouvrage universitaire sur l’accident de Gage et sur sa destinée, intitulé « An Odd Kind of Fame : Stories of Phineas Gage» (Une Étrange Célébrité : Histoires de Ph.G, non encore traduit en français). On s’appuiera ici sur ses investigations et sur un article foisonnant mais passionnant de Sam Kean.

Un accident qui aurait dû tuer

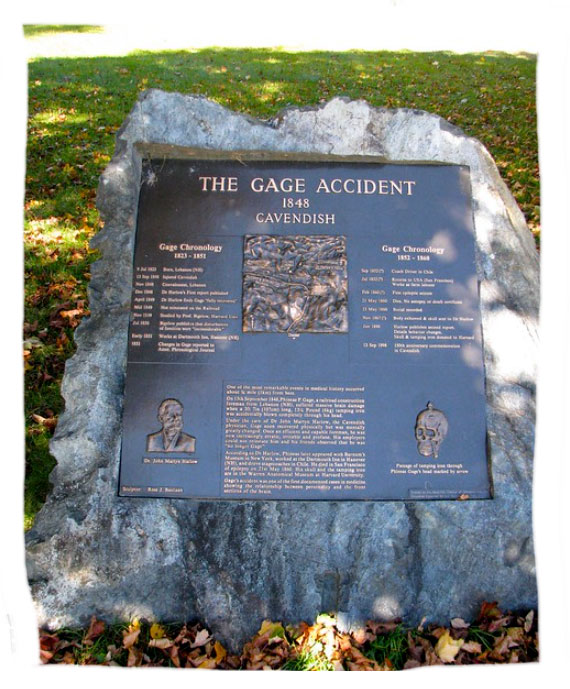

Le 13 septembre 1848, vers la fin de la journée de travail, à quelques kilomètres de Cavendish, dans le Vermont (USA), Phineas Gage, un contremaître des chemins de fer, bourre de poudre à canon un trou de dynamitage dans la roche avec une barre à mine : fuselée et effilée comme un javelot d’un côté alors que l’autre sert à tasser, elle pèse plus de 6 kilos pour 1,10 m de long. Gage, quant à lui, mesure 1m68, en gros une tête de plus que son outil.

La Rutland and Burlington Railroad a fait appel à Gage pour ce travail délicat : il a la réputation d’être le meilleur contremaître des environs. Sa tâche consiste à doucement compresser la poudre avant que son assistant ne vienne boucher le trou avec de l’argile ou du sable pour contenir la détonation. On ne confie pas ce genre de mission à une tête brûlée.

L’attention de Gage est distraite par des ouvriers qui déplacent un gros rocher non loin de lui sur sa droite. On ne sait pas exactement ce qui se passe ensuite mais la barre à mine qui heurte la roche à l’intérieur du trou provoque une étincelle qui embrase la poudre, déclenche une explosion, et la barre à mine décolle du sol avec la force d’une fusée.

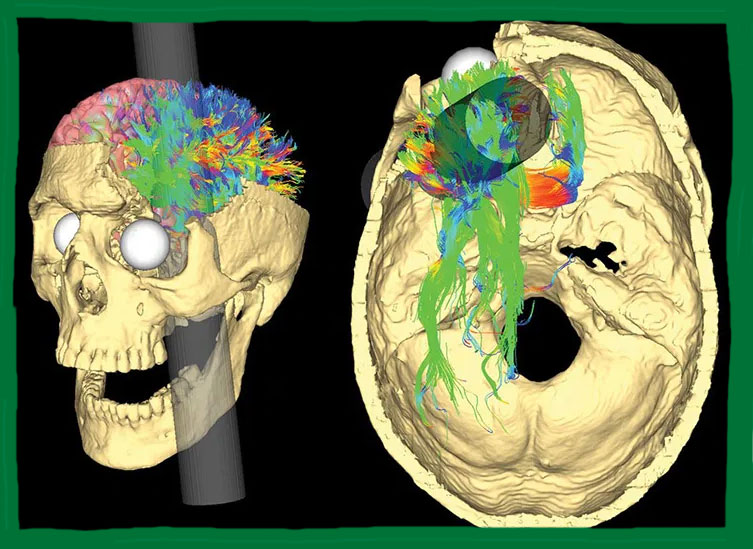

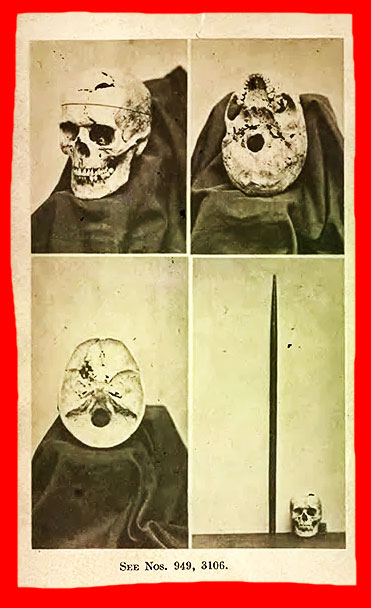

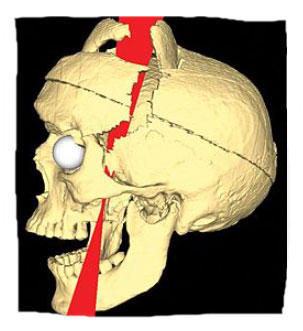

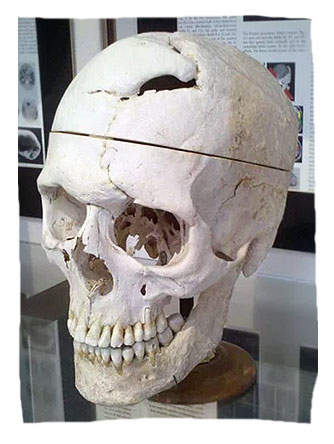

La pointe de la barre pénètre dans le visage de Gage sous la pommette gauche. Une molaire explose, la barre passe sous l’œil gauche et déchire la face inférieure du lobe frontal du cerveau. Elle perfore ensuite le haut du crâne, pour sortir au niveau de sa ligne médiane, tout près du front et de l’implantation des cheveux. Spécialisé dans la reconstruction faciale en médecine légale, Cicero Moraes a réussi à recréer le visage de Phineas Gage à partir de son crâne et en a tiré une vidéo.

La barre continue sa course pour atterrir plantée dans le sable, vingt mètres plus loin. On la décrit comme « sanglante et dégoulinante d’une substance collante », très probablement le gras du tissu cérébral. Sous la violence du choc, le contremaître bascule en arrière et tombe. Malgré tout, Gage affirme ne jamais avoir perdu connaissance. Il est simplement pris de légères convulsions mais le gaillard récupère en quelques minutes : il se remet à marcher et à parler. Il se sent même suffisamment en forme pour grimper dans une charrette et se faire conduire debout jusqu’à Cavendish, à un kilomètre et demi du chantier.

Arrivé à son hôtel, le blessé s’assoit sur une chaise, sous le porche, et discute avec les passants. Le premier médecin qui arrive pour l’examiner voit le crâne perforé de Gage et les éclats d’os qui saillent de son cuir chevelu. Gage le salue en inclinant la tête et lui lance non sans, si je puis me permettre, une pointe d’humour noir : « Je crois que vous allez avoir du boulot. »

John Harlow est le deuxième médecin à ausculter Gage le jour de l’accident. Il arrive auprès de lui aux alentours de 18h00, soit 90 minutes après la perforation. Gage monte bon an mal an jusqu’à sa chambre et s’écroule sur son lit, la tête dégoulinant de sang et de substances diverses. Harlow lui rase alors le crâne pour y retirer un mélange de sang et de bouts de cervelle collés. Il extraie ensuite des morceaux de la boîte crânienne en insérant ses doigts des deux côtés de la plaie. Toutes les vingts minutes environ, Gage a un haut-le-cœur, car du sang et des morceaux graisseux de cervelle ne cessent d’obstruer l’arrière de sa gorge et de l’étouffer. Mais le plus incroyable, c’est que Gage ne cède pas à la panique et ne perd pas connaissance. Il continue à parler et affirme même qu’il retournera faire exploser des cailloux d’ici deux jours.

L’hémorragie est stoppée vers 23h00, et Gage passe la nuit à se reposer. Le lendemain matin, sa tête est entourée d’un épais bandage et son œil gauche pend d’un bon centimètre à l’extérieur de son orbite, mais Harlow autorise des visites. Gage reconnaît sa mère et son oncle.

Pourtant quelques jours plus tard, sa santé se détériore. Son visage gonfle, son cerveau suinte et il se met à délirer jusqu’à réclamer son pantalon dare dare pour aller se promener. Exposé, son cerveau a contracté une infection probablement de nature fongique (à base de champignons) et il tombe dans le coma. On ne donne pas cher de ses chances puisqu’un menuisier du coin vient prendre ses mesures pour son cercueil.

Quatorze jours plus tard, Harlow fait subir à Gage une opération de la dernière chance, en ponctionnant le tissu cérébral à travers la cavité nasale pour drainer la plaie. Pendant des semaines, le pronostic vital de Gage reste engagé. Il perd la vision de son œil gauche dont la paupière restera close jusqu’à la fin de sa vie. Néanmoins, son état de santé finit par se stabiliser et, à la fin novembre, le convalescent rentre chez lui à Lebanon, dans le New Hampshire en compagnie de sa barre à mine, qu’il se met à trimballer partout avec lui.

La légende se met en marche

Rapidement, des articles sur Gage et son aventure commencent à fleurir dans les gazettes et les journaux américains. Dans la plupart, le ton est sensationnaliste, et les échotiers mettent surtout en avant le caractère miraculeux du rétablissement de Gage dont l’aventure fait aussi conjecturer les médecins qui, pour la plupart, demeurent sceptiques à son endroit et y voient une supercherie.

En 1849, le Dr Henry Bigelow convoque Gage à la faculté de médecine de Harvard pour une évaluation. Cette visite est, avec le compte-rendu du docteur Harlow, le seul témoignage détaillé et direct sur Gage et son accident. Bigelow estime que Gage a «passablement recouvré ses facultés de corps et d’esprit». Mais les examens neurologiques de l’époque n’avaient pour objectif que de dépister des déficiences sensorielles et motrices. Et parce que Gage pouvait marcher, parler, voir et entendre, Bigelow en a conclu à la bonne santé de son cerveau.

Au milieu du XIXe siècle, les médecins s’accordent pour dire que les lobes frontaux ne servent pas à grand chose. Ils s’appuient sur le fait que des gens qui souffrent de graves lésions dans cette zone préfontale poursuivent leur vie sans trouble notable. La mémoire, le langage, les fonctions motrices ne semblent pas affectées

Mais les neurologues contemporains savent que cette zone est impliquée dans quasiment toute l’activité cérébrale. L’extrémité des lobes en particulier, la région dite préfrontale, joue un rôle des plus importants dans le contrôle des impulsions, de la décision et de la planification, ce que la théorie de la médiation recouvre sous le terme de plan 4 ou modèle de la Norme

Les tests cognitifs ne peuvent dépister ce qu’ils ne sont pas conçus pour déceler.

C’est à la sortie du laboratoire que les dysfonctionnements occurent. Le comportement décisionnel des cérébrolésés du lobe frontal est affecté et les patients manquent d’ambition, de prévoyance, de constance et de résolution. Ils sont censés commettre également des actes répréhensibles comme uriner en public ou dangereux comme griller un feu rouge.

Dans le rapport assez court pourtant qu’Harlow a rédigé sur l’état mental de Gage, on comprend quand même que le blessé a changé. Décrit comme un individu déterminé avant l’accident, ce qui lui a valu son statut de contremaitre incontesté, Gage apparait, après l’accident, comme « capricieux et versatile, incapable de suivre une idée ou un projet ». Avant sa blessure, il mettait un point d’honneur à satisfaire les souhaits d’autrui, désormais, il n’a que ses propres désirs en tête et ne manifeste pas le moindre scrupule à les satisfaire. Lui qui était un «businessman avisé», il parait avoir perdu toute notion d’économie. Et s’il était auparavant courtois et révérencieux, Gage se montre «vulgaire et malpoli, et se laisse même de temps en temps aller à la pire des insanités».

Ses amis sentent qu’ils n’ont plus affaire au même homme, Harlow en est persuadé. L’une des conséquences directes de ce changement, c’est que la compagnie de chemin de fer refuse de reprendre Gage comme contremaître. Sans emploi, il commence à vagabonder en Nouvelle Angleterre et à se présenter de lui-même comme bête de foire en compagnie de sa barre à mine, histoire de survivre financièrement. Quelques temps plus tard, Gage trouve enfin un véritable emploi plus stable : conducteur de diligence dans le New Hampshire.

L’essentiel du travail de tri de Macmillan a consisté à écarter les affabulations complètes sur le compte de Gage qu’on peut résumer par cette caricature : « Un bon à rien paresseux, instable, impatient, poissard et ivrogne, errant de cirque en foire, incapable de s’occuper de lui-même, jusqu’à mourir sans le sou ». Macmillan a également essayé de faire une lecture critique des observations de Harlow qu’il juge au final très ambiguës, notamment parce qu’il n’a pas l’appareil critique nécessaire à sa disposition et parce qu’il n’a pas pu suivre l’évolution de Gage sur le long terme.

Par exemple, Harlow mentionne les soudaines «propensions animales» et les «passions animales» de Gage. Mais parce qu’il n’est pas psychiatre, il ne détaille pas ses soi-disants débordements et bien sûr, n’en évalue pas la gravité. Il mentionne simplement qu’il jure (mais à quelle cadence?) et qu’il affabule lorsqu’il raconte son accident (qui ne force pas le trait de ses propres exploits ou mésaventures ?).

Toujours est-il que le bouche à oreille va très vraisemblablement amplifier l’odyssée amorale de Gage, même chez les esprits les plus rationnels. « Quand vous analysez les histoires que l’on raconte sur Gage, met en garde Macmillan, vous avez l’impression que les scientifiques se laissent aller à une sorte de licence poétique pour que le récit soit plus vivant, qu’il s’adapte mieux à leurs idées préconçues.» Or du temps de Gage, une lésion du lobe préfontal laissait attendre, dans l’esprit des spécialistes du cerveau, des comportements malséants comme ceux qu’on a attribués au malheureux Gage sans preuve formelle ni témoignage irréfutable. Il est fort probable qu’on a surinterprété certains indices et tendu une oreille complaisante à des racontars extravagants.

Marine Corniou, pour ne citer qu’elle, en 2018, écrit que la personnalité de Gage « a changé du tout au tout » : « Alors qu’il était aimable et moralement irréprochable, il devient grossier, asocial et colérique. » Elle conclue même à « une désinhibition totale » chez le patient.

Essayons donc de ne pas sombrer dans le même travers en forçant le trait sur les changements qu’a subis Gage. C’est tentant mais pas très rigoureux au regard de l’enquête de Macmillan.

Le docteur Harlow ne fait jamais part d’éléments criminels ou manifestement déséquilibrés dans le nouveau comportement de Gage. Que veut-il dire par la «pire des insanités» ? Croyant («Je l’ai pansé, Dieu l’a soigné.») , Harlow est un américain puritain de son temps et les écarts de conduite de Gage ont pu prendre des proportions exagérées à ses yeux. Toutefois, faisons confiance au docteur pour avoir décelé chez son patient des transformations au niveau du refoulement, concept qui n’apparaitra toutefois qu’un demi-siècle plus tard en Europe. Disons que Harlow note chez Gage un certain relâchement moral.

En dehors du crâne perforé et de la barre à mine de Gage, on n’a quasiment rien gardé de lui et surtout pas son cerveau. Les diverses modélisations numériques qu’ont tenté de faire des chercheurs américains n’ont pas produit de résultats probants quant aux réels dégâts occasionnés par la barre à mine, d’autant que l’infection fongique a pu aggraver les lésions.

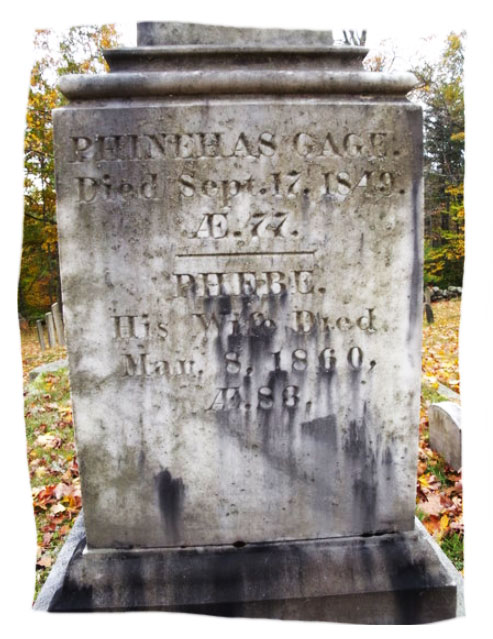

Pour en revenir à l’histoire de Gage, nous le retrouvons en 1852. Après avoir travaillé pendant dix-huit mois dans le New Hampshire, Gage embarque sur un bateau en partance pour l’Amérique du Sud. Il a été embauché par un entrepreneur qui espère profiter de la ruée vers l’or au Chili et, dès qu’il pose le pied à terre, Gage reprend son métier de conducteur de diligence, cette fois-ci sur les pistes escarpées et caillouteuses entre Valparaiso et Santiago et cela pendant sept ans. Mais sa santé précaire oblige Gage à quitter le Chili en 1859 à bord d’un bateau à vapeur qui le mène à San Francisco. Sa famille vient d’emménager dans le coin et après quelques mois de repos, il trouve un poste d’ouvrier agricole et semble se refaire une santé. Mais en 1860, Gage fait des crises d’épilepsie et à l’issue d’une attaque particulièrement virulente, il meurt le 21 mai, à 36 ans, près de douze ans après son accident. Sa famille l’enterre deux jours plus tard, sans doute en compagnie de sa barre à mine. L’histoire de Gage aurait pu être enterrée avec sa dépouille mais le Dr. Harlow retrouve la trace de Gage, ou plus exactement celle de sa famille, en 1866.

Le retour en grâce du paria

En 1867, l’opiniâtre toubib finit même par convaincre la sœur de Phineas, Phebe, d’ouvrir sa tombe pour lui permettre de récupérer le crâne de son frère. Harlow n’est pas sur place lors de l’exhumation qui se fait néanmoins de manière tout à fait officielle.

Quelques mois plus tard, la famille de Gage fait le déplacement jusqu’à New York pour remettre le crâne et la barre à mine en mains propres à Harlow. C’est à ce moment que le médecin rédige son étude de cas sur Gage, qui contient à peu près tout ce que nous savons de son état mental et de son périple en Amérique du Sud.

La plupart des biographies de Gage font l’impasse sur le Chili. D’ailleurs, la légende voulait que le malheureux ait fini comme un vagabond mal embouché et un vaurien alcoolique. L’épisode sud-américain prouve le contraire : Gage n’a jamais cessé de travailler pour gagner honnêtement sa vie, mis à part quelques moment de repos.

Macmillan prétend avoir eu une illumination en regardant le prince Philip, époux d’Elizabeth II, à la télévision. Celui-ci manœuvrait une calèche comparable à la diligence que Gage devait conduire : il en conclut que ce n’est pas une mince affaire et que ce n’est pas donné à n’importe qui d’y parvenir. De plus, les routes empruntées par Gage étaient très fréquentées, ce qui devait l’obliger à des arrêts fréquents, que ce soit pour prendre des gens ou éviter d’en écraser. Et parce qu’il prenait forcément de temps à autre ces routes de nuit, il fallait qu’il en mémorise la configuration, tout en faisant attention aux bandits. Il avait aussi probablement à s’occuper des chevaux et à collecter l’argent des voyageurs. Sans oublier les rudiments d’espagnol qu’il avait dû apprendre pour se faire comprendre. « Qu’un individu réputé si impulsif, si incontrôlable, ait réussit à acquérir toutes les compétences nécessaires pour être conducteur de diligence » apparait comme impossible à Macmillan.

On peut reprocher au chercheur d’un peu tout mélanger car lobe frontal, mémoire et langage n’ont rien à voir dans le cerveau. Cependant, on peut penser que pour rester dans un tel emploi, il faut avoir la Norme a peu près en place : il est difficile d’imaginer un psychopathe aux rênes d’un tel équipage sans accident ni plainte de la clientèle. Selon Macmillan, Gage aurait donc pu récupérer son sens moral.

Des sources indépendantes permettent d’étayer cette version. En 2010, Matthew Lena, un informaticien et consultant en propriété intellectuelle qui collabore de temps en temps avec Macmillan, tombe sur les propos d’un médecin ayant vécu au XIXe siècle au «Chili» et qui connaissait bien Gage. «Il était en pleine jouissance de sa santé, écrit le médecin, sans la moindre infirmité quant à ses facultés mentales.»

Bien sûr, Macmillan ne croit pas que Gage ait pu recouvrer comme par magie l’intégralité de ses fonctions cérébrales et qu’il soit «redevenu Gage». Mais il pense qu’il en a recouvré suffisamment pour reprendre une vie à peu près normale.

Les connaissances neurologiques actuelles font de la guérison de Gage une idée parfaitement plausible. Autrefois, les neurologues pensaient que les lésions cérébrales causaient des déficiences permanentes et irrémédiables : une fois qu’une faculté était perdue, elle ne revenait plus. Mais de plus en plus, ils admettent que le cerveau adulte est capable de réapprendre des compétences perdues. Cette faculté d’adaptation, que l’on appelle plasticité cérébrale, demeure relativement mystérieuse et ne s’opère qu’avec lenteur. Mais l’essentiel pour nous, c’est que le cerveau est capable de recouvrer des fonctions perdues dans certaines circonstances.

Macmillan estime que le quotidien très discipliné de Gage au Chili a contribué à sa guérison. Les victimes de lésions frontales ont souvent du mal à mener à bien des tâches, notamment des tâches ouvertes, parce qu’ils ont de grandes difficultés de concentration et de planification. Mais au Chili, Gage n’avait jamais à réfléchir à l’organisation de sa journée : préparer une diligence, c’est suivre chaque matin les mêmes étapes et la conduire, c’est suivre tous les jours la même route jusqu’à l’heure de faire demi-tour. Avec une telle routine, sa vie allait gagner en organisation, et sa capacité de concentration aller en s’améliorant.

Une réputation tenace

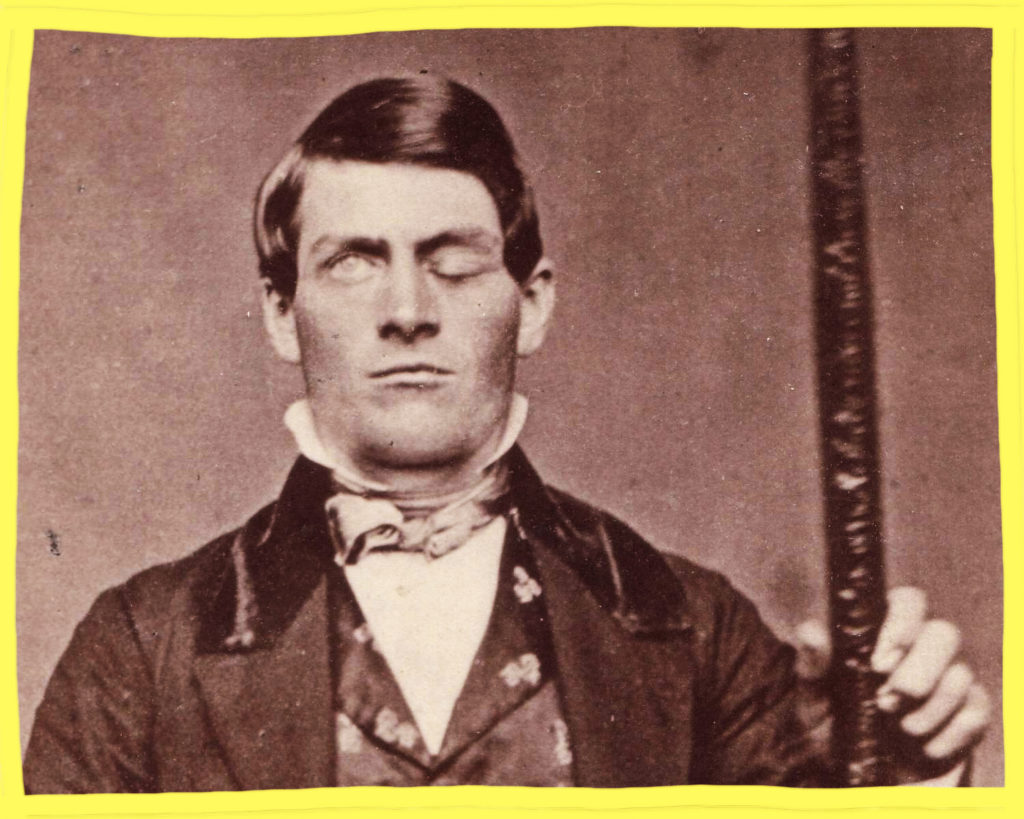

La popularité de Phineas Gage n’a cessé de croitre, pas forcément pour de bonnes raisons. La plupart ont trait au sensationnalisme. En 2008, on débusque la première image connue de Gage. Un daguerréotype sépia qui le montre tenant sa barre à mine (une seconde photo a depuis été retrouvée).

Les propriétaires de la photo, les collectionneurs Jack et Beverly Wilgus, l’avaient au départ intitulée «le chasseur de baleine», en pensant que, comme le Capitaine Achab de Moby Dick, l’homme sur la photographie avait perdu son œil lors d’une campagne de pêche. Mais après avoir posté leur photo sur Flickr, ils recueillent les protestations de spécialistes de la chasse à la baleine, pour qui la barre lisse que l’homme tient dans ses mains n’a rien d’un harpon. Un commentateur fait alors l’hypothèse qu’il s’agit peut-être de Gage. Pour le vérifier, les Wilgus comparent leur image à un moulage du visage de Gage, réalisé en 1849 : la ressemblance est parfaite, y compris avec la cicatrice que Gage avait au front. Cette seule image fait voler en éclat la représentation populaire d’un Gage clochardisé et bestial. Phineas Gage apparait aujourd’hui sous une toute autre figure beaucoup moins spectaculaire.

Mais la légende a la dent dure et lorsqu’elle arrange la neurobiologie, ce n’est pas facile de débunker l’affaire. Reste que, si la gravité des conséquences comportementales du cas est à relativiser, le changement de conduite morale est indéniable chez l’accidenté. La localisation dans le lobe frontal des facultés normatives est confirmée par la perforation de cette partie du cerveau par la barre à mine et les symptômes de psychopathie qui en ont découlé.

On reverra plus précisément par la suite où placer Gage dans la nosographie que propose Gagnepain. Mais on peut faire dès à présent l’hypothèse d’un cas de délinquance libertine : alors qu’avant son accident, il s’est toujours montré comme très respectueux des convenances sociales avec une retenue remarquable, Gage commet par la suite des accès grossiers et grivois qu’il ne serait pas permis auparavant. De même, le travailleur économe qu’il était se montre dépensier. Ces manifestations révèlent que l’inhibition n’a plus autant cours chez lui et sa lésion cérébrale a sérieusement ébranlé sa capacité à refouler son désir. Aucun témoignage solide ne va pourtant dans le sens d’infractions à la loi : la censure est donc atteinte mais pas le rapport à la loi. Gage s’octroie par conséquent des licences morales mais ne contrevient pas au code. Déontologiquement, son cerveau parait intact, ce qui lui permettra de se réinsérer au sein de la société contrairement à ce que le mythe qui s’est construit sur son compte a pu laisser entendre.

Tout le reste est littérature ! A la revoyure !