Les dérives des systèmes politiques (2ème partie) – H27 (deuxième chapitre)

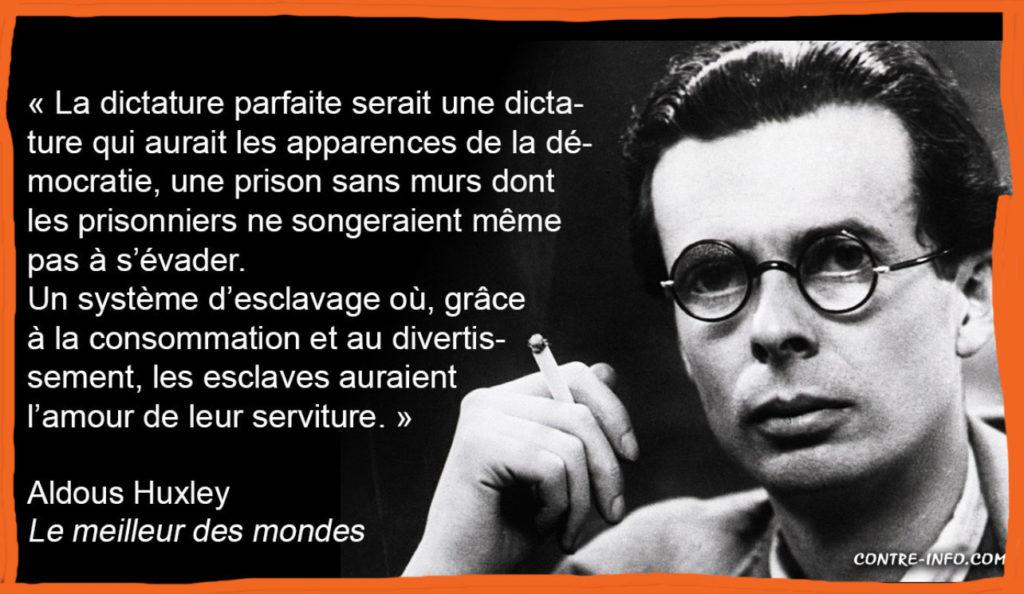

La confiance, c’est le fait de se fier à autrui, de lui déléguer une partie de son autonomie pour en faire un usage bénéfique aux deux parties : je te cède une part de ma sphère de contrôle et tu me rends en échange un service qui justifie ma concession. L’abus de confiance peut par conséquent être compris de deux manières suivant qu’on en use ou qu’on le subisse. Côté escroc, l’abus de confiance est l’usage de la délégation au-delà du permis accordé. Vous confiez vos clefs de voiture à votre voisin pour qu’il fasse tourner le moteur en votre absence et il en profite pour s’en servir à des fins personnelles. Côté victime, l’abus de confiance peut aussi s’interpréter comme une délégation excessive, une démission de son indépendance et un abandon total de la décision à autrui. Vous confiez les clefs du pouvoir à des gens qui ne rêvent que de ça et vous vous retrouvez confinés ou sous couvre-feu à 18h00, à remplir des autorisations de sortie avec des masques en peau de slip sur le nez et à faire vos courses le samedi dans un supermarché bondé.

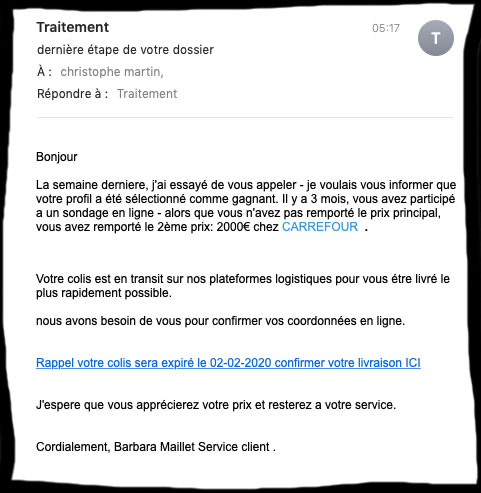

ça ressemble à ça!

Notre vie en société se construit sur une multitude d’accords de la sorte. C’est le principe de la prise et du don de Marcel Mauss dans son application quotidienne. Nul besoin d’une poignée de mains, ce type d’échanges de bons procédés spontanés assurent le fonctionnement d’une société équilibrée, aussi bien au sein de la famille, qu’entre voisins ou concitoyens. En démocratie, la confiance opère entre le citoyen et l’État. Le premier délègue une partie de son pouvoir au second qui représente alors ses intérêts à la manière d’un fondé de pouvoir. Comme nous sommes des millions à être représentés par un appareil d’État unique, ce dernier privilégie l’intérêt général, quitte de temps à autre à léser, voir à mécontenter une partie a priori minoritaire de la population. Lors des élections, une certaine majorité élit un gouvernement qui va représenter et défendre ses intérêts sans pour autant anéantir ceux des autres.Théoriquement.

Mais la force des circonstances peut amener le pouvoir à devenir impopulaire. La tâche lui revient alors d’expliquer le bien-fondé de son choix. En démocratie, l’élu rend des comptes à celui qui lui cède le pouvoir de décision. Si le compte n’y est pas, l’élu perd en principe la puissance qu’il tient du nombre qui l’a élevé au rang de décisionnaire. Il peut démissionner s’il s’estime désavoué. Il y allait de son honneur républicain. Notez l’imparfait.

Nous confions ainsi quotidiennement de petites parts de notre souveraineté à autrui, ce qui rend la vie plus facile, il faut bien en convenir. Et nous le faisons sans appréhension particulière. Enfin je l’espère pour vous car l’existence devient rapidement invivable lorsque la confiance fait défaut et que le soupçon prend systématiquement sa place. Le doute et la remise en question sont pourtant au fondement de la réflexion et de l’épistémologie. Mais cette dernière porte sur les idéologies : au jour le jour, l’épistémologue se relâche un peu tout de même.

Dans la civilisation occidentale, néolibérale et hyper-technologique, cette méfiance peut justement se nourrir de ces deux aspects fondamentaux de notre culture.

Dans le cadre d’un système capitaliste, la motivation de l’échange commercial est l’intérêt financier. Comme dans la Fable des Abeilles de Mandeville, il n’y est pas question d’altruisme ou de don désintéressé : j’attends en retour de ce que j’offre un paiement numéraire et je sais que je ne pourrai rien demander que je ne pourrai pas payer. Le profit me motive et l’enchâssement des intérêts de chacun fait tenir l’édifice social sans qu’on ait à se préoccuper de sa solidité. Nous faisons confiance à la monnaie qui circule. Que vous veniez à douter de la valeur de ce que votre client vous donne en échange de la marchandise que vous lui cédez et ça commence à devenir compliqué. Excusez-moi mais nous n’acceptons pas les chèques! Un instant, je vérifie que vos grosses coupures ne sont pas de faux billets… Pour le repos de nos esprits, le mythe fiduciaire tient encore à peu près la route, même si les économistes de mauvais augures n’écartent pas la possibilité d’un krach général qui mettrait à mal nos économies. L’épargnant paranoïaque analysera tous les indices d’une catastrophe financière : tel grand initié vend, ma banque change ses horaires d’ouverture, mon conseillère ne reçoit plus que sur rendez-vous, le gouverneur de la banque de France a l’air crispé et son noeud de cravate est de travers. Les plus inquiets achètent des métaux précieux et les stockent dans un coffre-fort personnel. D’autres préfèrent investir dans la pierre ou la terre.

L’idée de savoir que le protagoniste de la transaction le fait pour un profit financier n’est pas particulièrement rassurant. Il faut partir du principe, non pas qu’il est honnête, ça, on n’en sait rien, mais qu’à long terme, son intérêt réside dans la pérennisation de nos échanges. L’escroc est court-termiste : il abuse de ma confiance et disparait avec le pactole. La victime en est pour ses frais mais une seule fois. On peut tromper mille personnes une fois mais pas une personne mille fois. L’État est d’ailleurs dans le coin pour veiller au grain: il se porte déjà garant pour la valeur de la monnaie que j’ai donnée et il va mettre en oeuvre le mécanisme nécessaire pour répondre à la plainte que je lui ai portée. Je fais donc confiance à la police pour mettre la main sur l’arnaqueur sans avoir à faire justice moi-même en ayant recours à ma propre force physique ou à la menace d’une arme. La puissance publique m’assure donc une certaine tranquillité d’esprit tant que je fais confiance aux institutions et que je crois que les lois sont faites en ma faveur.

Quand j’envoie un courrier par la poste, je pars du principe que chacun va faire ce qu’il a à faire parce qu’ayant affranchi ma lettre, je me dis que chacun voulant garder sa place accomplira ce pour quoi il est payé. Ce n’est pas l’honnêteté des postiers qui me permet de mettre mon enveloppe timbrée dans la boite sans appréhension. C’est la certitude que les voleurs vont en prison, ou du moins qu’on vire ceux qui détournent à leur profit des choses qui ne leur sont pas destinés ou que le postier qui benne son courrier à la poubelle va passer un sale quart d’heure. Cela dit, il existe des tarifs et des procédures qui permettent de se faire rembourser les plis et les colis qui n’arrivent pas à destination. On se rassure en s’assurant sur la valeur de ce qu’on envoie. La perte est remboursée et cela constitue une compensation pour une demande non satisfaite.

Que la poste égare deux ou trois de mes courriers coup sur coup et je passe au privé. Dans un système libéral, la concurrence qui est la fille de la libre-entreprise est la garante d’un échange équitable à condition que je sois bien informé. Les économistes classiques sont toujours très optimistes sur la qualité de l’information, sa complétude et sur la capacité du consommateur à l’utiliser correctement à son profit.

Mais qu’est-ce qui me dit que ce que je mange n’est pas empoisonné? La notoriété de mon supermarché? Les services sanitaires? L’intérêt des producteurs à me voir consommer aussi longtemps que possible? Bien sûr, on ne s’empoisonne pas tout de suite dans la grande distribution mais on ne se fait pas de bien non plus en ingurgitant des pesticides et des conservateurs, trop de sel dans les conserves et trop de sucre dans les compotes. Sur ce point, la majeure partie de la population française n’est pas paranoïaque. Ceux qui mangent bio et local auraient-ils eu vent de quelque chose?

En avoir pour son argent, c’est le mot d’ordre du capitalisme. Mais évaluer l’indice de satisfaction n’est pas chose aisée. Le consommateur est souvent le gogo qu’on met à contribution: le marketing a pour mission de lui faire penser qu’il fait une bonne affaire quoi qu’il en soit. La publicité engendre le besoin et suscite la pulsion. Le consommateur est alors une machine à désirer comme dirait Deleuze : c’est l’affect qui travaille en lui, le prix et le besoin réel passent alors au second plan.

La massification de l’échange dépersonnalise la transaction et cet éloignement est renforcé par la multiplication des intermédiaires qui chacun ponctionne au passage son profit, l’État y compris. Lorsque je vends un instrument mécanique sur un vide-grenier, j’engage ma responsabilité dans la transaction. Plus le prix est élevé, plus mon engagement est important. Si je vends en l’état, je me dédouane de toute poursuite. Si je garantis que l’objet fonctionne, je m’engage à rembourser si ce n’est pas le cas, à en fournir un autre si j’en ai plusieurs (c’est la garantie commerciale à un autre échelon), à le réparer, ou à me faire casser la gueule si je ne joue pas le jeu.

L’économie telle qu’elle est conçue par le libéralisme repose donc sur la confiance, confiance entre le vendeur et l’acheteur, mais aussi confiance dans le fait qu’en recherchant son profit personnel chacun y trouvera son compte. Ça peut marcher sur un vide-grenier car on sait où me trouver pendant un petit bout de temps et j’aurai donc à répondre à mon client mécontent. On peut envisager l’hypothèse que je lui dise d’aller se faire foutre et que s’il n’est pas content, il n’a qu’à aller porter plainte. Il hésitera probablement à engager une procédure pour si peu d’argent. Je peux aussi choisir de l’intimider.

C’est la tactique qu’ont adopté Enedis et ses sous-traitants en faisant croire que l’installation du compteur Linkie était une obligation et que de toutes façons, la pose était gratuite et que je serais bien idiot de ne pas en profiter. Ce que leur télé-marchand avait oublié de me dire ce jour-là, c’est qu’il n’y a pas d’obligation légale, que le prix du compteur se répercutera plus tard sur la consommation, que le compteur vert-fluo ne sera jamais ma propriété alors que je devrai le payer et que cette installation in fine n’est d’aucun avantage pour moi malgré ce que prétend le service commercial. Est-ce être paranoïaque que de se dire que le profit des actionnaires d’Enedis fausse la donne?

Le capitaliste n’a qu’un objectif: faire un retour sur investissement. En tant qu’investisseur, peu lui importe la qualité de ce produisent les usines qu’il finance. Il n’est nullement entrepreneur ou philanthrope. C’est le rendement financier qui lui importe. Bien sûr, il peut avoir une morale ou des remords mais par un système d’intermédiaires (fonds de pension notamment), il se déresponsabilise vis à vis de l’autre bout de la chaine. Si l’actionnaire a tout de même intérêt à ce qu’aucun conflit social ne vienne interrompre la production, il n’aura non plus aucun scrupule à constater que ceux qui sont en charge de faire valoriser son argent ont décidé de délocaliser. Les licenciements ne sont pas de son fait.

De même, l’actionnaire ne se soucie pas non plus de savoir si son argent sert à financer tel ou tel secteur d’activité. Plus ces secteurs seront nombreux, plus les opportunités d’investissement se multiplieront. L’État stratège et fonctionnaire est donc pour lui un concurrent qui plus est déloyal puisqu’il abuse de son pouvoir régalien pour remplir des missions dont le marché pourrait se charger plus efficacement. L’Éducation nationale, le système de santé publique et tout le secteur public occupe ce qui mis sur le marché pourrait devenir des occasions de faire fructifier son capital d’autant que l’instruction et la vie, sans oublier l’énergie ou la sécurité, l’eau ou même l’air, sont des valeurs sûres pour le capital.

« Les Chemins de la servitude ».

Comme pour le paranoïaque qui ne croit pas qu’un fait puisse être anodin, la gratuité est impensable pour le néolibéral : tout à un prix et ce prix est garanti par le marché, ce mode de transactions économiques si complexes que Friedrich Hayek pensait que toute intervention de l’État ne pouvait y être que dangereuse et néfaste. Tout étant interconnecté dans l’économie, le moindre signe de faiblesse dans un secteur du système peut avoir des conséquences sur l’ensemble de la structure. Le trader est donc aux aguets du moindre indice pour investir là où nait l’opportunité ou à l’inverse pour vendre là où le rendement décroit. L’addition des intérêts particuliers fonctionne dans les périodes favorables mais peut également provoquer des avalanches en série en cas de dégringolade générale, au moment où la confiance dans la fiabilité du système s’effondre. Les bulles naissent de la cupidité crédule des investisseurs qui s’imaginent toujours être plus malins que les autres, mieux informés et plus clairvoyants.

Le jeu des intérêts particuliers a donc des limites d’autant plus que la tentation hégémonique est souvent à l’oeuvre et qu’elle n’hésite pas à avoir recours à la concurrence déloyale. Si, dans le meilleur des mondes libéraux possibles, les situations monopolistiques ne devraient pas advenir, sans un contrôle étatique et un dispositif juridique constamment en alerte, l’équité économique ne serait qu’un voeu pieux. Si la police municipale ne m’empêche pas d’occuper toute la largeur de la rue pour vendre mes tulipes et si elle ne m’oblige pas à laisser la voie libre, les chalands n’auront jamais idée qu’à l’autre bout de cette rue, un autre fleuriste s’est installé pour vendre des roses meilleur marché. La parabole est grosse mais transposée à l’univers numérique, elle prend tout son sens.

Avec Internet, le monde a pris une autre dimension et une ampleur presqu’infinie. La toile nous offre une autre manière d’exister, une « life » virtuelle et démultipliée, un univers ontologique à la fois impalpable mais terriblement tentant et trompeur puisqu’il fait largement fi des contingences du monde physique. Les milliards de milliards d’informations générées et stockées sur de gigantesques serveurs sont devenues les marchandises de ce nouvel Eldorado. L’accès à ces données est par conséquent un enjeu majeur. Les moteurs de recherche et les réseaux sociaux ont pris une importance exponentielle en une vingtaine d’années et les GAFAM occupent des positions quasiment hégémoniques sur les canaux de diffusion d’une information pourtant largement générée par les internautes eux-mêmes dans la plus parfaite naïveté et par conséquent la plus totale gratuité, un peu comme les caisses automatiques du supermarché où on joue comme des enfants à scanner ce qu’on va pourtant payer le même prix sans l’intervention de la caissière. Nous nous livrons « librement », ou plus exactement sans trop y prêter attention, à notre exploitation en ligne par des algorithmes, inventés par de petits génies pas particulièrement bienfaisants.

tous les jours.

FaceBook est le plus gros parasite de données au monde: nous confions aux bécanes de Zuckerberg des pans entiers de notre Histoire personnelle qui sont parfois utilisés à des fins politiques et électorales mais plus communément vendues à prix d’or à des régies publicitaires. Les posts sponsorisés sont autant de pubs soi-disants ciblées qui viennent envahir mon mur où je suis pourtant censé pourvoir choisir mes amis et donc mes invités. Comble de la rouerie, FB me donne la possibilité de bloquer ces publicités une à une en justifiant ma décision par une série de clics sans résultat notable par la suite. Google orientent mes recherches parce qu’il faut bien un ordre d’apparition des sites, YouTube guident mes choix, rien ne me prouve que MSN est sécurisé, mon i-phone vibre quand je passe devant telle ou telle boutique et Amazon ne proposent qu’un nombre négligeable de produits français mais son livreur sera après-demain à ma porte avec mon colis. Les spywares captent à notre insu un nombre impressionnant de données que la machine publicitaire, consummériste et en définitive capitaliste, utilise pour nous piéger et nous vendre de la marchandise comme si nous n’étions pas assez grands pour savoir tout seuls ce dont nous avons besoin. Les plates-formes de streaming orientent nos décisions en fonction de nos choix précédents mais aussi en fonction de leurs priorités du moment, à savoir le titre ou la vidéo qui fait le buzz. Bien sûr, tout cela peut paraitre assez futile et insignifiant pour la plupart d’entre nous. Nous ne pensons pas à y voir une quelconque agression à notre endroit parce que nous y sommes habitués, un peu comme on ne fait plus attention à ces serveurs qui cherchent à vous alpaguer à la terrasse des restaurants dans les villes touristiques du sud de l’Europe.

Je reçois sur ma boite mail personnelle un nombre impressionnant d’attrape-gogos, légaux ou pas, des hameçons publicitaires ou de grossières offres d’héritages faramineux. Les publicités qui s’incrustent dans les articles que je lis (gratuitement certes et tout se paie dans ce bas monde) sont soi-disant ciblées, ou du moins orientées par mes recherches sur le web. Je navigue au su et au vu de milliers d’espions technologiques qui tentent de capter mes désirs et mes goûts pour mieux m’appâter. Si de telles sollicitations se pratiquaient de même manière dans la rue, je deviendrai vite agressif (et je vous passe les coups de fil pour isoler une maison que je n’ai pas ou changer un forfait dont je me tue à leur dire que je suis content). Ces intrusions permanentes dans notre espace privé sont des violations auxquelles nous sommes habitués et dont nous ne mesurons pas tout l’impact sur notre être et la gestion de notre temps…. à moins d’entrer dans une démarche qui peut s’apparenter à de la paranoïa et que nous nous contenterons de qualifier de crise de confiance.

Je le répète cette crise a deux aspects: un côté carence et un côté excès. Carence, car je ne sais plus à quel son de cloche me vouer car tous les messages publicitaires ou affiliés sont chargés d’intentions qui, sans être systématiquement malveillantes, ne servent pas mes intérêts en priorité. Excès parce que le monde semble envahi de gens qui n’ont pas froid aux yeux et dont le marketing agressif dépasse le seuil de mon intimité. Là où je peux me croire chez moi, je n’y suis plus. L’interphone me tient éloigné des Témoins de Jéhovah et le « stop pub » sur la boite aux lettres me préserve des liasses de publicités. Mais sur le net, c’est une autre affaire car je suis dans mon domaine sans y être et les intrusions sont d’autant plus nombreuses que la circulation y est intense.

Quand c’est gratuit, c’est toi le produit.

Jolie formule qui signifie que si un service vous est proposé gratuitement, vos données ainsi collectées seront vendues. Le big data vampirise notre espace virtuel personnel. C’est même de cela qu’il vit grassement. La dématérialisation du procédé rend la chose plus acceptable car nous ne faisons pas grand cas de notre concentration. Nous étions plus sensibles aux publicités qui interrompaient notre film. A présent, notre attention est captée très momentanément alors que nous surfons sur le net. Des informations pénètrent pourtant dans notre intimité à notre insu et d’autres en sortent de la même manière par le truchement des logiciels que je conchiais plus haut. Dès que j’entre sur la toile, je suis à poil. Je donne mon accord à des tas de cookies parce que je n’ai pas envie de me donner la peine de paramétrer les bloqueurs de pub comme on signe par lassitude et sans les lire des papiers d’assurance, un contrat de travail, les documents sur la confidentialité de Google ou FB, ou l’autorisation pour ma banque de ponctionner mes comptes si elle en a besoin pour ne pas sauter. Il y a bien la navigation privée mais qui y songe? Qui y croit vraiment? Peut-on vivre éternellement sur ses gardes?

L’utilisation à des fins commerciales de nos pérégrinations numériques ne représentent pourtant qu’un versant du problème. Plus sérieuse est sans aucun doute la collecte d’informations destinées non pas à me vendre quelque chose mais à connaitre mes orientations, et là encore les GAFAM sont en première ligne. Si on a inventé la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) dès janvier 1978, c’est parce qu’on a compris, alors qu’on en n’était qu’au Minitel dans les foyers français, qu’il allait y avoir du souci à se faire de ce côté-là. Les écoutes téléphoniques sont aussi vieilles que le téléphone. La surveillance numérique ne date pas d’hier non plus mais l’intrusion de l’État dans notre espace numérique personnel s’est considérablement renforcée ces dernières années.

« Nous voyons aujourd’hui s’installer les éléments d’un totalitarisme. Celui-ci n’a plus rien à voir avec celui du siècle dernier. Mais nous avons tous les moyens de surveillance de drones, de téléphones portables, de reconnaissance faciale. Il y a tous les moyens pour surgir un totalitarisme de surveillance. Le problème est d’empêcher ces éléments de se réunir pour créer une société totalitaire et invivable pour nous. » C’est pas moi qui le dis, c’est Edgar Morin, du haut de ces 100 ans et de sa longue expérience du XXème siècle riche en matière de totalitarisme. Et le vieux bougre n’a pas tort.

En France, nous n’avons jamais autant été surveillés, étudiés, passés au crible et manipulés que depuis l’avènement des algorithmes du numérique et des Léviathan de l’Internet. Comme je l’ai déjà fait remarquer à la suite d’Eric Sadin (deux longs Thinkerview sur le sujet), un nombre croissant de nos données personnelles sont donc captées, traitées stockées et utilisées comme bon leur semble par les kraken du net, les escrocs en tout genre ou l’État, qui exercent un contrôle sur notre souveraineté auquel il est de plus en plus difficile d’échapper.

L’impôt sur le revenu est directement prélevé sur mon bulletin de paye et on ne peut plus percevoir de salaire ou d’indemnités sans compte en banque auquel un certain nombre des services de l’État peuvent avoir accès pour consulter mes comptes (le fisc, des autorités de contrôle, la CNIL, les douanes, la justice, la CAF, l’URSSAFF, la sécu). On parle de surveiller ceux des bénéficiaires du RSA, la police pousse la CAF à menacer de ne plus verser les allocations familiales. Mais bien évidemment la transparence bancaire ne touche que les plus démunis, l’optimisation fiscale étant devenue un sport dans certaines catégories sociales. Ma carte bleue ou mon smartphone permettent de me traquer géographiquement. La vidéosurveillance me filme à mon insu dès que je sors dans l’espace public.

L’article R.236-11 du code de la sécurité intérieure a été modifié le 2 décembre 2020 sans soulevé de tollé parlementaire. Le décret remplace «des ACTIVITÉS politiques, philosophique, religieuses ou syndicales» par «des OPINIONS politiques, des convictions philosophiques, religieuses ou une appartenance syndicale». Le tout au nom de la «prévention des atteintes à la sécurité publique»: depuis les attentats de 2015, l’état d’urgence est toujours en vigueur au nom de la menace terroriste. C’est le genre de détails dans les textes qui autorise les services de renseignements de la police à constituer des fiches dignes des régimes totalitaires dont nous parlions plus haut et qui contreviennent à la liberté de penser si chère à notre république. La sûreté du pays nécessite-t-elle une telle surveillance? Le fait que je sois libre-penseur, communiste, protestant ou CGTiste fait-il de moi un suspect potentiel qui pourrait nuire aux intérêts de l’État? Avouez que face à cette surveillance exponentielle (le tout numérique en dit très long sur nous), il y a de quoi devenir paranoïaque, à moins que ce ne soit le pouvoir néolibéral qui verse dans la pathologie, à l’image du quadrillage social, le contrôle et la répression que la technologie numérique permet aux autorités chinoises.

Mais il y a plus et là encore le modèle vient des régimes totalitaires. En France, le phénomène a pris un coup d’accélérateur avec les attentats islamistes de 2015. Pour aider la surveillance d’État exercée par la DGSI et les différentes polices, les citoyens sont appelés à participer en signalant des comportements suspects non plus a posteriori mais a priori avec le risque d’erreur que cela sous-entend et le malaise social que cela peut engendrer. Ce type de dénonciation n’est pas récent et il a particulièrement été valorisé durant l’occupation contre la résistance ou le marché noir. Mais cet aspect citoyen de la délation a été remis au goût du jour pour lutter contre le terrorisme par le plan Vigipirate qui préconise d’ouvrir l’oeil sur son environnement ou même de signaler la radicalisation d’un de ses proches, une absence de signalement se terminant dans le box des prévenus en cas d’attentat.

Je suis Charlie a permis de souder l’unité nationale par un effet grégaire mais résilient au détriment de la communauté musulmane (voir Emmanuel Todd). La demande sécuritaire a justifié que l’État rogne sur nos libertés individuelles sans soulever de tollé général, notamment parce que ce sont les populations d’origine arabe qui en ont le plus pâti. Toujours est-il que la plupart d’entre nous avons accueilli l’état d’urgence d’un bon oeil et peut-être même avec un certain soulagement. La menace islamo-terroriste, agitée comme un chiffon vert par le gouvernement socio-démocrate, a précipité le public dans la sidération et le désarroi, puis finalement dans les bras des flics et au bout du compte dans ceux de Macron. Il y a eu un phénomène d’hypnose générale, orchestré par le pouvoir et relayé par les mass médias, qui a placé l’ensemble de la population française dans une nasse idéologique où on cédait à la grégarité nationaliste en chantant la Marseillaise en groupe pour se rassurer. Le blitz médiatique de la bien-pensance a anesthésié l’esprit critique et la possibilité même de contester quant à la promulgation de l’état d’urgence dont les mesures restent en vigueur aujourd’hui. On a accueilli en applaudissant des deux mains ce qui aujourd’hui restreint nos moyens d’expression contestataire. Les technologies de la surveillance d’État, financées par nos impôts, entretiennent un climat de peur qui détourne l’opinion des véritables problèmes sociaux: au nom de la protection contre le terrorisme, on empêche la contestation du système. Mieux, on appelle à y participer.

Autre phénomène qui là est apparu avec les manifestations des Gilets Jaunes, c’est la généralisation d’un certain contrôle sur les forces de l’ordre par les manifestants eux-mêmes qui souvent se sont également substitués aux journalistes pour approvisionner les réseaux sociaux en informations. La perte de confiance des citoyens les plus méfiants dans leurs institutions, gouvernement, police et presse, a été renforcée par la prise de conscience massive et progressive de l’instrumentation du terrorisme par le gouvernement Hollande-Valls. L’état d’urgence que les Français ont applaudi sous l’effet de la sidération post-attentats s’est prolongé sans raison valable si ce n’est celle de maintenir une cohésion gouvernement-population contre un ennemi intérieur bien stigmatisé et terrifiant par son imprévisibilité. Une partie des Français, celle qui s’informe via les médias dominants, continue à vivre dans la crainte des attentats, crainte qu’ils alimentent avec la mise en exergue du moindre fait de terrorisme islamique afin d’entretenir une psychose propice à l’audimat et à la manipulation.

La peur laisse peu de place à l’esprit critique. Je me répète un peu mais il me semble important d’enfoncer le clou à propos de l’instrumentalisation de l’ennemi par le pouvoir: la « parano » générale entretenue par les chaines d’information en continu a perduré de longs mois. Minimiser le problème islamique revenait à le cautionner. Tout le monde était Charlie sans trop savoir ce que ça voulait dire au juste mais prêt à se ranger derrière le gouvernement pour défendre une identité française et laïque avec laquelle on ne tergiverse pas. Les « mauvais Français » avaient leur religion idéologique et séparatiste : personne ne se risquait trop à émettre des objections sur les prises de positions tranchées de certains réactionnaires. Todd a failli en faire les frais et la vindicte est souvent venue des intellectuels, preuve que la chape totalitaire qu’on faisait peser touchait toutes les couches de la société pour mieux l’unir dans une adversité hypertrophiée.

L’utilisation à répétition de la « minute de silence » est une manifestation de ce totalitarisme soft: aucune contrainte insoutenable, aucune humiliation, bien au contraire, mais l’obligation de se taire pendant 60 secondes sans trop savoir que penser, un peu comme à la messe où tout le monde baisse la tête d’un air contrit. La différence, c’est qu’à la messe, la majorité des participants (les enfants ne comptent pas) ont choisi d’être là. La minute de silence vous cueille là où vous vous trouvez, souvent sur votre lieu de travail ou à l’école. Or elle vous impose un mode de « communion » muette sur des sujets qui demandent au contraire du débat et du commentaire. Elle fait basculer toute une population (même les plus jeunes) dans le dogme, l’acceptation sans explication d’une décision prise en haut-lieu pour marquer un évènement que vous n’avez pas le droit de considérer comme sans importance pour vous. La minute de silence vous met au diapason de la nation doloriste. C’est risqué de s’y soustraire et cela provoque l’incompréhension et la réprobation unanime des bien-pensants pour qui ce geste est bien le moindre des hommages qu’on puisse rendre aux victimes.

Avec l’émergence des Gilets Jaunes, le pouvoir et les médias, d’abord pris de court, ont cherché à ériger un nouvel ennemi caricatural des valeurs républicaines : Jojo le Gilet Jaune prolo facho homophobe antisémite violent et alcoolo. Un soulèvement populaire est par essence incontrôlable et sujet aux débordements parce que la foule a des comportements collectifs imprévisibles. Les Gilets jaunes étaient aussi incontrôlables parce qu’ils sortaient du cadre consummériste habituel. Sortis de l’ombre pour une affaire de pouvoir d’achat (taxe excessive sur les carburants), ils réclament à présent le RIC (le pouvoir populaire). Ce n’était absolument pas prévu par une intelligentsia politico-journalistique qui s’en est donné à coeur joie pour discriminer le mouvement.

Or la bourgeoisie au pouvoir depuis grosso modo la révolution a toujours pris soin d’asseoir sa domination politico-économique sur un consentement majoritaire (les élections). Son pouvoir atteint même l’hégémonie lorsqu’il tue toute contestation dans l’oeuf, ou plus exactement dans le confort et l’amour de la servitude. Huxley en cauchemardait, la prospérité économique l’a fait. La propagande consummériste nous incite et nous réduit à n’être qu’un consommateur mais un consommateur qui fait de bonnes affaires, un privilégier qui profite des bons plans, un initié qui connait les rouages du système. Le client roi a sa carte de fidélité qui fait de lui un membre du club VIP. Il travaille pourtant toute sa vie sans vraiment choisir son destin, mais seulement sa boite et encore, pour acquérir toutes ces choses qui lui donnent l’impression d’exister pleinement.

La propagande néolibérale valorise l’exemple du capitaliste qui réussit, présente l’argent comme une valeur, le luxe comme un paradis, l’achat comme un thérapie. Ce n’est pas un mensonge à proprement parler, c’est un modèle mais pas un modèle comme un autre puisque c’est le seul modèle de réussite que ce monde propose. Les autres options sont très peu visibles et d’autant moins que les grands patrons des GAFAM et autres milliardaires, sur lesquels s’alignent aujourd’hui nos hommes politiques, sont montrés comme des exemples à suivre par les mass médias qu’ils possèdent. Comme dans un régime totalitaire, la grande bourgeoisie détient les canaux de l’information dont elle se sert pour arroser le monde du modèle qu’elle représente. Le bonheur par la consommation, la propriété à tout prix, la confiance fiduciaire, le transhumanisme, bref tout un monde dont le Gilet jaune est exclu mais qu’il est tout de même venu ébranler, preuve que ce totalitarisme consummériste néolibéral qui bénéficie d’une force de frappe propagandiste bien plus considérable que celle dont disposaient les différents régimes totalitaires du XXème siècle est lui aussi fragile pour peu qu’on ne se mette pas à genoux devant lui.

ça n’empêche pas de boire de l’essence.

Mais les moyens de communication actuels nous sont vendus comme des vecteurs de liberté alors même qu’ils permettent de nous surveiller comme la voiture, symbole d’indépendance, contraint son propriétaire à travailler pour la financer et y mettre du carburant. Et combien d’entre nous sont capables de vivre sans voiture.

Petite parenthèse vers l’excellent essai de Johann Chapoutot, Libres d’obéir où l’auteur démontre que le système totalitaire nazi donnait l’illusion aux membres de la communauté allemande d’être libres tout en étant au service de la « Volksgemeinschaft, la communauté du peuple. Les nazis détestaient l’État autant que les communistes lui vouaient une sorte de culte. Pour les nazis, l’État est une entrave à l’épanouissement du nouvel homme germanique. Le nazisme n’a donc pas conçu un État doté d’une autorité écrasante comme on le présente généralement mais entendait au contraire en venir à bout par la Menschenführung, la direction des hommes, qui n’est pas un autoritarisme classique mais une manière de définir une mission que le citoyen, soldat, fonctionnaire ou employé, doit remplir par les moyens qu’ils jugent nécessaire. Cette méthode de management très actuelle trompe le subalterne qui se croit libre d’agir alors que la mission définit son périmètre d’action et que son supérieur se décharge de la responsabilité sur ses épaules. L’autorité nazie recherchait donc l’adhésion des camarades de races au combat qu’ils mènent ensemble contre le reste du monde pour accomplir le destin qui est le leur dans un monde sans pitié. A l’asservissement des infra-humains, correspondait donc une communauté d’Allemands égaux entre eux, sans lutte des classes, avec une subordination consentie pour le bon fonctionnement d’une répartition du travail au service de la puissance du Reich. Le régime totalitaire nazi n’était donc pas pour les Allemands une torture quotidienne: il offrait au contraire la promesse d’un monde parfait avec de nombreux avantages à condition d’en accepter les règles et l’idéologie. C’est en cédant à ce miroir aux alouettes qu’on peut comprendre que tant d’Allemands ont adhéré au projet nazi qui, tout en organisant la quasi-totalité de leur existence, leur assurait une certaine autonomie d’action. Il y avait là un piège moral qui justement excluait toute éthique non-nazie : le citoyen allemand ne pouvait qu’accomplir sa tâche dans la joie avec le sens du devoir accompli mais sans se sentir obligé. Son engagement était naturel et il ne pouvait en être autrement pour un individu sain et en bonne santé, d’autant que le régime prenait soin de son moral et de sa forme. Baignant dans ce courant idéologique, il était très difficile de résister à la pression environnante : les opposants étaient d’ailleurs tout simplement considérés comme malsains et emprisonnés. Fin de la parenthèse.

Alors bien sûr, il est permis de « psychoter » : tout ce que produit cette société de surconsommation n’est-il pas là pour me prendre au piège? Mon pouvoir d’achat ne tisse-t-il point les mailles de mon aliénation? Le monde entier n’est-t’il pas aujourd’hui pris dans la nasse néolibérale? Quelle société a pu y résister? Y a-t’il encore un non-capitaliste (ni pro ni anti) dans la salle? J’ai l’air de plaisanter mais si vous êtes allé si loin dans la lecture, vous trouvez sans doute du fond à ces questions. Elles ne sont pourtant pas nouvelles et elles ont émergé dès les années 60. Huxley s’en doutait, Ellul, Marcuse et Baudrillard pour ne citer qu’eux ont porté le fer contre l’idéologie dominante, sans être vraiment entendu, il faut bien le reconnaitre, ou du moins par une minorités agitée mais l’immense partie de la population mondiale a négocié le virage libéral des années 80 sans rien dire ou presque: TINA, there is no alternative, il n’y a pas le choix, alors à quoi bon s’y opposer? Contre le capitalisme dont l’argent peut tout acheter ou presque, les voix dissidentes sont peu audibles. Pire, ses intellectuels propagandistes caricaturent la pensée de ceux qui contestent le mode de pensée hégémonique. Allez contester le principe même de l’héritage dans une famille d’agriculteurs et vous verrez de quoi je parle. Exposez les bases d’un salaire à vie (manière Bernard Friot) à un petit commerçant : pas sûr que vous en sortirez victorieux. L’idée que l’argent est le nerf de la société et la motivation suprême est tellement ancrée dans les esprits que le modèle actuel a encore quelques belles années devant lui. D’autant que ses défenseurs utilisent des techniques d’une efficacité redoutable pour maintenir la domination idéologique de la grande bourgeoisie.

La dernière en date est virale. Après l’islamiste et le Gilet jaune, voici le nouvel ennemi invisible, destiné à obnubiler et hypnotiser les masses et à les rallier à un pouvoir qui peine de plus en plus à masquer les défaillances du système sur lequel il est assis.

Je reprends mot pour mot la thèse de Michel Weber que je mentionnai déjà en H27,1 : la crise de la Covid-19 n’est pas sanitaire, mais politique, et aucune des mesures liberticides n’est fondée scientifiquement. Par contre, la Covid-19 rend évidente la corruption complète du corps politique et de ses appendices médiatiques et scientifiques. Cette corruption reflète la crise du capitalisme industriel financier (annoncée dès 1972), et la volonté des oligarques de détruire la démocratie représentative. Le système politique qui se met en place est bien totalitaire, c’est-à-dire que toutes les facettes de la vie des citoyens seront pilotées par une structure idéologique mortifère ne différenciant plus les sphères privées et publiques. Ce totalitarisme sera fasciste, sanitaire et numérique.

Les mots sont forts mais soulignent la radicalité du phénomène.

Le Covid-19 a envahi notre espace politique et médiatique jusqu’à devenir l’unique objet de nos conversations et de nos controverses. La polarisation de l’opinion publique sur une question sanitaire est inédite tant par son sujet que par l’ampleur des moyens déployés pour focaliser et monopoliser l’attention du public avec une dramatisation de la dangerosité et de la létalité du virus, orchestrée par le gouvernement lui-même lors de cérémonies télévisées (interventions présidentielles, bulletins statistiques quotidiens). Un an après le démarrage de l’épidémie en France, les bulletins d’information et les JT font toujours leurs titres avec le Covid-19. Impossible d’y échapper ou presque.

La concentration de toutes les énergies autour de l’éradication d’un virus n’a en soi rien d’exceptionnelle. Contre le virus Ebola où la maladie est mortelle dans 25 à 90 % des cas, ça se comprend. Mais quand on est à un ratio très au-dessous du 1% et une progressivité exponentielle chez les plus de 85 ans, on est en droit se demander si les mesures très coercitives et économiquement très lourdes qui sont prises par le gouvernement le sont dans une but sanitaire ou s’il n’y a pas derrière ces restrictions très étendues des libertés publiques une dérive autoritaire d’un pouvoir qui sait que ses heures sont comptées s’il ne verrouille pas tous les accès. Mais ce qui nous intéresse ici c’est la stratégie mis en place par les autorités pour justement diluer cette responsabilité de la décision contraignante et faire adhérer la population à des options à l’efficacité douteuse mais dont dépend sa légitimité aux yeux de la population.

de la gare qui fait mieux.

Déjà depuis Pasteur, s’est développé en France un dogme vaccinal. Il n’est pas question ici de remettre en cause les vaccinations de base, encore qu’on peut se poser la question de savoir si cela vaut encore la peine de vacciner contre la poliomyélite qui a disparu dans la plupart des régions du monde. Mais faut-il vacciner toute la population mondiale contre la covid-19 qui ne tue qu’une infime partie de la population et dont le virus mute à tire larigot.

Plus inquiétantes sans doute sont les mesures disciplinaires qui ont été prises à l’encontre des médecins qui ont vu leur droit de prescrire sérieusement raboté. « A l’heure où la médecine avance à tâtons, certains médecins se retrouvent dépossédés de leurs prérogatives, relégués au rang d’exécutants, sommés de suivre aveuglément les consignes établies en haut lieu sur la base d’avis d’experts, qui appellent à respecter à la lettre le processus des recherches scientifiques, alors que des centaines de patients décèdent tous les jours du virus Sars-Cov-2, » constate le site Village de la Justice.

Et on en revient à la question de la confiance. Ce « haut lieu » est-il suffisamment indépendants des laboratoires pharmaceutiques (big pharma pour les complotistes) ? On peut en douter quand on mesure tous les liens entre recherche et argent privé. Les humains qui exercent le pouvoir ne sont pas uniquement motivés par le bien et l’intérêt général. Chacun profite du système et déroge à sa responsabilité. Pris en défaut, ils font corps pour faire face aux accusations qu’ils espèrent bien écraser sous la puissance de l’appareil médico-bureaucratique. Une certaine presse les aide d’ailleurs à discréditer les voix de la contestation. Les intellectuels organiques favorables au pouvoir, les meneurs d’opinion institutionnels, ceux que Serge Halimi a appelés « les nouveaux chiens de garde » veillent au grain en attaquant le messager, faute souvent de répondre au message lui-même.

D’un autre côté, les experts auto-proclamés, les Jojo la blouse blanche font fureur sur les réseaux sociaux et colportent les plus ahurissantes des théories conspirationnistes. Mais elles naissent bien souvent d’une rétention de l’information officielle. Si les autorités avaient joué carte sur table dès le début en reconnaissant leurs faiblesses, en exposant les doutes et en organisant une véritable concertation, elles auraient très probablement neutralisé bon nombre de ces théories. Le contrôle généralisé exercé par le Ministère et l’Agence Nationale de la Santé sur la médecine généraliste soulève plus de questions qu’elle ne résout de problèmes.

Il n’est pensable de mener une politique sanitaire unique et globale que lorsque l’on sait. Or on ignore encore beaucoup de choses sur ce virus et notamment sur son mode de propagation. Ce qui en revanche est de plus en plus visible, c’est la sur-exploitation par le régime d’Emmanuel Macron des inquiétudes que provoque cette situation. J’ai déjà parlé de la dramatisation des chiffres de la létalité du virus. Je n’ai pas parlé de falsification mais il faut reconnaitre que mourir avec le virus, ce n’est pas toujours mourir à cause de lui. Dès le début de l’épidémie, le président Macron a parlé d’ennemi invisible tout en empruntant un vocabulaire martial: il a dès lors faussé la problématique et cherché l’union nationale et la mobilisation comme aux meilleures heures des avant-guerres. Une fois la peur répandue dans la population, le régime l’a soumise à des injonctions contradictoires qui ont affolé les hypocondriaques à qui on a proposé le vaccin comme un remède miracle. Alors que les vaccins qui arrivent sur le marché sont fabriqués en un temps record sans véritable recul, le ministre Véran nous annonce que tout le monde devrait être vacciné d’ici huit mois. Il exclut d’office la possibilité de refuser alors que l’on sait que la majeure partie des Français n’est pas favorable à cette décision. Le pouvoir a donc organisé une vaste campagne de culpabilisation : « Je me vaccine, je te protège » sur le même principe que celle qui justifiait le confinement et qui justifie le couvre-feu. Et il se trouve encore de nombreux citoyens pour soutenir les autorités en soutenant que les représentants du régime font ce qu’ils peuvent pour sortir le pays d’une situation que tout le monde juge dramatique. Or elle ne l’est pas pour tout le monde.

La dangerosité du Covid-19 n’a rien d’exceptionnel. On est loin des ravages de la peste noire. D’ailleurs on ne nous parle plus de victimes mais de la circulation du virus avec des indices qui ne nous disent rien. Dernièrement, ce sont les nouveaux variants qui tiennent lieu d’épouvantails. Or, en regardant autour de soi, parmi ses connaissances, on peut constater que les dégâts humains n’ont rien d’alarmant ou du moins rien de comparable avec le battage médiatique, les avertissements répétés, les mesures policières et l’omniprésence de la question virale dans les conversations. C’est en cela qu’on peut parler de totalitarisme: le virus a affecté nos existences à un degré sans commune mesure avec sa gravité. par les décisions gouvernementales, il a dévasté des secteurs comme la culture, le sport et l’associatif. Je pense que le gouvernement l’a pris comme prétexte pour museler la contestation: le mouvement des Gilets jaunes s’est éteint avec le premier confinement. Mais le plus grave dans l’histoire, c’est sans doute la zizanie que cette situation inédite a semé parmi la population. Certains sont désemparés, d’autres résignés, d’autres encore sentent la colère monter en eux sans pouvoir l’exprimer clairement. Il n’est en effet pas facile de dire que pour prolonger la vie déjà bien avancée de nos vieux (la mortalité touche principalement les plus des 85 ans), on pénalise lourdement et très injustement une partie de notre jeunesse, celle qui étudie et qui devra prendre la relève. On ne sauvera pas le monde avec des vieux.

Ce n’est pas du darwinisme social et la question des priorités vaudrait la peine d’être posée. Ne doit-on pas isoler et protéger les plus fragiles, leur réserver des plages horaires pour se ravitailler et concentrer la sécurité autour d’eux et non dans le confinement général qui se révèle inefficace sur le plan sanitaire? Depuis quand est-il injuste de mourir à 85 ans ou plus? Depuis quand est-il juste de mettre son être social entre parenthèses pendant des mois pour sauver des vies qui ont déjà été largement vécues? La solidarité n’est pas à placer à ce niveau. S’il a fallu confiner, c’est parce que les hôpitaux publics n’étaient pas en mesure d’accueillir tous les cas qui se multipliaient. Chaque année, la grippe provoque elle aussi l’engorgement des urgences. Il a donc fallu se confiner en baissant la tête, applaudir bêtement les soignants à 20h00 et attendre que ça passe. Mais alors qu’il aurait fallu mettre le paquet pour équiper les services et trouver des solutions d’urgence pour assister le milieu médical qu’on ne forme bien sûr pas en six mois, les suppressions de lits se sont poursuivies et aucun plan n’a été véritablement mis en place pour augmenter la capacité d’accueil de l’hôpital. Bien au contraire, la casse de l’hôpital public, dissimulée sous la nécessité de répondre aux mesures d’austérité réclamées par la Commission européenne (non élue) se poursuit. A croire que le gouvernement voulait à nouveau se servir de cet argument pour imposer ses mesures répressives parfaitement inadaptées à la situation qui réclame justement une adhésion générale.

Mais alors que les dirigeants des GAFAM pour ne citer qu’eux ont vu leur fortune s’accroitre considérablement depuis le début de l’épidémie et que le commerce numérique explose, la population souffre mais continue à se contenter de commenter les mesures, réduite à une sorte d’impuissance résignée. Cela peut paraitre surprenant mais c’est mal comprendre l’emprise totalisante d’un tel système.

En contrôlant l’information qui circule sur les grands canaux, les pouvoirs politique et économique peuvent contrôler l’essentiel des populations, réduire au silence (ou à la marge) les gêneurs et continuer à installer ce totalitarisme, plus ou moins consenti, sur une humanité connectée mais pas en phase. Ce qui nous permet de dire que l’épidémie n’est pas un fléau, c’est la vie qui reprend son cours dès que nous avons l’occasion de mettre le nez dehors. Dans les médias et sur le net, la Covid-19 fait rage, les variants se multiplient et les chiffres s’affolent sans qu’on puisse les vérifier. On ne parle que de ça dans les conversations. Le gouvernement est omniprésent dans l’actualité. Ses décisions n’ont jamais eu autant d’impact sur nos existences. Son agenda est le nôtre. Je devrais même dire son horloge est la nôtre. Les interdictions n’ont jamais été aussi arbitraires : 18 heures à la maison, six à table, deux mètres de distance, quatorze jours d’incubation, puis sept, six semaines, non huit, puis sept entre deux injections d’un vaccin qui aura une efficacité de quelques mois seulement, on ferme les frontières, on interdit le sport en salle, on reporte déjà les examens, les cancers peuvent attendre, on prévoit des cellules psychologiques d’urgence pour les patrons de bar qui ne voient pas le bout du tunnel. On continue à porter des masques en peau de slip sans conviction mais pour éviter la prune ou le regard accusateur car aussi galvaudée soit-elle, la parole de l’autorité légale fait encore recette chez ceux qui n’oseront jamais faire le pas vers la pensée alternative. Se désolidariser du groupe crée de l’angoisse chez beaucoup d’entre nous et obtempérer sans rien dire reste une solution qui évite l’inconfort insupportable aux plus conformistes.

Et pendant ce temps-là, le néolibéralisme étend sa puissance avec la bénédiction d’un État qui vient en aide à l’économie et nous parlant déjà de la dette colossale qu’il y aura à rembourser sur les fonds publics alors même que certaines entreprises qui n’en ont pas besoin en profitent pour mettre certains de leur employés au chômage partiel au frais de la collectivité.

Cette intoxication informative relève de la propagande institutionnelle et il est difficile d’expliquer en quoi ce plan de sauvetage de l’économie n’en est pas un dans un cadre européen et libéral. Car et c’est là encore une preuve de cette forme de totalitarisme, pour mieux faire passer des idées économiques tordues sous couvert d’expertises magistrales, les Français ne reçoivent aucune formation sur l’économie digne de ce nom, pas plus que sur le fonctionnement des banques ou de l’Europe. Or cela touche largement autant notre quotidien que les grands sujets de philosophie spéculative.

Avec les Gilets jaunes, on avait recommencé à faire société sans intermédiaire, directement autour d’un barbecue ou derrière une banderole. L’éducation populaire y allait bon train, de manière un peu anarchique, mais c’est justement là sa force et son talon d’Achille. A l’heure actuelle (nous sommes le 5 février 2021), les rassemblements se font rares, masqués, et je serais tenté de dire, gazer. Et nous revoilà devant nos écrans avec des messages culpabilisants et infantilisants, le tout à répétition, plus proche du bourrage de crâne que de l’information.

En outre, tous les coups semblent permis pour rejeter la responsabilité de ce qui dysfonctionne sur l’autre. L’économie va mal, c’est la faute au virus. Le virus circule toujours, c’est la faute à ceux qui ne respectent pas les règles sanitaires. Et si l’indiscipline est responsable de ce foutoir, il faut y mettre de l’ordre: on a la puissance publique pour ça. Et la boucle est bouclée. D’un manque de moyens hospitaliers mis à disposition pour lutter efficacement contre une épidémie, on en arrive à un pouvoir autoritaire, obligé de tout gérer jusque dans les moindres détails parce que personne ne sait se responsabiliser. Ce virus nécessite-t-il un tel traitement de faveur? On peut en douter mais on cherche à nous le faire croire et pour beaucoup, le danger se cache aujourd’hui chez l’autre, probable vecteur de la maladie qui fait « tant » de victimes.

Cette persécution invisible fragilise bon nombre d’esprits qui n’ont qu’un souhait : en finir avec le virus même si on doit vacciner de force, interdire l’entrée des cinéma à ceux qui n’ont pas leur carnet de vaccination à jour et coller des amendes à ceux qui ne portent pas de masques. Et voilà comment on met les moyen dans la répression faute d’avoir voulu les mettre dans la prévention. Voilà aussi pourquoi la propagande d’État a tout intérêt à maintenir une pression médiatique dont les relais mainstream font leurs gorges chaudes, sans compter que de nombreux opposants habituels hésitent à dénoncer la supercherie tant la réalité de la létalité du virus est ancré dans les têtes. La peur n’est pas bonne conseillère et sert toujours les intérêts de celui qui l’entretient. Celui qui vit avec la crainte en appelle à un pouvoir fort pour le sortir de cette incertitude qui le taraude. Comme pour Internet, le citoyen se livre aveuglément à ceux qui l’empêchent de voir. Comment dans ces conditions voulez-vous ne pas avoir des tentations paranoïaques, d’autant qu’un régime totalitaire se doit de surveiller et d’empêcher les opposants de s’exprimer ou d’agir?

Certes l’algorithme n’est pas tout puissant et le big data n’est pas encore big brother mais nous sommes plus vulnérable, seul chez vous, au bout de notre connexion qu’on peut nous supprimer (cf Trump sur Twitter) à tout moment et à distance comme pour un compteur Linkie. Enedis a beau prétendre quelle ne le fera pas, elle en a aujourd’hui la possibilité technique: pourquoi s’en donner les moyens (5 milliards d’investissements tout de même) si c’est pour ne pas s’en servir?

A une échelle beaucoup plus vaste, l’État français s’est doté d’énormes moyens techniques et humains pour contrôler les citoyens au nom de la sécurité. Après le terrorisme et les troubles à l’ordre public des Gilets jaunes, le virus a pris la place du prétexte pour justifier une surveillance et une répression inédite. Le pouvoir a mis en place via les médias dominants un appareil de propagande de très forte densité qui ressasse des informations orientées et une idéologie culpabilisante qui déresponsabilise le gouvernement quelle que soit l’issue de l’épidémie: si ça foire, ce sera à cause de l’indiscipline des Français et il faudra renforcer les mesures sanitaires et liberticides. Si ça marche, ce sera grâce aux mesures qui auront été prises. C’est un fonctionnement paranoïaque car quoi qu’il advienne, le scénario est le bon. Aucune remise en cause n’est envisageable.

celui par qui toutes les mauvaises nouvelles arrivent.

D’un autre côté, la dramatisation émotionnelle de l’épidémie et le jeu sur les affects de la communication officielle jette d’office la suspicion sur tout citoyen qui n’agirait pas dans le sens de la propagande et ne respecterait pas le protocole anti-contagion à la lettre quand bien même il n’offre pas toutes les garanties de la logique et de l’efficience. Dans ce combat national, aucun doute ne peut être toléré, l’ensemble de la vie des Français est affecté et toute leur énergie doit être canalisé dans la victoire contre le virus. C’est du moins le discours officiel qui rencontre une résistance grandissante mais conserve également une influence démesurée chez certaines catégories sociales plus perméables à la parole du pouvoir et sans doute moins affectées par l’impact des mesures sur ce qui fait notre vie sociale et nos libertés : visages à demi-couvert, voix feutrée, vie sociale réduite et médiatisée par la technique, tests obligatoires, vaccins en passe de le devenir, libre accès à des soins alternatifs. Tous les secteurs d’activités sont touchés, certains très négativement (culture, tourisme, restauration, enseignement, tout ce qui est à caractère social direct) au profit de la production et de la consommation individualisée (Internet, e-commerce, big pharma, mass médias, informatique, livraison à domicile).

Même si la manoeuvre n’est pas nouvelle, le gouvernement a usé de manière inédite des ressorts de la réaction hypocondriaque/paranoïaque face à une agression fantasmée (le virus n’est pas une fiction mais il est surestimé): mobilisation nationale et intégrale, manipulation de la réalité, contrôle de la population, lutte jusqu’au-boutiste avec pour objectif l’éradication du virus (ce qui est scientifiquement aberrant). Le comportement du pouvoir serait psychotique s’il n’y avait, comme je le crois, une utilisation perverse de ces mécanismes à des fins de domination. En revanche, certains Français développent une psychose persécutoire à propos de la maladie l’imaginant plus puissante et effrayante qu’elle n’est en réalité. Certains grands-parents n’ont pas vu leurs petits-enfants depuis un an et des personnalités hyper-anxieuses développent des symptômes de méfiance déraisonnable et des TOC d’hygiénisme. La prudence a chez certains laissé la place à la défiance disproportionnée, alimentée par une couverture médiatique et une profusion de commentaires spéculatifs sans précédents. Le pouvoir en place se méfie des couches populaires qui n’ont pas voté pour lui, le peuple se méfie de ce qu’il renâcle aujourd’hui à appeler ses élites. Enfin les citoyens se méfient mutuellement les uns des autres, ce qui entretient une ambiance générale délétère de soupçon et de délation.

Les parties sont plus que jamais mal définies. Un État pourtant envahissant et dirigiste jusqu’à réguler nos heures de sortie et nos comportements sociaux refuse par ailleurs d’office d’endosser l’éventuel échec de sa stratégie sanitaire qui tient plus d’une accumulation de tactiques réactives que d’une véritable politique du soin. Il ne fait que semblant d’assumer sa charge et sait d’avance qu’il rejettera sur ses administrés la responsabilité de l’insuccès possible de ses mesures. La technique employée relève pour le coup d’une perversion narcissique qui consiste à tordre volontairement la réalité de l’épidémie et à profiter du flou cognitif qui plane autour du virus pour manier à la fois la contrainte et le relâchement. Cette répartition mouvante des rôles qui dans un climat de confiance s’ajustent continuellement crée dans cette période d’incertitude la fâcheuse impression qu’il n’y a plus de pilote dans l’avion et que le clairon du sauve-qui-peut général retentit alors que la solution réside justement dans la gestion collective de la transmission virale et donc de l’immunité, et non dans la protection individuelle forcenée.

Sans un bouleversement salutaire et libérateur, la crise de confiance interpersonnelle et institutionnelle est appelée à durer. Tout le reste est littérature. A la revoyure!

Pour refaire le point avec un juriste: