Les troubles de la Personne : le fétichisme P63

Si le fétichisme peut se définir comme la fascination pour un objet ou une partie du corps emblématiques d’un #statutIdentité structurale ethnique de l'Instituant. Se définit par opposition mais par facilité, je le désigne parfois de manière positive. Par exemple, la féminité par opposition à la virilité. Remarquez au... More de prédilection, il ne cesse pas pour autant d’être un refus de la sexualité, c’est à dire de la réalité obscène et brute des organes génitaux et des attributs sexués portés par le corps. Cette abstraction (le fait de se tirer hors de…) doit pourtant se positiver à nouveau pour se manifester : autrement dit, fuir l’obscénité ne signifie pas renoncer à être ni même s’interdire le plaisir mais consiste à composer avec cette perversion pour tout de même arriver à la jouissance. S’appuyant sur l’observation 164 de Richard von Krafft-Ebing, Hubert Guyard cite notamment le cas de ce patient à l’érection inversement proportionnelle à la nudité de sa partenaire.

« X…, 35 ans, s’est fiancé. Il a pourtant des craintes au sujet de sa puissance, car il souffre d’une faiblesse nerveuse dans les rapports sexuels. Il lui arrive ce qui suit : il a beaucoup fréquenté les prostituées, et il le fait encore à l’occasion, mais il est toujours impuissant, lorsque la fille est dévêtue. Quand elle se déshabille, et surtout lorsqu’elle est couchée dévêtue à son côté, l’érection la plus forte cesse immédiatement, tandis qu’il garde sa puissance avec la femme habillée. (…) Il veut se marier malgré tout, parce qu’autrement, il compromettrait trop sa fiancée. Il croit aussi amener celle-ci à ce qu’elle ne fasse pas d’objection à pratiquer le coït habillée ; ainsi, l’harmonie se ferait dans le ménage. Toutefois, il n’éprouverait pas, pour la fille de son choix, des sentiments aussi forts qu’auparavant.»

Ce qu’ajoute Guyard à l’observation clinique, c’est l’instabilité de la frontière entre obscénité et décence, un seuil toujours à redéfinir et qui, chez ce sujet, fonctionne à rebours. Intimité, nudité et désir sont généralement liés alors que, dans ce cas précis, ils sont disjoints. Repoussant l’obscénité, ce patient tente d’échapper à la crudité du corps nu des prostituées sans pour autant renoncer au plaisir, tout en ayant conscience de l’incongruité que son comportement présenterait vis à vis de son éventuelle future épouse. La problématique devant laquelle il se retrouve en porte à faux, c’est de savoir comment instaurer une intimité qui ne le dégoûterait pas, comment être intime tout en gardant ses distances, comment dépasser la contradiction de son être en situation : comment trouver les mots pour expliquer à sa fiancée qu’il la désirera d’autant plus qu’elle représentera son identité de femme et non son sexe de femelle anthropienne. On comprend l’embarras du garçon.

C’est sur ce mode explicatif que Guyard entreprend de définir la transsexualité qui, pour le coup, porte mal son appellation puisqu’il s’agirait plus exactement d’une quête de l’asexualité (a privatif). Il s’appuie notamment pour cela sur des observations du psychanalyste Joël Dor qui parle chez les transsexuels d’une tentation d’atteindre un « être sans sexe ». Dans cette perspective, le projet transsexuel serait une désexualisation non pas du corps de l’Autre comme dans le fétichisme mais de sa propre anatomie. L’idée de processus est essentielle car le modèle médiationniste postule que les troubles autolytiques sont des fuites vers l’abstraction, un non-retour, plutôt qu’un simple blocage. Dans la question qui nous occupe ici, l’idée d’une fuite vers l’abstraction peut sembler paradoxale puisque rien ne parait plus concret qu’un changement de sexe, ou selon le terme en usage, une réassignation sexuelle. Or ce n’est que la manifestation emblématique d’un processus implicite qui échappe en grande partie au transsexuel qui semble pourtant être à l’origine du projet. La psychanalyse s’est d’ailleurs largement emparée du sujet, la dimension phallique, additionnelle ou ablative, y trouvant une sorte de passage à l’acte très tentant à interpréter dans une perspective freudo-lacanienne.

Cependant, je pense qu’il n’est pas inutile de préciser une fois de plus que nous ne nous intéresserons pas ici à la genèse du syndrome. D’après ce que j’ai pu lire ou entendre, le projet transsexuel se manifesterait souvent bien avant l’adolescence. C’est un constat qui entre en contradiction logique avec le modèle de la Personne que la théorie de la médiation soutient. Je ne traiterai pas non plus dans ce chapitre de tout le versant neurobiologique. Je me contenterai de poser un cadre conceptuel qui se base sur une clinique non-médiationniste, et par conséquent forcément incomplet, mais largement contre-intuitif et riche en perspectives de recherches.

Je parlerai indifféremment de transsexualité et de transsexualisme, les deux termes désignant un mouvement, non pas au sens collectif, mais dans une acception d’échappée, d’extraction de la réalité biologique, ce que nous appelons fréquemment l’abstraction.

Échapper à son assignation civile

Reprenons tout d’abord quelques bases indispensables de la médiation sociologique pour ceux qui nous rejoignent à l’instant. La grande majorité des #anthropiens naissent avec un sexe biologique mâle ou femelle. Un pourcentage assez faible de nouveaux-nés viennent néanmoins au monde avec les deux sexes ou pas de sexe du tout. Toujours est-il qu’une classification naturelle s’opère toujours : M, F, M+F, niMniF. On pourrait multiplier les cases du tableau, cela ne changerait rien à l’affaire. Il existe bel et bien des catégories biologiques qu’on désigne sous le terme de sexe d’un point de vue d’accouplement possible ou pas.

La tendance actuelle qui cherche dans la biologie des raisons naturelles à l’ambiguïté des genres participe à mon avis d’un grand mélange des genres justement. Il semble en effet que le sexe de l’embryon se développe plus tardivement qu’on ne le pensait il y a encore quelques années mais cela ne change pas la problématique. Certains militants LGBTQIA+ rassemblent, sous la même bannière du droit à la différence, des problématiques très hétéroclites. Il existe même aux USA un acronyme plus étendu encore, LGBTTQQIAAP : lesbian, gay, bisexual, transgender, transexual, queer, questioning (des personnes qui se questionnent sur leur sexualité), intersex, asexual, allies (les alliés hétérosexuels de la cause), pansexuels. L’ambiguité du terme de sexualité y est sans doute pour beaucoup.

Comme un nombre croissant de gens le font à présent, on distinguera le genre et l’orientation sexuelle. Le genre est l’identité que je m’assigne ou que l’État civil m’a assigné. Dans mon cas, ça coïncide… même si je ne ne suis pas allé vérifier dernièrement… dans mon passeport, je veux dire. A ce propos, la revendication de ne pas mentionner le sexe sur le passeport ou la carte d’identité ne me parait pas justifiée puisqu’au même titre que la taille et la couleur des yeux (sur le passeport), c’est un élément anatomique. Il faudrait simplement y ajouter les catégories H (hermaphrodite) ou I (intersexué) pour être dans les clous… et entreprendre une formation parmi les forces de l’ordre et chez les douaniers Cela dit, comme la taille, cela reste un élément discriminatoire mais la carte d’identité est obligatoirement discriminante : c’est même son rôle fondamental afin d’identifier son détenteur. Être français sur le papier, c’est avant tout ne pas être étranger ou apatride… d’un point de vue français.

L’orientation sexuelle, c’est tout autre chose puisqu’il ne s’agit plus d’identité mais bien d’unité, c’est à dire de partenariat dans le cadre de la sexualité, autrement dit, c’est une histoire de couple. D’un côté, je suis ça ou ça. De l’autre, je vais avec qui et qui.

S’identifier génériquement, ce n’est pas s’orienter sexuellement.

Cet acronyme américain à rallonge (LGBTTQQIAAP) cherche à fédérer finalement tous ceux qui refusent la binarité simpliste et naturaliste H/F comme le Q de queer et le A d’alliés le confirment. Or on n’est pas là pour militer en faveur ou non de la cause arc-en-ciel. Rassembler n’est pas dans mes intentions puisqu’il s’agit au contraire d’y voir plus clair et de distinguer ce qui doit l’être, à savoir l’axe taxinomique qui nous permet d’établir notre identité sociale par opposition puis par adhésion à un état et l’axe génératif qui nous permet de choisir notre partenaire en nous constituant comme unité, puis en y renonçant par l’union. L’accouplement étant une relation sociale, elle entre dans le processus instituant mais avec un contenu sexualisé. Si chez l’animal (bonobo excepté), le coït a un objectif de reproduction de l’espèce, l’être humain s’extrait de cette nature mais y revient par des chemins détournés, un résultat qu’on ne peut réduire au rut bestial quelle que soit la trivialité que peut prend la « chose ».

La #PersonneCapacité humaine à être et à devoir, à engendrer du lien social et de la relation avec autrui, de l'appartenance et de l'obligation relationnelle. La majuscule distingue la Personne de... More va, à l’adolescence, contester le #sujetla part naturelle de l'agent social, l'animal qui est en nous capable d'autonomie et de reproduction, le contenu de l'analyse sociologique. More, c’est à dire l’ensemble des fonctions sexuelles supérieures de l’anthropien. L’être humain pubescent va alors se définir selon des critères fort éloignés du concret dans lequel ils s’originent et dont ils constituent la négation dialectique. Le sexe est par abstraction structurale nié par le genre : c’est ainsi qu’on désigne le statut masculin/féminin, l’identité ne se définissant que comme tout ce que le reste n’est pas. Se définir comme masculin, c’est se situer socialement par opposition à ce qu’on n’est pas de féminin. Dans ce cadre structural, le seuil entre masculin et féminin n’a pas de définition transcendantale et définitive. Il peut fluctuer avec la situation, s’adapter aux circonstances, varier dans l’Histoire, celle de la personne comme celle du collectif. Toutes les partitions (divisions) étant possibles, toutes les combinaisons le sont également. En se dégageant de l’instinct, l’être humain exerce une répression (pas une punition mais une coercition) non-contrôlable de sa sexualité. Autrement dit, il arrive qu’il la repousse jusqu’à la rejeter en bloc et tendre vers l’asexualité. Ce n’est pas de l’abstinence mais une échappée identitaire, au coeur du genre, qui peut se traduire par un désintérêt pour le sexe, voire un dégoût.

Les cultures sont plus ou moins rigides et figées quant à la question du genre et la nôtre est actuellement plongée dans une effervescente remise en question qui tend à corroborer notre théorie de la #PersonneCapacité humaine à être et à devoir, à engendrer du lien social et de la relation avec autrui, de l'appartenance et de l'obligation relationnelle. La majuscule distingue la Personne de... More. Si le genre est un sujet de société (dans le monde néolibéral en tout cas), c’est bien parce que ça se discute et que les seuils peuvent fluctuer. Ce n’est pas tant l’hermétisme des catégories qui est en cause que la mobilité de leurs limites. Elles ne sont pas posées une fois pour toutes. C’est la Personne qui les instaure dans un processus d’institution plus ou moins collective, plus ou moins individuelle, et donc plus ou moins volontaire.

Dans une société crispée sur une vision naturaliste de la sexualité, la binarité est de mise et la partition homme/femme ne souffre aucune entorse. Le genre est strictement encadré et le comportement de chaque genre codifié à l’extrême. Ça marche également pour les classes d’âges et les milieux sociaux.

Lorsque les moeurs sont moins soumises à contrôle, le spectre des conduites et des activités est plus large et moins contrasté. Chaque sujet jouit d’une plus grande autonomie pour adhérer « politiquement » à un genre institué et donc reconnu. Du noir ou blanc, on passe à l’arc-en-ciel sans pour autant que l’évolution des moeurs soit irréversible. À la très libérée République de Weimar, succèdera le nazisme, pas particulièrement ouvert à la différence et promoteur d’une politique nataliste pas franchement favorable, prostitution forcée mise à part, à l’épanouissement d’une sexualité non-procréatrice. S’il encourageait la polygamie, Himmler n’en déportait pas moins les homosexuels. Le site vivre-trans.fr propose quelques reportages intéressants sur la situation dans différents pays.

Pour l’Association pour la Visibilité Asexuelle, « l’asexualité est une orientation sexuelle caractérisée par le fait qu’une personne asexuelle ne ressent pas d’attirance sexuelle pour quiconque ». Selon l’AVA,1% de la population mondiale serait asexuel et parmi ce 1%, 30,9% ont une identité de genre qui ne s’inscrit pas dans la binarité hommes-femmes. Parmi ces 30,9%, 28,6% sont des transsexuels et 31,7% sont incertains. 39,8% ne sont pas dans un projet transsexuel. L’asexualité n’est pas monolithique et parmi les Aces (asexuels), on distinguera notamment « les personnes demisexuelles qui ne ressentent pas d’attirance sexuelle pour d’autres personnes à moins qu’un fort lien émotionnel ait été formé avec celles-ci et les personnes graysexuelles qui ressentent peu d’attirance sexuelle ou n’en ressentent que dans des circonstances particulières ». L’AVA distingue également l’orientation sexuelle où elle entend faire reconnaitre l’asexualité et l’orientation romantique qui est la capacité de tomber amoureux. Tout cela crée des partitions aussi subtiles qu’inutiles et le fait d’accoler un chiffre à virgule devant le % ne fait rien à l’affaire. Quand on est à côté de la plaque, les statistiques n’aident pas. Les positions politiques du groupe témoignent également d’une grande confusion.

Attention : je n’ai dit que l’asexualité n’existait pas mais elle ne doit absolument pas être confondue avec l’absence de pulsion. Les Aces sont tout simplement des personnes dont le désir ne se manifeste pas dans la sexualité, pour un corps ou pour un autre. Gagnepain avait évoqué à propos du trouble du désir le terme d’aboulie qui n’est pas un manque de volonté mais une incapacité à éprouver de l’envie. Pour les Aces, il serait intéressant de savoir si leur apathie sexuelle se limite à la jouissance via la sexualité ou si ce manque de motivation touche les autres domaines où l’intérêt pousse habituellement à l’action comme l’appétit par exemple.

Je le répète encore une fois le modèle que propose la théorie de la médiation distingue le sujet du projet, l’identité sexuelle de la motion libidinale, l’appartenance à une catégorie sexuée et la pulsion érotique qui s’y déploie.

Si j’en reviens au modèle médiationniste de la Personne, le genre contredit dialectiquement la sexualité mais vous aurez bien compris que l’être de chair ne reste pas dans l’abstraction du sexe des anges et ne se contente pas de se donner un genre : l’identité sexuelle se réincarne dans une situation historique donnée. Si je m’identifie génériquement en masculin/non-féminin, j’en fais #étatidentité ontique, point de convergence d'un nombre limité de statuts. Identité de la personne à un moment donné de l'Histoire. More en amant hétérosexuel vis à vis de ma partenaire. Désolé, sur ce plan-là, je suis assez vieux jeu.

Il se fait donc une sorte d’aller-retour contradictoire entre d’une part ma condition animale de mâle (zizi, testicules, poils sur le torse, barbe, testostérone et tout le toutim) et mon identité abstraite de genre masculin (et de plein d’autres trucs que je laisse de côté pour l’explication). Au final, j’adopte régulièrement pour mon épouse (désolé, sur ce plan-là aussi, je suis assez classique) l’état de partenaire sexuel et là je tiens à vous rassurer… oh puis non, c’est nous que ça regarde car fort heureusement, notre état de conjoints ne se limite pas au passage à l’acte charnel mais englobe toute une série de rapports incarnés où l’identité sexuelle joue également son rôle. Mais l’abstraction dont nous sommes capables nous permet d’exister sexuellement en dehors de l’intimité obscène de la copulation, notamment en une indécence semi-privée de la vie quotidienne. En termes concrets, on parlera de câlins, de caresses, d’embrassades et de baisers, des manifestations qui ne sont pas réservées aux conjoints mais également aux amis, à la famille, à tous ceux entre lesquels se créent une certaine intimité dans laquelle on reste habillé et où l’érotisme se garde de pénétrer. Les statuts sont structuraux et virtuels, ils ne s’actualisent que séparément parce qu’ils s’excluent mutuellement. Ainsi on ne peut pas être à la fois amants, amis et parents. Faut choisir ou plus exactement laisser la situation nous imposer le statut à réinvestir dans un baiser qui ne sera pas le même suivant l’état de l’Autre. L’identité ethnique nous permet d’analyser notre rapport à l’un ou à l’autre et d’adopter un comportement en conséquence où seront gérées la pudeur et la crudité.

Nous avons vu que le fétichiste repousse cette dernière : il fuit l’obscénité jusqu’à préférer l’onanisme à l’impudeur d’un rapport sexuel avec un autre corps dévêtu, ce qui l’obligerait à se dévoiler lui-même. Cela dit, tous les degrés sont possible sur l’échelle de la pudeur.

Nous en arrivons donc à la définition officielle de la « dysphorie de genre » (le fait de ne pas être heureux avec le genre attribué à la naissance sur des critères biologiques, c’est à dire l’état civil) comme une conviction inébranlable et persistante d’appartenir au genre opposé. Dysphorie est donc le contraire d’euphorie et se traduit par un mal-être. Pour y remédier et adopter la transidentité qui leur convient, les transgenres peuvent choisir de se faire appeler autrement, de s’habiller avec les vêtements adéquats, d’adopter tous les comportements possibles pour se faire identifier comme appartenant au genre qu’ils revendiquent. On parle de transition sociale. On comprend la résistance que rencontre cette démarche qui se heurte obligatoirement à des repères et des schémas sociaux qui ne se laissent pas si facilement bousculer et remplacer. Le transgenre peut ébranler la construction identitaire de l’entourage et provoquer un trouble incontrôlable. La transphobie est une réaction violente suite à des habitudes qu’on bouleverse et des normes qu’on transgresse.

Lorsqu’une personne transgenre entreprend des démarches pour changer de sexe, on dit alors qu’elle est transsexuelle. La dysphorie est le mal-être du transgenre qui se ressent et se revendique d’un genre A tout en étant du sexe B. Le transsexualisme désigne la démarche qui vise à faire coïncider sexe et genre, via la prise d’hormones ou l’opération chirurgicale. En opposant sexe et genre, les transgenres et les transsexuels valident, sans le savoir, le modèle imaginé par Gagnepain qui n’avait pourtant pas lui-même envisagé la question sous cet angle. J’en profite pour clarifier un autre point sur lequel il nous faudra revenir par la suite.

Si les fétichistes n’ont pas de comité de défense avec pignon sur la place médiatique et, semble-t-il, jamais émis d’objection au fait d’être taxés de pervers depuis le XIXème siècle, les personnes trans ont fait de leurs revendications une cause sociétale. Loin de contester la légitimité de leur lutte (que je soutiens) contre la discrimination, l’ostracisme et les violences dont elles font l’objet, le fait d’inclure la transsexualité dans la liste des troubles de la Personne expose la théorie de la médiation (et mon propos) à une incompréhension. Remarquez tout d’abord que je n’ai pas employé les termes de « pathologie » ou de « maladie mentale » et si j’ai pu le faire dans d’autres chapitres, c’est à de rares occasions sur des cas « incontestables ». Les transsexuels ne veulent pas être considérés comme des « malades » ni a fortiori comme des bêtes de foire. Mais ils ne peuvent pas nier non plus qu’aucune société n’échappe à la normativité, cette capacité à engendrer de la norme et à l’institutionnaliser. Mais les normes sont contingentes et susceptibles d’être remises en cause. Il n’y a pas de référentiel absolu et définitif : tout se discute, même si tout ne peut pas être accepté.

Le transgenre peut souffrir d’une inadéquation entre son être biologique et son Instituant. Il est loin d’être le seul dans son cas : un bon nombre de fétichistes vivent mal leur condition, en partie à cause d’un référentiel social ostracisant, en partie par insatisfaction de l’artefact. De son côté, le transgenre peut donc être amené à consulter pour mettre en phase son identité et son anatomie qu’il juge incongrue. Cela fait de lui un patient et patient il a fallu qu’il le soit. Il y a 100 ans encore, le médecin le reconduisait à la porte en lui disant : « désolé très che.è.r.e, mais je ne peux rien pour vous. Continuez à vous déguiser dans les soirées privées et ne vous faites pas pincer en rentrant. Repassez dans un siècle : la médecine aura sans doute fait de gros progrès. » Et effectivement la biologie et la chirurgie ont fait des pas de géant et le changement de sexe, c’est maintenant. Blague à part, le progrès technique permet aujourd’hui d’aider le transgenre en souffrance à sortir de son mal-être et à bouleverser son sexe naturel, ce qui est le sens littéral de pervertere : « mettre sens dessus dessous ». Et dans cette perspective, la perversion est l’« action de détourner quelque chose de sa vraie nature ». La réalité humaine n’est pas la nature mais bien la culture et il n’y a de perversion que culturelle. Il ne faut pas non plus confondre perversion déviante et perversité vicieuse. De la même manière, il n’y a aucun jugement de valeur, lorsque je parle ici de trouble, voire de désordre. Mais si le transgenre a recours à la médecine pour remédier à une distorsion insupportable, celle-ci peut être considéré comme pathologique et la transsexualité comme un processus de remédiation. Si en revanche, le transgenre trouve son équilibre dans sa marginalité et ne pense même pas à consulter, alors il n’y a aucune raison de parler de maladie psychique. D’ailleurs le manuel MSD signale que « certains patients qui s’identifient comme des femmes se satisfont d’avoir pu acquérir une apparence plus féminine et d’avoir obtenu des papiers avec une identité féminine (p. ex., permis de conduire, passeport), grâce auxquels ils travaillent et vivent dans la société comme des femmes ». On peut supposer qu’il en va de même pour leurs homologues féminins qui adoptent un style de vie adéquat à leur genre masculin.

Le regard normatif ou non de l’entourage joue vraisemblablement un rôle crucial dans le bien-vivre de ces transgenres décomplexés et affirmés. Chaque civilisation gère à sa manière le phénomène et accepte plus ou moins bien la restructuration que la transidentité impose. Drag-queens et drag-kings sont les rois et les reines des prides parce que ce jour-là les normes sociales sont chamboulées comme dans les charivaris d’antan ou les carnavals, des fêtes où le référentiel change d’épicentre. Le reste du temps, notre société demeure relativement crispée au sujet du genre. Cependant, et c’est une évolution importante, transidentité et transsexualité, autrement dit genre et sexe sont à présent deux notions assez clairement dissociées dans l’opinion.

Avec beaucoup de précaution, il ne me semble pas abusif de parler de clinique à propos du transsexualisme dans sa forme la plus sévère qui implique un recours à la médecine. Il ne s’agit pas de stigmatiser mais d’essayer d’établir le mode de dysfonctionnement à l’oeuvre lorsque la personne se trouve dans un état de détresse psychologique intense à cause de sa condition auto-conflictuelle.

Quand Guyard écrit que le transsexuel « positive la notion de genre » en s’éprouvant humainement comme appartenant au genre opposé à son sexe naturel, il souligne que le transsexuel cherche à se transformer selon l’identité structurale qu’il se donne. Il est prêt pour cela à suivre une longue transition, voire à « subir » une série d’opérations lourdes. Si dans la phase de réinvestissement dans la réalité, l’humain doit s’adapter, dans le cadre du transsexualisme, la réalité chirurgicale a tellement évolué en quelques décennies que l’impossible anatomique est devenu envisageable. L’article de Guyard date de 1998 et en 23 ans, les progrès médico-techniques ont été constants.

Jusque là, rien d’étonnant mais en rangeant la transsexualité au côté du fétichisme et de la kleptomanie, Guyard la définit comme « une répression abusive de l’obscénité » et là, on est tout de même beaucoup plus surpris. Changer de sexe, ce serait donc avant tout fuir le sien propre, se détacher de ses parties génitales, une proposition qu’on peut rapprocher de symptômes souvent signaler chez les transgenres dans l’expectative d’un traitement : des sentiments négatifs ou une répugnance envers leurs organes génitaux, une forte aversion de leur anatomie et notamment pour les caractères sexuels secondaires. Le rejet d’une chose n’implique pas obligatoirement la fascination pour son opposé. Et dans cet ordre d’idées, le « vrai sexe du transsexuel », titre d’un ouvrage de Jacques Lagrange, ne va donc pas de soi et pose question. Le transsexuel cherche-t-il vraiment à atteindre l’autre sexe auquel il se dit appartenir? Guyard s’interroge : « Que refuse le transsexuel ? Son sexe naturel ? Ou l’obscénité qu’il ne peut s’empêcher de lui associer ? » Le but véritable de la transition qu’entreprend le transsexuel n’est-il pas plutôt d’échapper au sexe, de n’être qu’un genre?

« Chez la plupart des sujets que j’ai vus, c’est la haine du pénis et de la masculinité qui est apparue comme le véritable moteur du désir de transformation », écrit Robert J. Stoller, l’auteur de Masculin ou féminin?. L’une des réponses de Guyard serait donc la suivante : « quand un transsexuel, mâle, se contraint à perdre les attributs apparents de son sexe, ce n’est pas pour prendre ceux du sexe opposé ; ce qu’il souhaite c’est, selon la formule de Joël Dor, accéder à un être sans sexe. » C’est être ange aurait ajouté Prévert.

Et Guyard d’ajouter: « Chez les transsexuelles, on ne sera donc pas étonné d’observer un profond dégoût vis-à-vis de toutes les fonctions naturelles qui signent une appartenance à leur sexe. « Béatrice se sent homme jusqu’au plus profond de soi-même mais reconnaît aussi qu’il a un corps de femme ; il ne peut le nier, il ne délire pas ; il s’efforce d’en modifier autant que possible l’aspect par les manipulations indiquées plus haut, et il sait que seule une action hormonale et chirurgicale pourraient lui conférer le corps d’homme qu’il souhaite avoir. Ce corps de femme reste une prison insupportable pour son moi. La période des règles tout particulièrement lui est source de souffrances majeures car elle inscrit de façon sanglante, dans sa chair même, qu’elle a un corps de femme bien que sans cesse, et parfois avec une fureur et un acharnement inouïs, elle tape dedans, selon ses propres termes ». Voici ce que dit Béatrice : « Je me dégoûte tellement que rien que de sentir mon lit sous moi me rend fou de rage ; j’ai envie de me détruire, je me tape dedans jusqu’à la nausée, à la limite jusqu’à la perte de conscience ; je veux arracher ma peau, mon sexe, mes seins, mon ventre, faire exploser tout ce qui est en moi et qui me fait si mal, et je me tape dedans, je me tape dedans… » (Elisabeth Croufer-North, Le cas Sébastien, Ornicar ?, 22-23, 1981) Ce témoignage est saisissant mais reste trop isolé et nécessiterait d’être étayé par d’autres.

Toujours selon Guyard, chez les transsexuels, le dégoût se manifeste principalement pour le corps dévêtu parce qu’il fait réapparaître une sexualité qu’ils jugent obscène et se dévoiler est alors intolérable : « Les transsexuels refusent d’ordinaire de se déshabiller pour faire l’amour. Son corps nu révélerait à Gabriel qu’il ne peut assumer les charges sexuelles que son apparence tout à fait masculine (après opération) promet de remplir. Elle ne peut supporter l’idée que l’aimée voie que cet homme proclamé homme, qu’elle est devenue, ne puisse l’honorer». Eugénie Lemoine-Luccioni, La robe. Essai psychanalytique sur le vêtement.

Je rappelle que l’article de Guyard constitue plus un ensemble de pistes cohérentes qu’un traité abouti et ces hypothèses nécessiteraient d’être confrontées à de nombreux autres témoignages. Guyard reconnait lui-même ne pas avoir rencontrer dans ses lectures pourtant nombreuses le matériel qui permettrait de construire ses tests, sorte de pièges dans lesquels faire tomber sans dommages les personnes qui y seraient soumises comme les cliniciens le font avec d’autres troubles.

Cependant à la lueur du corpus peut-être trop restreint qu’il a réuni, on peut considérer comme plausible l’idée que les transsexuels ne supportent plus leur corps naturellement sexué (anatomie de naissance), ce qui n’est pas exactement le cas de nombreux transgenres qui s’en arrangent grâce aux vêtements qui cachent la sexualité tout en affirmant le genre à la guise de la personne. Il serait sans doute très révélateur d’observer le comportement des transgenres à la plage, si toutefois ils y vont. Ne sont-ils pas pris au piège du syndrome de Tootsie qui les empêcherait de se mettre en maillot tout en gardant suffisamment l’apparence du genre qu’il se donne? La petite tenue ne favorise pas les artefacts. Le naturisme les exclut.

Mais on voit bien la délicatesse de telles observations et pourquoi les hypothèses doivent être construites sur des témoignages et des confidences faits sous le sceau de l’anonymat et de la discrétion. De telles expériences poseraient d’énormes problèmes de déontologie et d’éthique. Je m’en tiendrai donc au matériel disponible dans la Cage aux Folles… Ah, on se signale à l’oreillette que… non… il y a mieux. Ce diaporama fait très judicieusement remarquer que ce sont généralement des cis (non trans) qui raflent la mise aux Oscars avec ce type de rôles. Exception notable : Une femme fantastique (Una mujer fantástica) de Sebastian Lelio qui remporte l’Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2018. Le rôle principal y est tenu par Daniela Vega, une actrice transgenre chilienne. On est loin des frasques de Zaza et si le film reste pudique, l’héroïne y entretient une relation tout ce qu’il y a de plus normale avec son amant. Impossible d’y trouver un quelconque détail qui irait dans le sens de Guyard. Mais peut-on compter sur le cinéma pour nous aider à collecter de l’info sur un tel sujet? Cela parait peu probable tant le sujet reste tabou dans le grand public. D’ailleurs Une femme fantastique traite bien plutôt de l’ostracisme pratiqué par l’entourage que des éventuels problèmes de la personne trans.

Je ne suis bien évidemment pas en mesure ici de corroborer ou d’infirmer l’hypothèse de Guyard par manque de données. Elle présente un intérêt certain au niveau de la théorie générale puisqu’elle permettait d’inclure le projet transsexuel dans les emballements de l’Instituant, un passage à la limite de la répression de l’obscénité, un rejet que nous pratiquons tous mais que les trans exacerberaient par une coercition excessive jusqu’à l’irréversible. Le procès d’indécence et d’exhibitionnisme qu’on leur intente parfois ne serait donc nullement fondé dans cette perspective. Le trans ne cherche pas à attirer l’attention sur son corps ou du moins pas sur les parties qu’il juge trop sexuelles (masculines ou féminines) et qu’il ne peut remodeler à sa guise.

« Lorsqu’un transsexuel, poussé par une distinction abusive, refuse ses habits d’homme, lorsqu’il refuse sa voix, les poils de son torse, l’apparence de sa peau, les conversations, les jeux et activités de son sexe, etc., il ne fait que parcourir jusqu’à l’absurde un inventaire ; il cherche à annuler, un par un, la totalité des indices qui le font passer pour homme. Or, la masculinité n’a qu’une définition structurale ; elle se définit par opposition à la féminité ; le transsexuel, faute de stabiliser cette opposition, semble n’avoir d’autre recours que d’en contrôler inlassablement les contenus respectifs. »

Plus concrètement, un transsexuel (et même si Guyard ne le fait pas , j’étendrai la remarque aux transsexuelles) échappe aussi bien aux contraintes sociales dues à son sexe originel (vêture, comportement) qu’aux caractéristiques plus physiques (pilosité, son de la voix, complexion en partie remodelable). Il se contraint à se surveiller en permanence pour éviter le dérapage qui pourrait le trahir, ce qui peut se traduire par une sophistication qui vire parfois à la caricature par excès de conventions : à trop vouloir devenir LA femme qu’il fantasme, le transsexuel prend le risque de trop en faire. Mais il est pris dans une sorte de fuite en avant tant il craint que le naturel ne reprenne le dessus. Le transsexuel n’est pas naturellement femme et il est dans l’obligation de constamment féminiser son attitude et son apparence. Maquillage voyant, talons hauts, perruque, manucure, faux-ongles, maniérisme dans l’intonation, gestuelle efféminée, élégance impeccable, rien ne peut être laissé au naturel au risque de commettre un écart de conduite. On est finalement assez proche de la sophistication du dandy, la touche féminine en sus.

Dans cet optique, on devine que l’aboutissement d’une telle négation de leur « fond mâle » est l’opération qui peut apparaitre comme une solution aussi radicale que durable.

« D’où une certaine focalisation des transsexuels sur l’ablation chirurgicale des attributs sexuels ; ils y voient un point d’arrêt à cette quête inépuisable de leur identité. Mais l’opération ne les stabilise qu’un temps ; il arrive que l’abus de distinction qui définit leur perversion relance une répression incoercible de leur sexualité. »

Guyard suggère ainsi que le transgenre pourrait ne pas se satisfaire de donner le change socialement par des artefacts toujours plus nombreux et entre alors dans un processus de transition médicalisé avec parfois à la clef l’opération chirurgicale.

« Chez le transsexuel, la séduction se fait encore plus élective. Le transsexuel non seulement ne cesse de réprimer son corps d’homme, de le considérer comme étranger à lui-même, mais il tend à se transformer en femme. » Cette étrangeté du corps à son être revendiqué est souvent invoquée par le candidat à la transformation biotechnique. L’argument est fort : avoir un corps qui correspond à son identité générique. C’est un souhait qu’on ne peut refuser à personne dans une société libérale où disposer de son propre corps est un droit inaliénable. C’est également ce que peut refuser une société plus campée sur ses repères où la partition naturelle fait loi.

Guyard soulève cependant un autre problème que celui de la réassignation du sexe biologique. C’est le fait que dans certains cas, celui-ci pourrait se révéler insuffisant. L’ « abus de distinction » qui définit la perversion fétichiste pousse vers un toujours-plus qualitatif : le transsexuel serait en quête de l’essence même du genre féminin, une demande jamais satisfaite et toujours susceptible de renaitre malgré la radicalité des moyens mis en oeuvre. C’est bien évidemment là une hypothèse à explorer et non un constat définitif.

Les transsexuelles vivent très probablement le même déchirement entre sexe et genre. On a tous en tête la camionneuse de Gazon Maudit, plus testostéronnée que le très androgyne Victor. D’un côté, l’embonpoint masque paradoxalement les rondeurs féminines, les cheveux courts désexualisent considérablement le visage, les tatouages, l’aspect brut et le look routier ou bûcheron empruntent à l’image de l’homme populaire. De l’autre, une apparence plus minet, métrosexuel dirait-on actuellement, assez synthétique, teint pâle, make-up sombre et rouge à lèvres vif, brouille allègrement les codes. D’ailleurs, certains disent que métrosexuel (l’être androgyne des villes) serait en fait une déformation du terme « métosexuel » qui signifierait mélange des sexes. On observe au passage que jusqu’à la fin de l’adolescence, les garçons manqués ne font guère scandale alors que les « filles manquées » font au contraire l’objet de moquerie et de harcèlement.

Chirurgicalement, les femmes transsexuelles sont à même aujourd’hui d’être opérées comme leur homologues masculins. Il semblerait toutefois que leur besoin d’exprimer leur masculinité ne passe pas aussi souvent par la revendication d’une virilité aussi visible comme on vient de le voir. Les vêtements et les accessoires sont là encore centraux, le traitement hormonale également. Il serait intéressant d’étudier les parcours de ces bodybuildeuses en quête de muscles, d’en connaitre les motivations réelles. Les garçonnes des années 20 avaient quant à elles des revendications clairement féministes et ne me semblent pas entrer dans le même cadre : elles adoptaient les codes vestimentaires des hommes comme les prémisses d’une reconnaissance de droits civiques. Je m’habille en homme non pas pour fuir ma féminité mais pour obtenir les mêmes privilèges que lui (liberté de mouvement, de parole, droit de fumer, de boire de l’alcool).

Reste que la transsexualité existe tout autant chez les femmes transgenres mais je ne suis pas assez documenté pour aller tellement plus loin. Je remarque simplement que dans un univers médiatique où le corps ultra-féminisé s’affiche continuellement, certaines chanteuses se mettent délibérément en retrait avec des looks très androgynes et peu sexués sur les traces d’Annie Lennox. Elles s’inscrivent dans un mouvement plus global qui refuse la binarité et son affirmation emblématique, ce qui les contraint à une certaine pudeur.

Héloïse Letissier, la chanteuse et auteure de Christine and the Queens, se présente comme non-binaire et par conséquent genderqueer. Le clip de Comme si la met en scène durant l’intégralité de la vidéo en sous-vêtements (plutôt unisexe) et godillots, mais loin de Lara Croft ou du pont de la Rivière Kwai. Trempée, elle s’expose délibérément aux regards sans jamais jouer la carte de la séduction féminine classique. Sa voix prend parfois des tonalités assez proches de celles de Michael Jackson dont elle me semble bien adopter à un moment quelques gestuelles viriles que Bambi pratiquait sur scène. Bref Héloïse Letissier se joue des codes de la séduction et elle le fait d’autant plus facilement qu’elle n’est pas elle-même transgenre. Elle ne s’affiche pas pour autant comme un symbole sexuel mais n’éprouve aucune difficulté à exposer son corps mais sous une forme hors des canons érotiques traditionnels. Elle échappe ainsi aux clichés qu’affichent l’un et l’autre genres du système binaire.

Mais je m’éloigne un peu de notre base, à savoir la question de la véritable quête du transsexuel ou de la transsexuelle. La proposition de Guyard est donc qu’il/elle cherche à fuir l’obscénité du sexe mis à nu et que sa quête du genre auquel il/elle s’identifie le mène vers une transition sociale, vestimentaire, puis anatomique, jusqu’à l’intervention irréversible. Son objectif ne serait pourtant pas tant d’atteindre l’autre sexe que se réfugier dans le genre opposé avec tous ses emblèmes qu’il/elle s’efforce de collectionner sans jamais trouver que c’est assez, une démarche qui s’apparente à celle du fétichiste dans sa réification identitaire.

Plusieurs observations ne vont pourtant pas dans le sens de la théorie de la médiation et de la proposition d’Hubert Guyard. D’une part, la transsexualité commencerait très tôt chez certains individus, contrairement au fétichisme qui ne se manifeste qu’à partir de l’adolescence comme tous les autres troubles de la Personne. D’autre part, la répression abusive de l’obscénité devrait s’accompagner d’une excès de pudeur chez les transsexuels. Or il suffit de saisir transsexuel/images sur le moteur de recherche Google pour tomber sur une abondance de photos à caractère pornographique franchement exhibitionnistes. Ça n’en fait pas une règle générale mais ça pose tout de même question et ça nécessiterait de longues investigations pour en comprendre tous les tenants et les aboutissants. Enfin il existe une prostitution transsexuelle qui soulève le même type de questionnements. Certes les prostituées sont prises dans un engrenage socio-économique de domination (notamment le financement de la transition) qu’elles ne maitrisent pas mais il serait très riche d’arriver à connaitre le rapport à leur propre corps que peuvent avoir ces travailleuses du sexe. On le voit la perspective médiationniste soulève autant de paradoxes qu’elle ne clôt d’impasses. Cependant, elle se doit d’intégrer tous les phénomènes d’identité dans le modèle de l’appartenance. Et il faut reconnaitre que c’est aussi contraignant que casse-gueule.

Guyard le signalait lui-même, la transsexualité est plus abondamment renseignée que le fétichisme mais aucune observation n’a pu encore être faite dans la perspective totalement paradoxale qu’il propose et qui nécessiterait un protocole expérimental tout à fait spécifique.

On aura donc besoin de littérature! A la revoyure!

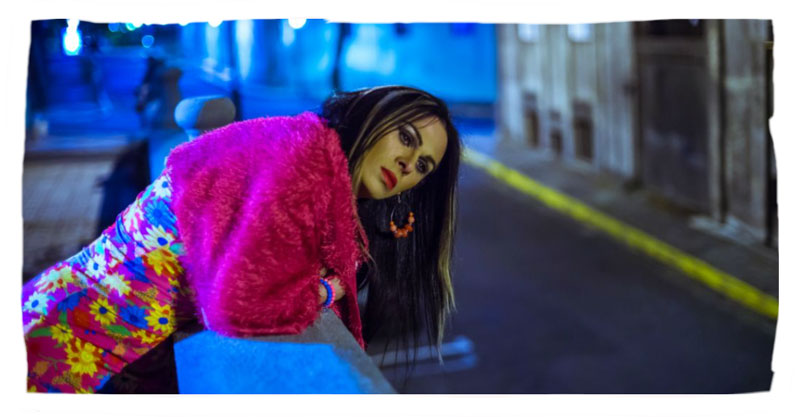

L’image frontale est tirée du film Abràzame como antès de Jurgen Urena

Il y a beaucoup de positivisme à mon avis dans les appellations et autodéfinitions LGBTQIA+ (la liste ne cessant de s’allonger). Or il n’est pas certain, par exemple, et puisque c’est le sujet de ce billet, qu’il y ait une unité du transexualisme, encore moins de l’ensemble transexualisme et prétendue « dysphorie de genre ». Il y avait un dossier intéressant et critique sur le sujet dans le Lacan Quodidien de mars dernier

https://lacanquotidien.fr/blog/2021/03/lacan-quotidien-n-918/

avec notamment l’article de notre collègue psychanalyste (retraité) de Rennes, Jean-Claude Maleval, qui parlait à juste titre du fourre-tout de la « dysphorie de genre » qui est dans le DSM bien qu’elle ne soit pas censée être une pathologie ce qui n’empêche pas qu’elle tende à être systématiquement prise en charge par voie médicamenteuse ou chirurgicale, parfois chez des mineurs dont la capacité à donner à cela un « consentement éclairé » semble peu préoccuper les activistes et les toubibs (la notion de consentement serait-elle à géométrie variable ?). Or du point de vue de la structure psychique, pour Maleval, dysphorie de genre et transexualisme sont deux choses très différentes. Un enfant peut avoir toutes sortes de raisons, plus ou moins fantasmatiques par exemple, donc de l’ordre de son désir (plan 4) de présenter quelque chose d’aussi mal défini qu’une « dysphorie » de genre. Le traitement médicamenteux voire chirurgical dans ce cas n’est-il pas un véritable passage à l’acte médical, une maltraitance autrement dit ? Les autres contributeurs à ce n° de Lacan Quotidien vont dans ce sens à propos par exemple du « documentaire » très orienté Petite fille diffusé sur Arte en 2020 ou d’un jugement récent de la Haute-Cour de Londres qui a donné raison à une jeune fille contre la clinique qui lui avait prescrit trop rapidement (à 14 ans) des bloqueurs de puberté:

« L’argument selon lequel les enfants peuvent donner leur consentement éclairé à la prescription de bloqueurs de puberté est un conte de fées, a-t-on dit récemment à la Haute Cour de Londres, lors de l’affaire Bell du nom de Keira Bell qui attaque en justice la Tavistock and Portman NHS Trust pour lui avoir prescrit trop rapidement un bloqueur de puberté à l’âge de 14 ans ; elle a eu un traitement à la testostérone à 17 ans, puis une ablation des seins à 20 ans, ce que, depuis lors, elle regrette. Dans un arrêt déterminant pour le Royaume-Uni et dont l’impact pourrait s’étendre bien au-delà de l’île, la Haute Cour de Londres a exprimé ses doutes quant à la capacité de consentement d’un mineur aux traitements ayant pour effet de bloquer sa puberté » (Ligia Gorini, Lacan Quotidien, mars 2021).

Mon commentaire: Apparemment l’impact de cet arrêt de la Haut Cour de Londres n’est pas encore allé jusqu’en Colombie Britannique (Canada) où un père a été condamné le 4 mars dernier à une peine de prison pour avoir persisté à s’opposer au traitement hormonal immédiatement mis en place après que sa fille de 14 justement ait été diagnostiquée « dysphorique de genre »:

https://thepostmillennial.com/rob-hoogland-canada-prisoner-of-conscience

Et un autre auteur de ce n° de Lacan Quotidien se dit que « ces associations [LGBTQI] ont fait alliance avec une psychiatrie réduite à une dimension caricaturalement ‘médicale’, sur un schéma diagnostic-pronostic-traitement qui ignore tout de la parole du sujet intéressé, ici l’enfant, sur sa souffrance. Ce serait alors une alliance qui n’honorerait ni les uns ni les autres » (Daniel Roy).