Les troubles de la Personne : l’homophilie P72

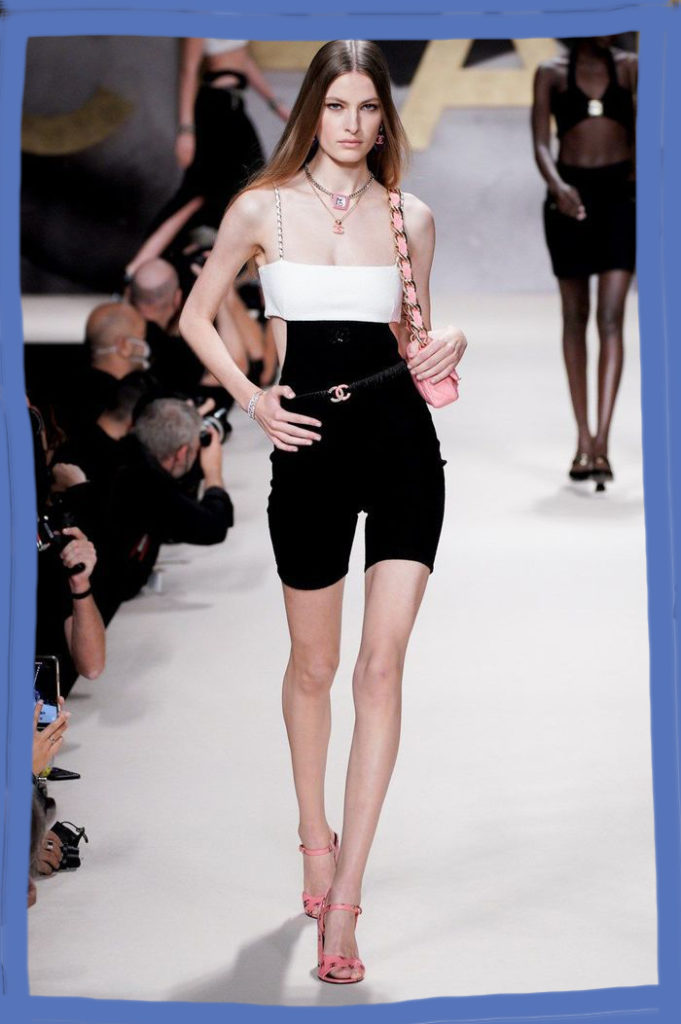

Dans les milieux de la mode, la taille et la maigreur font partie des canons de beauté. Depuis 2017, en France, la loi interdit aux agences de mannequins et donc aux maisons de couture qui ont recours à leurs services d’employer des jeunes femmes dont l’indice de masse corporelle (le poids par le carré de la taille) est inférieur à 18,5, ce qui correspond à 1,80m pour 60 kilos. Si le législatif a dû intervenir, c’est que le problème était général et on peut donc dire que le monde de la haute-couture, mais aussi de la mode plus grand public, a promu et promeut encore une esthétique physique qui peut mettre la vie des femmes en danger, les modèles bien sûr mais également les jeunes filles qui seraient tentées de prendre la taille mannequin pour modèle. « On aura vraiment gagné le combat quand “l’anorexie chic” sera devenue complètement ringarde », avait déclaré Olivier Véran, neurologue de métier, et député à l’époque. Depuis, il a été promu ministre de la santé et des solidarités et il fait maigrir l’hôpital public. Mais c’est une autre histoire.

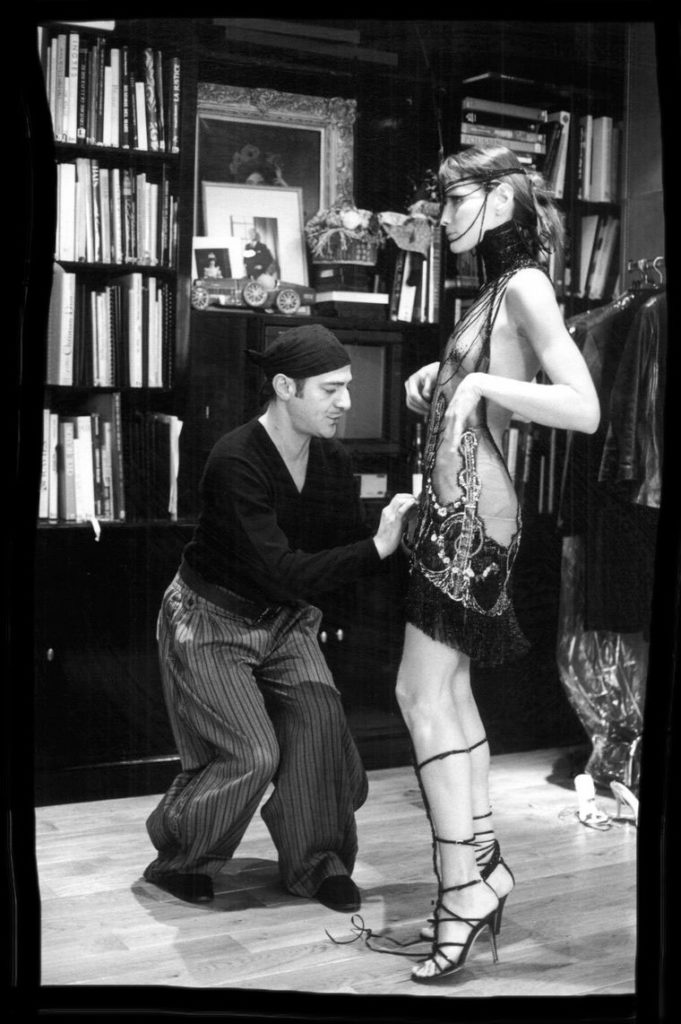

Le phénomène est largement répandu en occident mais ne nous intéresserait pas dans ce chapitre si je n’avais constaté dans le même temps que nombre de créateurs de mode sont gays. De Christian Dior à Simon Porte Jacquemus, en passant par Yves Saint-Laurent, Pierre Balmain, Gianni Versace, Karl Lagerfeld, Jean-Paul Gaultier, Dolce & Gabanna ou Alexander Mc Queen, la liste est longue. Soulignons également que toutes ces personnalités sont également connues pour leur élégance maniérée et leur côté féminin: on est loin de Village People mais ce n’est pas non plus Boy George tous les jours. Si nous mettons de côté le plus possible l’aspect sexuel comme nous avons jusqu’ici tenté de le faire, on pourra avancer que la quasi-intégralité des créateurs de mode sont efféminés sans provoquer de friture dans le woke. Cela ferait sans doute un peu de bien à la fréquentation de mon site mais je ne tiens pas à finir épinglé comme John Galliano qui a montré que son raffinement était soluble dans l’alcool et les substances.

Aux antipodes

Nous avons donc d’un côté une brochette de stylistes dont la délicatesse, apanage traditionnellement féminin, figure au panel de leurs #statutsIdentité structurale ethnique de l'Instituant. Se définit par opposition mais par facilité, je le désigne parfois de manière positive. Par exemple, la féminité par opposition à la virilité. Remarquez au... More par opposition à la grossièreté d’un virilisme balourd. De l’autre, une bataillon de jeunes beautés élancées, plus longilignes les une que les autres, poitrine et postérieur discrets, hanches et genoux saillants, cuisses et bras fins, jambes interminables, absence de muscles manifestes, joues creuses. Pour les besoins du métier, les rondeurs sont bannies des canons de cette beauté hâve. Pas de gros seins, pas de hanches généreuses, pas de fesses rebondies, pas de ventre, tous les attributs physique de la maternité sont systématiquement écartés. Mise également de côté, la sensualité qui provoque le désir. Le déhanchement du catwalk frise le dégingandement et la dislocation. Les mannequins ont tous le regard vague et lointain, la mine, sinon boudeuse, du moins résolument grave. Le sourire n’est bien évidemment pas de mise, pas plus que la parole.

Si nous n’y étions pas habitués, ce code comportemental nous paraitrait lugubre et contre-productif: ces femmes semblent tout faire pour incarner l’inaccessibilité, la froideur et la fragilité. Incarner est d’ailleurs un abus de langage puisqu’elles sont désincarnées, sans expression, privées des petits débordements charnels qui aiguillonnent traditionnellement le désir, même si les canons de la beauté féminine sont extrêmement variables suivant les civilisations. Bref, les mannequins de la haute-couture ne font pas envie… à l’amateur de pâte à modeler que je suis en tout cas.

Nous faisons l’hypothèse que les créateurs, et tout le monde de la mode à leur suite, dés-érotisent délibérément ces jeunes femmes et les écartent du champ du désir. De cette manière, ils extirpent d’elles toute féminité désirable pour lui substituer une représentation dénuée de tout sex-appeal et de toute imperfection, magnifiée sur un registre purement esthétique et abstrait. Nous pensons pouvoir considérer ce modelage comme la traduction d’une #hypostasele fait de considérer une pure abstraction comme une réalité, l'abstraction étant pour la théorie de la médiation l'instance structurale More de la discrimination qui s’opère dans l’Instituant. Les hommes d’un côté, les femmes de l’autre.

Mais parce qu’ils s’accaparent les attributs traditionnels de la féminité occidentale bourgeoise (raffinement séduisant, charme maniéré, sensualité délicate, humour stylé, intelligence piquante, créativité, conversation fluide, tendresse attentive, bref les qualités du dandy mondain…), les couturiers la subtilisent à leurs mannequins. Dans cet univers manichéen, même si on s’embrasse beaucoup, la « Femme » est à la fois sublimisée et affublée des attributs en négatif de ceux des couturiers : obstinément silencieuse, inaccessible, inhumaine à force d’être magnifiée, asexuée, glaciale, dénuée d’affects visibles, réifiée et réduite à la fonction de porte-manteau. Seule la grossièreté bon marché reste hors de cette répartition, vraisemblablement réservée aux frustes indigents que nous sommes.

On pourra trouver un peu caricaturale de notre part cette discrimination mais cette imagerie tranchée n’est pas de notre fait et peu de couturiers échappent à ces archétypes. Mentionnons toutefois Jean-Paul Gaultier qui a fait de l’iconoclastie son fond de commerce avec pas mal de succès. Mais la transgression n’est pas la subversion: l’enfant terrible hérite malgré tout.

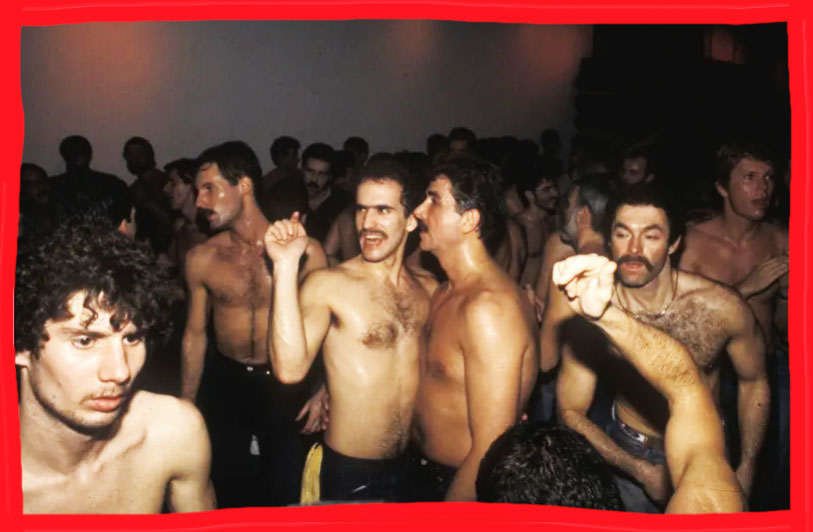

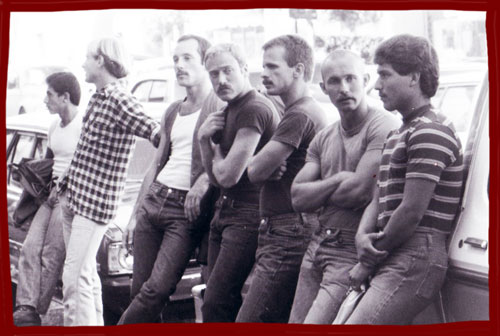

Il ne faudrait pas à l’inverse tomber dans le piège des stéréotypes monolithiques même si la sclérose des #positions chez l’homophile s’y prête. Le couturier représente certes un type gay bien réel mais il n’est pas le seul. Loin s’en faut. « C’est là (NDLR: le Ramrod à New York) qu’apparurent dès 1973 les premiers homosexuels bardés de cuir, virils et musculeux comme les aimait Genêt, en réaction contre les tendances chevelues, efféminées et folles du début des seventies » ou « nous connaissons les clones à Paris: ils portent des jeans français, des baskets ou des sneakers, des débardeurs et des pull laineux à col en V, des blousons de cuir et l’inévitable moustache. » Leur image de la femme est vraisemblablement différente mais l’invitation toujours renouvelée, c’est à dire la drague, qui se pratique de manière très ouverte, mais toujours dans des lieux dédiés, depuis les mouvements d’émancipation LGBT des années 70 et dans de nombreux milieux homosexuels, s’accommode parfaitement de l’aura d’intouchabilité qui enveloppe les défilés. A la femme évanescente et dés-érotisée, s’oppose la crudité d’une proximité, grégaire mais momentanée, entre hommes dans les boites de nuit. Cette homosexualité-là dont témoigne le reportage de Frédéric Joignot dont les deux citations précédentes sont tirées a sans doute une vision aseptisée de la femme, aux antipodes de la fièvre de plaisir qui s’est emparée des homos des mégalopoles avant l’apparition du SIDA au cours des années 80.

Vers la même époque, le psychanalyste Serge André, cité par Jean-Michel Le Bot, (« Le Lien social et la Personne »), rapporte le cas de Philippe qui souffre d’accès de panique : « Il tentait de les faire passer en se livrant de manière systématique, frénétique même, à la “drague” homosexuelle. Il passait alors des jours et des nuits à coucher avec des inconnus qu’il rencontrait dans des lieux de rendez-vous d’homosexuels, jusqu’à ce que, submergé de culpabilité, il se jurât d’interrompre à tout jamais ses relations avec les hommes. Il retournait alors par un élan compulsif chez son amie en titre, lui faisait des serments solennels et des promesses d’avenir, et, enfin calmé, pouvait alors revenir à son habituel compromis jusqu’à ce qu’un nouveau cycle infernal se déclenchât ». Philippe n’arrive pas à compose pas avec les deux pans de sa condition: soit il s’abandonne à la promiscuité sans retenue mais à l’intérieur d’un cercle homosexuel masculin, soit il fait des déclarations d’amour à celle dont il n’arrive pas à partager durablement l’intimité. Entre une activité sexuelle débridée avec d’autres hommes et les déclarations sentimentales à une femme qu’il tient à l’écart de ses vicissitudes et qui ne peut satisfaire son désir, c’est toujours un basculement total, sans équilibre possible à long terme: la rigidité de la frontière entre les deux aspects si contrastées de sa condition empêche Philippe de passer sereinement de l’un à l’autre. L’impossibilité de choisir définitivement entre ces deux situations si antinomiques génère en lui une angoisse qui l’oblige à consulter. L’opposition marquée entre une groupe d’hommes anonymes à qui il se livre sexuellement et un femme unique à qui Philippe réserve ce qu’il y a de plus noble en lui me semble parfaitement illustrer le syndrome de l’homophilie non-assumée, contraignant Philippe à expier ses fantaisies morbides dans des voeux intenables.

Nous postulerons donc que dans leur imaginaire la femme prend l’exact contrepied de ce que sont les gays quelles que soient les caractéristiques de leur condition et les statuts qu’ils s’octroient, c’est à dire le genre qu’ils se donnent. Une discrimination marquée est l’apanage de l’homophile, d’où à la fois l’adoption d’un style de vie bien distinct (noctambulisme, sens de la fête, vagabondage amoureux, appétence pour l’esthétique, goût pour les arts, excentricités, drogues) des standards en vigueur et l’adhésion à des modes de reconnaissance et d’identification sans équivoque pour les initiés. Qu’il soit clone à moustache, macho velu ou folle efféminée, l’homosexuel masculin se démarque, sauf bien évidemment s’il refoule son inclination, de manière bien contrastée avec tout ce qu’il projète sur le genre opposé que ce soit la femme ou l’hétéro. Mais bien au-delà de la simple sexualité, c’est l’ensemble de la condition qui est en cause et c’est sur de multiples domaines aussi éloignés que possible de l’érotisme qu’il convient de faire porter les observations, ce qui n’est pas chose aisée tant les études ont jusqu’à présent porté sur les troubles de la sexualité, sans toujours envisager que le trouble s’exprimait dans la sexualité mais aussi ailleurs.

Machoman à Lesbos

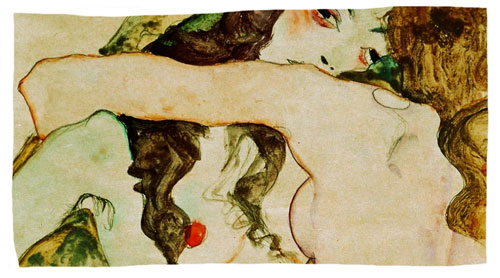

Un certain nombre de couples de lesbiennes privilégie la tendresse et l’amitié à la sexualité et à la jouissance. L’exploitation pornographique, patriarcale et marchande de la sexualité saphique en donne une vision nymphomaniaque destinée à émoustiller le voyeur. Mais ces images ne reflètent pas le quotidien des femmes en couple. Loin s’en faut. L’accent mis sur la délicatesse dans la relation renvoie l’homme à la rudesse de son approche, à la violence de son désir et à la brutalité de sa satisfaction. Là encore, c’est le contraste qui opère. Le mâle viril, dominant et jouisseur ne peut qu’être délibérément écarté de cet univers construit sur la douceur, la tendresse, l’attention et l’attachement émotionnel mais également sur l’exclusivité.

Je cite ici l’article sur le couple lesbien de causam.fr : « Le sexe et l’attirance sexuelle ne sont pas des composantes clés dans les rapports lesbiens. Dans de nombreux couples, le rôle de la sexualité est mineur et parfois inexistant remplacé par l’affection et par un fort attachement. Dans les couples ou la sexualité est une composante importante, des lesbiennes cherchent dans l’activité sexuelle l’intimité émotionnelle et psychologique plus que la sexualité elle-même (…) Dans les rapports lesbiens, l’attachement émotionnel joue un rôle plus important que l’attirance sexuelle. Il est possible de trouver des rapports lesbiens purement sexuels caractérisés par la séduction, passage rapide de la proximité à l’intimité (nomadisme sexuel) mais les rapports fondés sur l’attachement et sur des promesses de projets de vie demeurent majoritaires (…) Les rapports lesbiens s’appuient sur l’exclusivité sociale. Il est fréquent que le couple lesbien dès sa formation tente de réduire le contact avec les autres membres de la famille et avec les amis antérieurs. »

La sexualité ne prime donc pas dans le couple lesbien et là encore, c’est une manifestation du rejet de la promiscuité que réclame le coït à laquelle les femmes préfèreront la proximité, le fait de se blottir l’une contre l’autre, les caresses. Le virilisme ne peut qu’être exclus de cette enceinte. La littérature lesbienne se fait d’ailleurs le porte-parole de cette séparation et dénonce abondamment le machisme. Cependant tout comme chez les gays, il est possible de rencontrer chez les lesbiennes des rapports beaucoup plus virils comme on le verra plus loin.

mais politiquement pas trop.

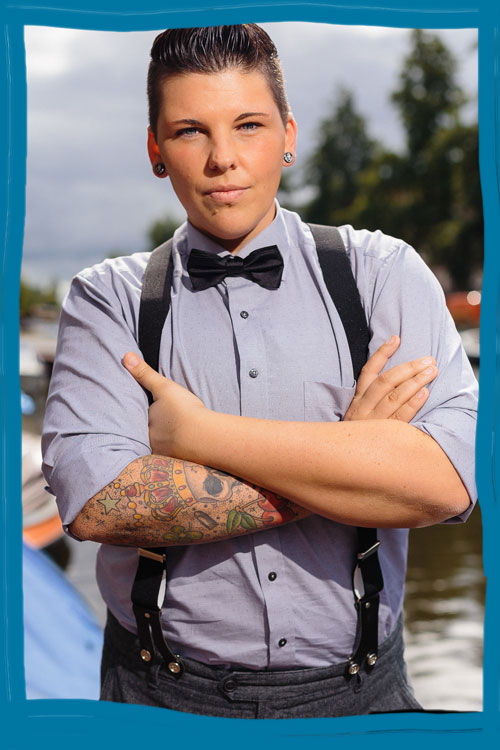

Dans « Le Génie lesbien », Alice Coffin assume sa misandrie et assimile les hommes à des « assaillants ». En conséquence, « elle ne lit plus de livres écrits par des hommes, qu’elle ne regarde plus de films réalisés par des hommes, qu’elle n’écoute plus de musique composée par des hommes ». Aux femmes, elle adresse ce message: « Il ne suffit pas de nous entraider, il faut, à notre tour, les éliminer ». Elle parle des hommes bien évidemment mais précise que « plus tard, ils pourront revenir ». Difficile de savoir la part de provocation chez la militante féministe qui rappelle les discours musclés des années du féminisme radical et du séparatisme lesbien, des figures comme Monica Wittig ou Ti-Grace Atkinson. Mais Caroline Fourest qui connait bien Alice Coffin pour avoir milité avec elle dénonce une « approche essentialiste, binaire et revancharde qui abîme des années de révolution subtile et flatte les clichés antiféministes ». Ce jugement confirme une vision monolithique des deux blocs qui s’affrontent : femmes en quête d’émancipation d’un côté, membres du patriarcat oppresseur de l’autre. Dans les années 70, le Leeds Revolutionary Feminist Group définit une lesbienne politique comme « une femme qui ne baise pas des hommes ». L’une de ses membres, Sheila Jeffreys écrit dans Beauté et Misogynie : « En 1973, j’ai abandonné les pratiques de beauté dans le cadre du mouvement [féministe], soutenue par la force des milliers de femmes hétérosexuelles et lesbiennes autour de moi qui les rejetaient également. J’ai arrêté de teindre mes cheveux en « zibeline mi-doré » et je les ai coupés courts. J’ai arrêté de me maquiller. J’ai arrêté de porter des talons hauts et, finalement, j’ai abandonné les jupes. J’ai arrêté de me raser les aisselles et les jambes. Je ne suis pas revenu sur ces pratiques même pendant les années les plus sombres des années 1990 et du début des années 2000, lorsque la force du Mouvement de libération des femmes n’était plus là pour soutenir le rejet de ces exigences culturelles. » On est là aux antipodes des canons de la haute couture, comme si pour contrecarrer l’emprise patriarcale, il était impératif de prendre l’exact contrepied de ce qu’elle impose et de basculer sans nuance et en bloc dans un modèle assez masculin au final.

Nous ne sommes pas là pour discuter du bien-fondé du séparatisme du mouvement d’émancipation féministe, seulement pour en constater sa tendance au manichéisme, un radicalisme que confirme Virginie Despentes dans une interview à Marie-Claire: « C’est pas exceptionnel le viol. J’ai tort ou pas, mais je crois que la possibilité de violer est centrale dans la masculinité. (…) Marie-Claire: Tu en veux aux hommes?Virginie Despentes: Non, mais réveillez-vous les gars. Au moment de l’affaire Polanski, il y a eu dans la revue La règle du jeu un article qui commençait par: « Appréhendé comme un vulgaire terroriste. » Qu’est-ce que c’est un mec qui viole, si ce n’est pas un terroriste de la masculinité ? Il impose la masculinité avec une violence évidemment moins effroyable qu’un coup de kalachnikov dans ta gueule, mais quand même. Les mecs qui se sentent bien dans la rue, super-puissants, super les chefs, ça compte dans le processus de la terreur. Parce qu’on sait toutes qu’on peut être violées. Avec les attentats on a découvert qu’on n’est en sécurité nulle part. Nous, les filles, on a toujours su qu’on n’était en sécurité nulle part. »

Coffin et Despentes ont des attitudes pour le moins ségrégatives comme dirait Guyard. Elles tranchent dans le paysage actuel qui prône l’apaisement (souvent par hypocrisie) comme pour la lutte des classes, opposent les mâles-terroristes et les femmes-victimes et ne laissent pas de place pour la nuance. Ces Amazones revendiquent la guerre des sexes sans qu’on sache cependant quelle est la part exacte de polémique recherchée dans leurs déclarations publiques.

La gent lesbienne est loin d’être uniforme, aussi bien dans ses pratiques que dans ses attitudes. Le cas de Violette, décrit par Serge André et que relate Jean-Michel Le Bot, (« Le Lien social et la Personne », p.120-121), nous écarte totalement du couple fusionnel et « cocon », discret et replié sur lui-même, sans pour autant nous rapprocher des mouvements militants. Il nous emmène en revanche du côté de la pathologie.

Violette se prostitue sans éprouver aucun plaisir avec ses clients dont elle critique intérieurement le manque de savoir-faire et la jouissance trop vite expédiée selon elle. Elle n’est pas frigide et entretient des rapports sexuels avec ses collègues prostituées. Depuis toute jeune, elle a pris l’habitude de se moquer des pénis et de la détumescence post-coïtale. Elle prend dans les rapports sexuels une position très masculine et dans les épisodes triolistes qu’elle aime particulièrement, elle s’estime «mieux placée qu’un homme pour éprouver la jouissance masculine avec une femme » et « son plus grand plaisir est de voir arriver le moment où elle va prendre, auprès de l’autre femme, le relais de l’homme épuisé et ramolli, enfin réduit au rang de spectateur impuissant ». De par son fonctionnement physiologique, le phallus n’est donc pas pour elle le symbole d’une quelconque domination mais au contraire un frein à l’orgasme à répétition et une source possible d’impuissance.

Sa rivalité avec les hommes va bien au-delà de sa capacité de jouir et de faire jouir les femmes à volonté. Elle adopte un certain nombre de comportements masculins (vêture, coiffure, parler, jurons, consommation d’alcool…) et va jusqu’à visionner de la pornographie « comme eux ». Violette n’idéalise cependant pas les femmes qu’elle réduit au rang d’objets sexuels, tout comme elle l’a fait à plusieurs reprises avec des corps de bébés dont elle étaient censés prendre soin. Avec Violette, la pathologie ne fait guère de doute et le radicalisme de son comportement en atteste. Elle adopte le modèle du mâle qu’elle raille jusqu’à la caricature. On est presqu’étonné qu’elle ne fasse pas l’apologie de la « gode ceinture », à moins que sa puissance ne souffre aucun adjuvant.

Cependant la perversion homosexuelle reste très marginale. S’il résulte d’un grippage de la dialectique ethnico-politique, le militantisme radical des féministes lesbiennes ne relève bien évidemment pas de la psychiatrie, pas plus que les débordements orgiaques du Ramrod, même si l’hystérisation du débat et des ébats mériterait quelque approfondissement. L’Organisation mondiale de la santé a retiré l’homosexualité de la Classification internationale des maladies le 17 mai 1990 et la théorie de la médiation n’a d’autant moins l’intention de l’y réintroduire qu’elle cherche à dégager l’homophilie de la question sexuelle qui a souvent conduit les civilisations normatives (et elles le sont toutes plus ou moins) à stigmatiser les sujets jugés déviants.

Pour parler de maladie, tout est une affaire de degré de l’autolyse et de souffrance du sujet comme dans le cas de Philippe et de Violette. Le ségrégationnisme qu’il soit racial ou sexuel, générationnel ou social, relève-t-il lui aussi de la pathologie? Probablement pas même s’il nécessite des solutions.

Les dérives de la haute-couture sont plus problématiques puisqu’il a fallu légiférer: l’état de santé de tierces personnes est en jeu et l’affaire relève de la maltraitance, et plus simplement de l’homophilie, même si les phénomènes sont liés car ces excès proches du sadisme par la négation de l’autre ont été rendues possibles dans un contexte où l’homophile est aux aiguilles.

Tout le reste est littérature. A la revoyure!