Résolument communistes – C12

La brutalité, au sens de force naturelle, est l’apanage du parent vis à vis de sa progéniture mais l’animal ne commet envers elle aucune violence gratuite. C’est néanmoins la pression physique qui est le moteur du dressage qui n’opère que par la soumission du petit à l’ordre naturel. De même, par l’instinct grégaire, le rejeton apprendra ce qu’il a à savoir pour survivre en troupeau. Soumission et imitation sont donc les clefs de l’élevage des jeunes animaux par leurs géniteurs: à chacun sa place et les vaches seront bien élevées. Certaines méthodes éducatives archaïques fonctionnent sur ces principes pour le moins rudimentaires: la contrainte et le conformisme, la schlague et le mimétisme. Mais ce ne sont pas les seules, fort heureusement.

Par acculturation de ces deux fonctions supérieures (brutalité et grégarité) et pourtant animales, l’humain accède à une maitrise de la spécialité et de la qualification d’une part et de l’autonomie et de la délégation d’autre part. Une fois de plus, il me faut vous rappeler que la négation de la négation qu’on appelle la dialectique rend contre-intuitive l’observation de ces facultés. Le rapport de causalité entre le phénomène et ce qui le permet humainement est paradoxal et échappe à l’évidence. Par exemple, le pouvoir d’untel est en fait la négation de sa force physique puisque son autorité émane de la délégation accumulée des souverainetés des autres et non de sa supériorité corporelle. Un humain a donc d’autant plus de pouvoir qu’il y a de citoyens à le lui conférer. Les dons naturels n’ont rien à voir là dedans. Les dictateurs n’ont pas besoin de mesurer deux mètres cinquante ni d’avoir des battoirs à la place des mains.

Reprenons donc: entre géniteurs et progéniture, il existe un rapport de soumission. C’est une relation naturelle et en cas de contestation, les premiers auront vite fait de ramener le récalcitrant à l’ordre naturel des choses. L’humain, quant à lui, accède à la qualification qui nie le rapport d’apprentissage animal. Le plus jeune peut ainsi devenir le tuteur d’un plus âgé pour peu que sa spécialité le mette en position de le faire. A l’expérience animale, se substitue une spécialisation culturelle où ni l’âge ni la force n’entre en ligne de compte. Celui qui a le pouvoir le doit à sa compétence reconnue et à ce titre, on ne peut lui contester sa position que collectivement. S’il la doit à un coup de piston, c’est une toute autre affaire. Mais dans le principe, lorsque le dirigeant exerce son autorité, le subalterne obtempère spontanément : la reconnaissance est dans l’ordre culturel de la hiérarchie et fonctionne à double sens.

Bien évidemment, la compétence s’exerce toujours en compagnie et nécessite que les rôles soient répartis et c’est là une autre dimension de la déontologie. Ce dont j’ai à répondre, je dois également définir jusqu’où j’ai à l’assumer. Là où s’arrête ma responsabilité, commence celle de l’autre partie. Cette partition est une négation de la grégarité où tout le monde fait pareil : elle définit de l’originalité dans la compétence mais des spécificités qui dépassent leur opposition, se complètent par contrat et aboutissent à une répartition des métiers et des ministères, une complémentarité des obligations. C’est ce qui s’appelle faire société mais pas de la même manière que faire du partenariat qui relève de l’appartenance. Chaque personne s’y définit une position à l’intérieur de laquelle s’exerce sa souveraineté et ces autonomies se solidarisent et se complètent en association, en syndicat, en équipe, en coopérative, en corporation, en comité, en parti, en consortium, en convention, en troupe, en cohorte, en compagnie, en bloc, en cartel ou en confédération.

Lorsque je vais chez mon généraliste, je lui confie le soin de découvrir la raison médicale de mon symptôme. Je me fais patient tant qu’il se comporte en médecin. A chacun sa partie. S’il découvre que je porte des chaussures trop petites, ce n’est pas à lui de me dire où acheter un modèle à la bonne taille et de quelle couleur le choisir. Sa compétence s’arrête à un certain point. S’il l’outrepasse, ce sera de l’abus de confiance. S’il m’empêche de sortir de son cabinet sans acheter la paire de chaussures qu’il vend à tous ses clients, ce sera un abus de pouvoir.

Et l’entreprise dans tout ça?

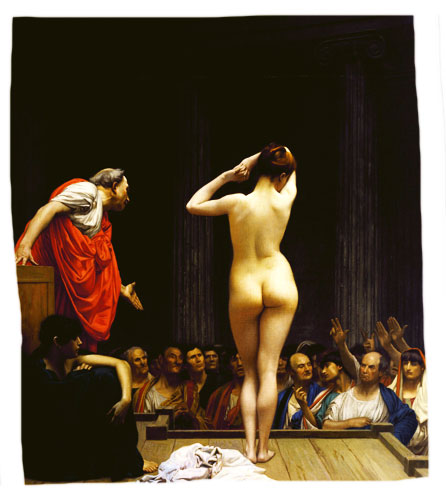

On en arrive doucement à l’univers dans lequel, en régime capitaliste, un bon nombre de salariés vont passer une part importante de leur vie. Avant même l’embauche, le candidat est soumis à la loi du marché du travail. Pour Bernard Friot, il est à poil devant l’employeur. C’est toujours une image qui évoque pour moi le marché aux esclaves où le produit humain est livré à l’examen physique par l’acheteur qui évalue la force de travail ou la beauté plastique de ce qu’il achète. Les choses se sont certes un peu améliorées. Le prolétaire possède sa force de travail contrairement à l’esclave dont la force de travail était la propriété du maitre. Dans le principe, il peut ne pas la céder par contrat mais il faut bien vivre et l’autarcie n’est guère possible. Dans un univers où règne la propriété privée notamment sur les moyens de production et la nature, le demandeur d’emploi reste ainsi un être de besoins et consent toujours à montrer ce qu’il sait faire et même de plus en plus ce qu’il sait être (le diplôme laisse souvent la place à l’entretien) et qui sera utile à l’employeur pour obtenir en échange de quoi subvenir à ses besoins. Savoir se vendre prend parfois l’ascendant sur la validation des acquis, l’idéal étant de bien savoir présenter son expérience et sa capacité à valoriser l’entreprise. Derrière cette situation d’entretien d’embauche, se dissimule un rapport de forces, biaisé par l’inégalité des parties. D’un côté, le pouvoir de décision est entre les mains d’un employeur ou de son agent. Son pouvoir émane de l’entreprise et sa décision n’est pas contestable par le quémandeur, même si elle est parfois collégiale. De l’autre côté, le nécessiteux vient obtenir un emploi pour sa qualification. Il est mis en minorité par le fait même qu’en face de lui se tient le propriétaire des moyens de production ou son représentant.

Cette propriété lui donne le pouvoir d’embaucher ou pas celui qui a pourtant la capacité de faire tourner la machine industrielle. Structuralement, le pouvoir décisionnel s’oppose à la force de travail. Dans la plupart des cas, il la soumet à ses exigences et la bienveillance ou la courtoisie des échanges ne changent rien à l’affaire. Bien évidemment, le détenteur du savoir-faire, s’il n’est pas demandeur d’emploi, peut prendre l’ascendant sur son interlocuteur. S’il a des arguments à faire valoir, le débaucheur (celui qui cherche à soustraire d’un contrat en bonne et due forme l’employé dont le savoir-faire l’intéresse) se présente alors en état de manque vis à vis de celui qui peut le combler. On vous conseille d’ailleurs de chercher un emploi lorsque vous êtes en position de force, c’est-à-dire quand vous avez déjà du boulot et rien à perdre. Avec la crise de l’emploi, le chômage endémique et la raréfaction du travail, on est plus souvent en position de demandeur d’emploi et le rapport de forces joue alors en notre défaveur. Le système se charge d’ailleurs de bien nous faire sentir qu’une offre d’emploi est une faveur, alors qu’on pourrait la considérer comme un service à apporter dans le cadre d’un poste à pourvoir.

Enfin, disons que ce serait le cas si le revenu du travailleur était assuré comme le propose Réseau Salariat. Or, dans le système capitaliste, le salaire n’est versé qu’à condition que le travailleur soit employé. L’enjeu de l’idéologie dominante consiste donc à faire croire à tout le monde qu’il y a moins de travail à effectuer que de force de travail disponible: des comme vous, il y en a dix qui font la queue derrière ma porte ! Mais le management brutal d’antan a souvent fait place à la ruse des DRH dans la phase de recrutement : l’idée consiste à donner l’illusion du gagnant-gagnant, à placer les parties sur un pied d’égalité pour assurer la paix sociale, en d’autres termes à nier l’exploitation par l’entreprise de la force de travail de la personne, à rétablir un semblant de parité dans un déséquilibre qui serait trop flagrant sans l’illusion cosmétique.

Tu as signé, tu te tais !

Or c’est tout de même de cela qu’il s’agit en définitive car une fois le contrat signé, l’employé est soumis globalement au règlement intérieur de la compagnie et sa Personne individuelle cède du terrain à la Personne morale qu’est la société dont il dépend pour son salaire. Horaires, temps de travail, hiérarchie, collègues, mode de production et surtout le produit lui-même ne sont pas du ressort de l’employé. Ce dernier se voit imposer un nombre incalculable de contraintes sur lesquelles il n’a que peu de prise, tout étant fait pour les contrôler. L’histoire de l’entreprise est truffée d’inventions visant à surveiller le travail afin de maximiser la rentabilité.

Si le bien-être du travailleur n’est pas toujours négligé, il n’est toutefois pas le moteur du progrès technique : l’usine n’est pas une entreprise de bienfaisance et tous les efforts de la direction en faveur des ouvriers sont d’abord tournés vers le profit. Henry Ford n’augmente les salaires des travailleurs à la chaine que parce que le turn over sur les lignes de production est énorme : les ouvriers saturent dans ces emplois disqualifiant et Ford double les salaires, ce qui accessoirement permettra à ses salariés de s’offrir ses voitures à crédit ensuite (la Ford T bien sûr, pas celle de la concurrence), un piège séduisant dans lequel le confort de la société de consommation nous fait presque tous tomber. Nous passons une grande partie de notre existence à travailler pour acheter des choses dont nous n’avons pas besoin et dont la jouissance s’épuise rapidement : je ne vous apprends rien.

Le plus étrange dans l’affaire, c’est notre propension à trouver normal d’être ainsi nié en tant que Personne. Je vous rappelle que la théorie de la médiation entend par Personne la faculté à générer de l’appartenance et de la compétence, de la qualification et de l’autonomie. Dans l’entreprise, l’employé est, quant à lui, incorporé dans une organisation déjà structurée où la division du travail n’est pas de son fait. La hiérarchie encore moins.

Il faut dire que tout est fait pour qu’on n’y voit pas clair dans l’entreprise. Plus on insiste sur la transparence, plus on vous présente les choses sous le prisme des intérêts de la direction, soigneusement déguisés.

Les RH vont par exemple vous offrir de la formation. Vous allez ainsi acquérir des compétences qui vous donneront une valeur sur le marché du travail, une expérience monnayable sur le marché de l’emploi. Or l’entreprise ne fait qu’assurer sa survie et son développement : ce qu’on vous présente comme une offre de formation se fait au service de l’entreprise. Cette dernière se fout bien de ce que vous voulez vraiment et elle n’a de personne morale que le nom. Son intérêt prime. Votre épanouissement personnel et votre promotion sociale passent après. C’est l’un des volets du rôle du comité d’entreprise, puis du comité social et économique de « défendre les intérêts » des employés et notamment de faciliter l’accès aux loisirs de ces derniers, chèque-vacances, places de cinéma et bons d’achat, un cache-misère pour acheter l’adhésion de l’employé à l’esprit de l’entreprise, un ersatz matériel de l’opium du peuple dans une société de consommation où on a remplacé l’église par le supermarché.

L’idéologie, c’est le discours que tient la Personne pour assurer sa pérennité et naturaliser son existence: un état des choses dure d’autant plus longtemps qu’on le considère comme ayant toujours été là et par conséquent, sans aucune raison de ne pas le rester. Dans le cas de l’entreprise, c’est le récit entrepreneurial comme il existe un roman national pour le régime politique.

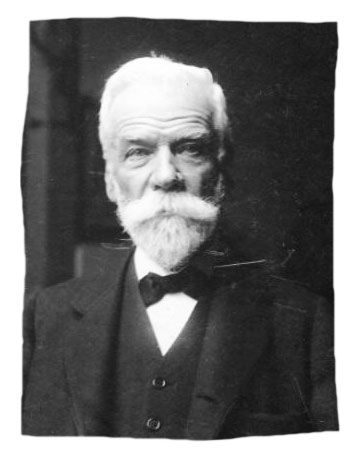

Je vous conseille d’aller faire un tour sur le site de Solvay. Tout y est : un fondateur scientifique, génial, visionnaire « avec des opinions politiques à mi-chemin entre libéralisme et socialisme », un engagement en faveur de l’humanité (« Unir les personnes, les idées et les éléments pour réinventer le progrès »), un management exemplaire («optimiser l’allocation des ressources humaines, financières et matérielles afin d’atteindre le plus haut niveau possible de performance durable et de création de valeur ») et une stratégie capable d’allier le profit, la croissance, le progrès et le développement durable. L’entreprise est présentée sous son meilleur jour: difficile de faire le rapprochement entre toute cette tuyauterie pleine de produits toxiques et carrément énergivore et cette description idyllique d’un projet pourtant basé sur l’extractivisme à outrance, la rentabilité forcenée, la compétitivité exacerbée, la cession des branches les moins profitables et la satisfaction des actionnaires. Il y a un gouffre entre la réalité historique et la propagande, entre ce que relatent les employés les moins intoxiqués par le discours officiel à propos de leurs véritables conditions de travail et la propreté clinique du site Internet.

Syndrome de Stockholm à volonté

Chez Solvay, à Tavaux, on m’a raconté que la direction avait fait installer des boites à idées. Au début, les employés ont fait des propositions mais ils ont arrêté de marcher dans la combine quand ils se sont aperçus qu’on mettait leurs idées en application sans les gratifier de leur paternité. En entreprise, si vous avez une idée dans le cadre de votre travail, elle appartient à la boite. C’est marqué quelque part dans le contrat que vous signez. Le brevet sera déposé au nom de la société. Libre à elle ensuite de vous récompenser ou pas. Les examens que je produisais pour Solvay, via le GRETA, n’étaient pas ma propriété: l’entreprise m’en payait le droit d’usage mais également celui d’en disposer à sa guise par la suite, sous couvert d’une indemnité pour la préparation des épreuves. On se fait gentiment spolier tout au long de nos vies mais le pire, c’est qu’on nous demande de nous laisser faire avec de la reconnaissance pour l’entité qui nous exploite.

« L’engagement de Solvay en matière de développement durable est fort et va au-delà de la simple réduction de notre impact environnemental : il s’agit aussi de capitalisme responsable et de la création d’une vie meilleure pour nos employés et la société en général. Que ce soit en créant des produits qui améliorent la santé, la sécurité et la qualité de l’air, en prenant soin des employés pendant la crise du Covid-19 ou en développant des solutions d’économie circulaire, nous voulons être un catalyseur pour permettre un avenir plus durable. » Ilham Kadri, CEO de Solvay

La soumission réclamée est d’autant plus odieuse que la rébellion parait comme inacceptable par ceux-là même sur qui l’autorité s’exerce. Cette pression horizontale, quoique moins brutale que celle qui émane de la direction, n’en est pas moins efficace. On en veut au collègue qui n’assure pas son poste alors même que c’est à la direction qu’on devrait reprocher de ne pas avoir anticipé la défaillance de l’employé. Parfois même, on en veut au collègue parce qu’on est un collaborateur avant d’être un camarade. Le discours de l’entreprise a tellement de prise sur nous qu’on intègre le projet de la direction au lieu de faire fonctionner la solidarité de classe. Pas besoin d’être un jaune ou même un fayot pour exercer sur le récalcitrant l’autorité de l’entreprise. Je sais en effet que ma tranquillité dépend en grande partie de la bonne distribution de l’huile dans les rouages. Celui qui proteste contre les conditions de travail ou qui remet en cause le fruit de la production lui-même devient vite un emmerdeur. Ce qui est inacceptable pour lui ne l’est pas obligatoirement pour moi: la direction n’est pas non plus responsable de tout ce qui nous tombe dessus. Y a toujours des raisons extérieures aux difficultés et c’est à l’ensemble du personnel d’en amortir les conséquences. Adopter l’idéologie de l’entreprise, c’est s’installer dans un certain confort de penser et dans une entreprise très prospère comme Solvay, les bénéfices et les salaires sont tels que les revendications du personnel sont finalement raisonnables. D’un autre côté, le prix d’une journée de grève est si élevé et le blocage de la production tellement facile à mettre en place que la direction négocie avec les représentants du personnel avant même que le conflit n’éclate.

Mieux encore, il va se trouver bon nombre de salariés pour soutenir la nouvelle production de batteries électriques alors même qu’écologiquement, c’est une impasse à plus ou moins court terme: pas plus que le PVC, on ne sait quoi faire, après usage, de ces stockeurs d’énergie soi-disant propres. Et quand à la sortie de l’usine où je suis venu tracter, je fais ironiquement remarquer à un cadre sur son vélo électrique qu’ils sont nombreux chez Solvay les cyclistes, il me répond avec le plus grand sérieux du monde et sans doute une parfaite bonne foi que chez Solvay, on a le sens du développement durable, le même discours que celui que tient le service communication en charge de la propagande.

La fabrique du consentement

Le pouvoir est donc inégalement réparti dans l’entreprise. Comme dans tout système autocratique, une minorité, l’oligarchie, est investie de l’essentiel de la capacité de décider du destin professionnel de la majorité du personnel. Aucune élection ne place la direction à la tête de l’entreprise: elle est nommée par le conseil d’administration et ne peut être désavouée que par l’assemblée des actionnaires: comme sur un paquebot, la timonerie est bien loin de la salle des machines. Si le capitaine peut choisir ses mécanos, le contraire ne se fait pas. Le nouveau venu arrive toujours dans une organisation déjà constituée qu’il ne peut remettre en cause à moins d’être missionné pour cela par les propriétaires eux-mêmes. Le directeur général n’est jamais que le fondé de pouvoir des actionnaires et si, après la seconde guerre mondiale, celui-ci a parfois pu faire passer l’intérêt immédiat de ces derniers après ceux de l’intérêt à long terme de l’entreprise, la tendance s’est inversée depuis.

En tant que personne morale, l’entreprise a une existence sociale bien à elle dans laquelle viennent se fondre des personnes humaines aux intérêts par forcément convergents. La production en continu par exemple engendre une rotation des équipes selon un cycle en décalage avec la routine d’une administration ou le rythme du système scolaire. L’intérêt de la mère ou du père de famille diverge donc de celui de l’entreprise mais au final, c’est l’horloge interne de l‘organisation qui va l’emporter: le temps de l’entreprise dicte celui de ses employés. Le groupe industriel ne peut que l’emporter sur l’emploi du temps individuel. Le retard est sanctionné et l’absence doit être justifiée. L’employé modèle, c’est celui qui répond aux critères que lui impose l’entreprise: ponctualité et flexibilité. La bonne marche de la production induit toute une série de contraintes techniques et il incombe au management de mettre le personnel en phase avec elles. Si la coercition affichée a longtemps été le mode choisi, de nouvelles méthodes de commandement ont progressivement été mises en place pour que l’adhésion de l’employé soit plus totale mais pas plus « volontaire ». Pour caricaturer, on pourrait dire qu’on est passé du « plan 1984 orwellien», basé sur la peur et l’ignorance, à la « Huxley attitude » qui promet le meilleur des mondes.

Je me suis dernièrement rendu à un afterwork dans un cabinet d’huissiers de justice. Les associés et leurs collaborateurs y présentaient leur conception de la « marque employeur », une manière presqu’infantilisante de rendre un métier à la mauvaise réputation plus attractif. L’équipe dirigeante a développé une stratégie très américaine pour instaurer un esprit « corporate » au-delà de ce que je croyais possible dans un établissement de région. Le cabinet ne demande pas seulement à ses membres d’être performants dans le recouvrement de créances (rends le pognon avant que je ne me fâche!) mais de littéralement épouser le projet d’entreprise (on boit des bières après le boulot en organisant des tournois de baby foot dans un décor 2.0). Tout le personnel avait l’air aussi shooté au bonheur que les Alphas au sauma dans le Meilleur des Mondes. La pilule de la joy division fait des ravages dans les rangs de ces cadres qui essaient de se persuader qu’ils accomplissent des missions cruciales pour la boite alors que ce ne sont que des tâches administratives un peu musclées mais dénuées d’intérêt général, sinon pécuniaire, en s’enivrant d’une culture d’entreprise surfaite et d’un « ultra positive team spirit » proche du crétinisme collectif. Après 30 minutes dans cette ambiance, j’ai regretté le faciès lugubre de l’huissier sans états d’âme d’antan.

« Un salarié heureux est deux fois moins malade, six fois moins absent, ou encore neuf fois plus loyal, 31% plus productif et 55% plus créatif. » Etudes d’Harvard et du MIT

Le taux de mensonge dans certaines sociétés est tel qu’on y a créé le poste de Chief Happiness Officer, un coach chargé d’assurer le bonheur des salariés qui permettrait un accroissement de la productivité de 37%. Comme si un CHO dopé à la sérotonine pouvait répandre le bonheur autour de lui dans une usine de pesticides ou une manufacture de cercueils.

Bon résumons-nous. L’entreprise capitaliste est un univers fortement hiérarchisé dont la raison sociale échappe à ses employés qui ne maitrisent qu’une très faible partie de leur activité. Deux types de management s’offrent à eux: l’un plus brutal ne leur laisse ni le choix ni l’illusion sur leur rôle. C’est la manière forte et autoritaire. L’autre est plus insidieux et cherche à faire adhérer le salarié à une culture d’entreprise qui n’est qu’une manipulation déguisée qui se traduit parfois par une auto-persuasion de l’employé qui épouse la cause du bras qui le nourrit, lui procure une situation et parfois une raison d’être. Quoique plus violente, la première méthode a le mérite d’être franche. Mais l’idéologie de la firme a souvent recours au mensonge d’entreprise (comme il y a un mensonge d’État) soit pour culpabiliser l’employé ingrat soit pour valoriser la soumission du salarié modèle en lui donnant l’illusion qu’il participe à un projet collectif au service d’une bonne cause.

Mais ce n’est pas l’objectif n’est pas le bien-être des employés. Celui n’entre en ligne de compte que s’il sert l’efficacité du travail et donc la productivité. Ce n’est jamais le bonheur du salarié qui est visé mais ses dispositions à mieux atteindre les objectifs de production, eux-mêmes destinés à satisfaire les attentes des actionnaires. De même, l’entreprise ne fournit pas de l’emploi. Celui-ci est la conséquence de l’utilisation de machines qui nécessitent une intervention humaine ou d’opérations que le travail mort comme dirait Marx (c’est-à-dire l’outil automatique) ne peut effectuer sans main d’oeuvre. Pour le capitalisme, l’emploi humain est un épiphénomène de la production. Là où la machine est plus rentable, le capitaliste la choisit au détriment du travail vivant mais il se fait fort de donner des raisons « humaines » à ses choix. Et si le capitaliste garde des employés, c’est parce qu’il n’a pas trouvé de machines pour les remplacer ou qu’elles lui coûteraient trop cher. Il n’y a pas de place pour les sentiments dans le management. Les mesures d’accompagnement lors des licenciements sont imposées par le code du travail, conquis social et concession libérale, alors que l’employeur cherche naturellement à écarter le travailleur inutile à moindre frais.

Le CHO n’est qu’un menteur, la quintessence de l’indécence de la gestion des ressources humaines, une expression qui ravale l’humain au rang de matière à utiliser et traduit le cynisme du management contemporain. La fourberie est indissociable du mode de gouvernement capitaliste. Ce dernier présente les choses à son avantage afin de justifier l’exploitation du travail de l’autre. Il prétend qu’il procure de l’emploi alors qu’il a besoin de la main d’oeuvre pour produire et fabriquer de la valeur, mais également de la plus-value. Le bourgeois se donne le beau rôle et masque autant qu’il le peut son abus de pouvoir, qui se double alors d’un abus de confiance. Non seulement il extorque de la sur-valeur sur le dos de l’employé mais de surcroit, il dissimule cette escroquerie. Mieux, nombre de travailleurs trouvent justifiée leur propre exploitation au nom de la prise de risque de l’entrepreneur et parce qu’il est normal que le propriétaire soit le premier bénéficiaire. Pour changer les choses, il faudra donc éliminer la prise de risque financière et la propriété lucrative. La disparition du mensonge d’entreprise suivra.

Bon, pause digestive. A la revoyure, camarade!