Les troubles de la Norme N33

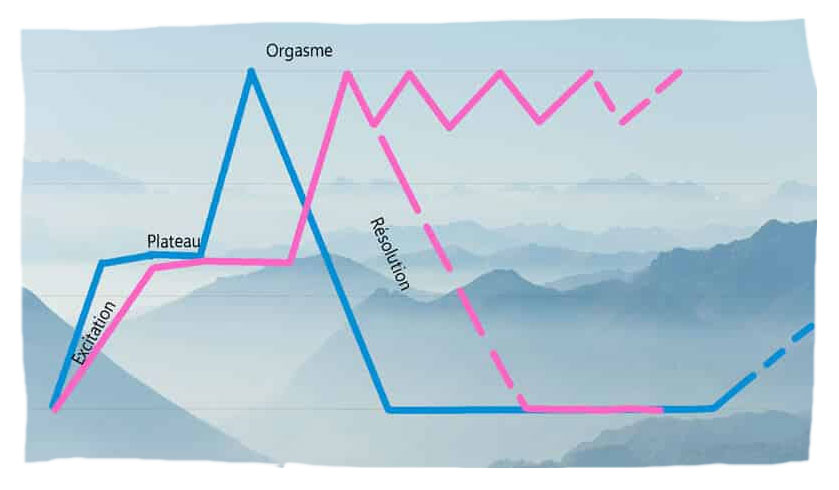

Si on devait dessiner la jouissance en courbe, cela prendrait l’allure d’un pic plus ou moins prononcé (voire le graphe ci-contre). L’obsessionnel et le phobique galèrent dans l’ascension alors que l’hystérique serait en difficulté dans la redescente (omne animal triste post coïtum), l’anticlimax anglais, la perte, le stade où il faut de contenter d’avoir joui au risque d’être déçu, sans plus avoir devant soi la perspective d’un autre pic de plaisir. Il faut pour un temps du moins faire son deuil de la jouissance pour être content, au sens de contenté, satisfait, repu. Le désir humain n’est, on le constate, pas des plus simples.

Je suis tenté de penser que, de la même manière que la phobie était un mécanisme paradoxal de défense contre l’angoisse, l’hystérie de conversion serait une manière de maintenir le plaisir en tension sans vraiment jouir, un moyen détourné de prolonger la jouissance tout en donnant l’apparence de son échec et de maintenir la perte inéluctable à distance. Le plaisir prolongé et durable percerait à travers le symptôme, douloureux seulement en apparence. D’ailleurs, c’est ce que j’ai cru comprendre chez Freud, cette relation étrange et ambigüe que le patient entretient avec son symptôme. Alors qu’on fuit au plus vite la douleur organique, l’hystérique semble étrangement trouver son compte dans la douleur psychique de la conversion critique. Point de trace non plus de culpabilité comme c’est généralement le cas dans des névroses plus « classiques ». On pourrait même postuler que ce défaut de culpabilité est un indice précieux pour dissocier obsession et hystérie. On pourra même rapprocher cela de la « belle indifférence » qui accompagne ces troubles pourtant invalidants : ils sont étrangement bien tolérés par le malade qui ne semble se plaindre que pour la forme, un phénomène qui tendrait à confirmer la thèse que le refus d’obstacle ne se fait pas à « son corps défendant » mais justement avec sa complicité dans le transfert somatique.

Payer sans fin, jouir en mal

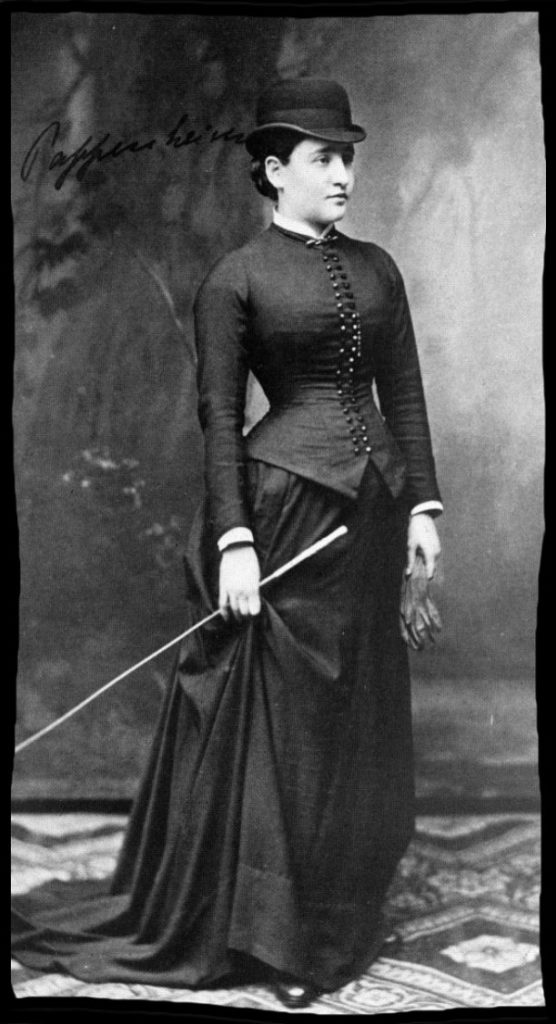

Si Freud distinguait nettement névrose obsessionnelle, phobie et hystérie, il les a également placées toutes les trois dans la catégorie des troubles de la gestion de la libido et les a identifiées comme des mécanismes de défense. La théorie de la médiation ne remet pas en cause cette conception. Bien au contraire, elle a développé l’étude des mécanismes de compensation. En revanche, Jean Gagnepain opère une distinction fondamentale entre troubles timologiques (névroses obsessionnelle et phobique) et chrématologiques (névroses hystériques). Timologique et chrématologique peuvent apparaitre comme des termes « diafoireux » au profane mais ils ont leur utilité pratique et croyez-moi, Parsifal, on finit par s’y faire ! (notre illustration de couverture)

Dans l’analyse du prix à payer, l’obsessionnel et le phobique mettent inconsciemment au point des mécanismes de résolution de la tension psychique pour lutter contre l’angoisse qui résulte de ce conflit. La pulsion inacceptable est bien refoulée mais devant son insistance (l’éternel retour du refoulé), le névrosé se débrouille comme il peut. Compulsions pour l’obsessionnel, déviations pour le phobique. Le névrosé timologique se voit retarder sans fin l’accès au plaisir, l’instance sclérosée (on parle fréquemment de comportement psychorigide) diffère indéfiniment la satisfaction par crainte de ne pas l’avoir suffisamment mérité. Le névrosé renonce à la jouissance trop accessible et pour supporter ce report douloureux, il a recours à des subterfuges comme les TOC ou à des glissements comme dans les phobies. Mais tout plaisir consommé va engendrer le tourment de la culpabilité due au mérite insuffisant.

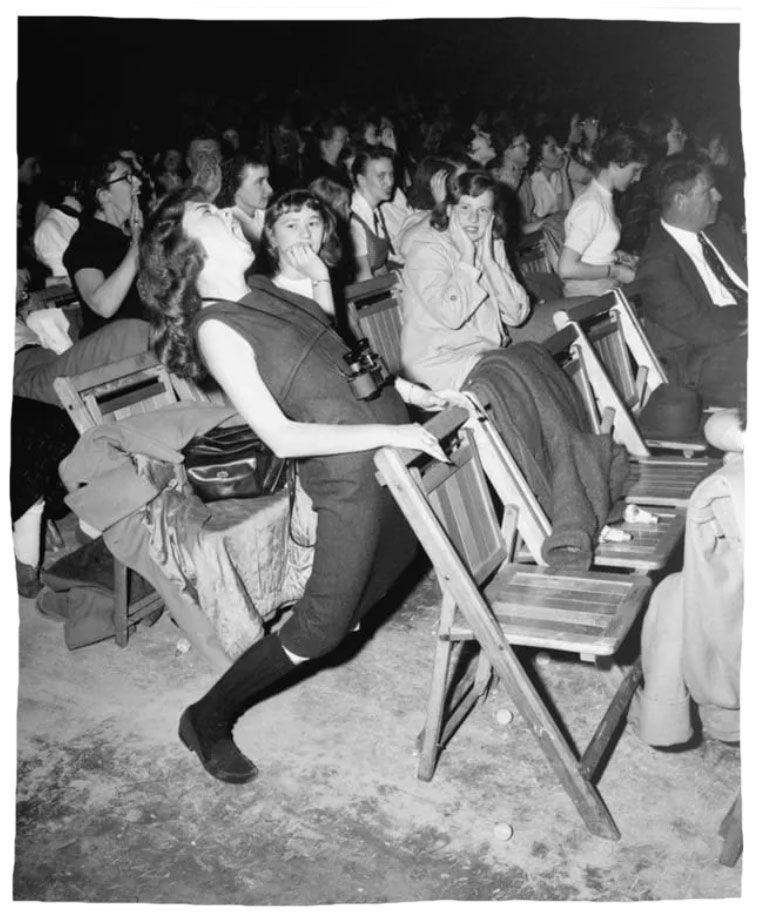

A contrario, l’hystérique a accès à la jouissance : il n’est pas en train de payer pour un manège sur lequel il n’arrive pas à monter. Il obtient satisfaction mais d’une manière tellement détournée que ça ne ressemble plus du tout à du plaisir. L’analyse chrématologique bloque la jouissance physique habituelle, c’est à dire le bien-être, la détente, quand ce n’est pas l’orgasme, paroxysme du plaisir, normalement compris comme un mérite réinvesti dans le corps. Le succès s’accompagne d’un soulagement physique tout à fait agréable. Les sportifs et Elon Musk nous ont habitués à ces débordements de bonheur.

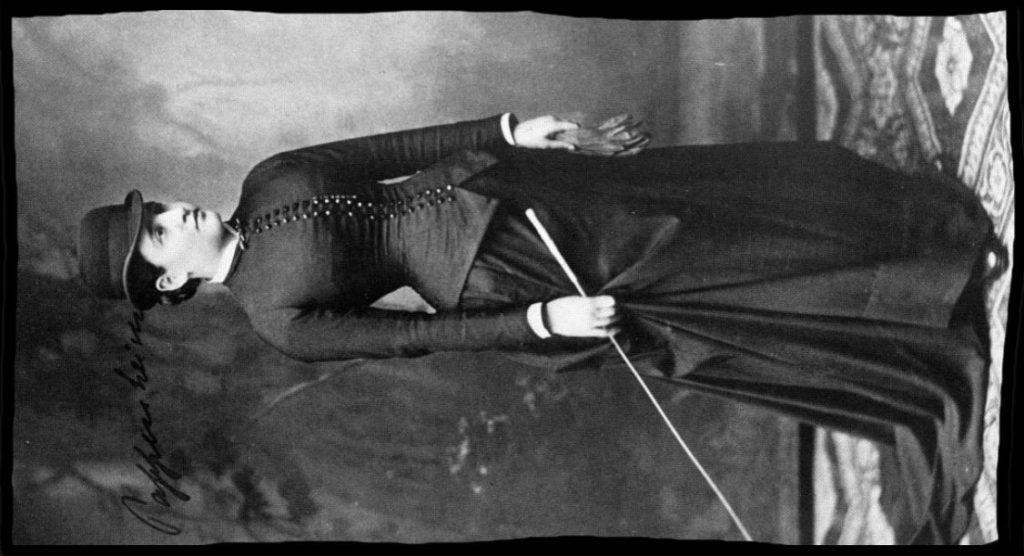

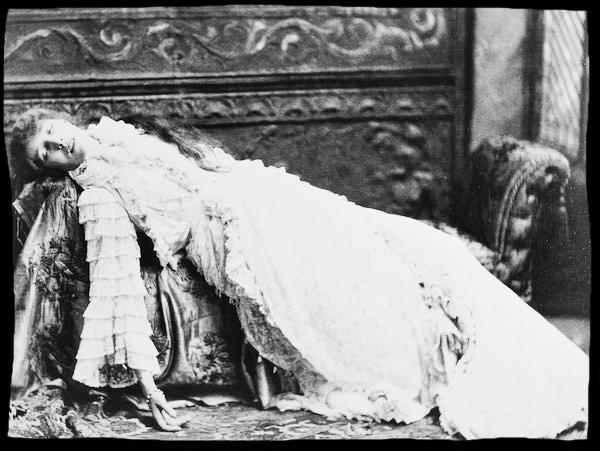

Chez l’hystérique, la pulsion va malgré l’hypertrophie du refoulement trouver une issue somatique mais à l’envers en se convertissant en perturbations du corps dans le cas de la conversion : cela se traduit par des douleurs, des paralysies partielles, des gènes respiratoires, des spasmes, des aphonies, des toux inextinguibles, des symptômes très variés mais, selon la psychanalyse, toujours en rapport avec un trauma. C’est comme si l’hystérique refusait que le manège s’arrête et continuerait à tourner par lui-même jusqu’au vertige, la souffrance, la nausée ou la perte de conscience.

De la même manière que la phobie jugule l’angoisse en la canalisant sur un objet précis qui fait écran, la conversion somatique masque la jouissance en déviant la satisfaction vers du symptôme qui semble être son contraire : la souffrance. L’analyse du Réglementé nie la satisfaction et parce qu’il faut bien malgré tout que ça s’exprime, au sens de sortir par pression, ça se convertit en manifestations à travers le corps : syncopes, paralysie, crises de tétanie, crise d’épilepsie. C’est une jouissance en négatif.

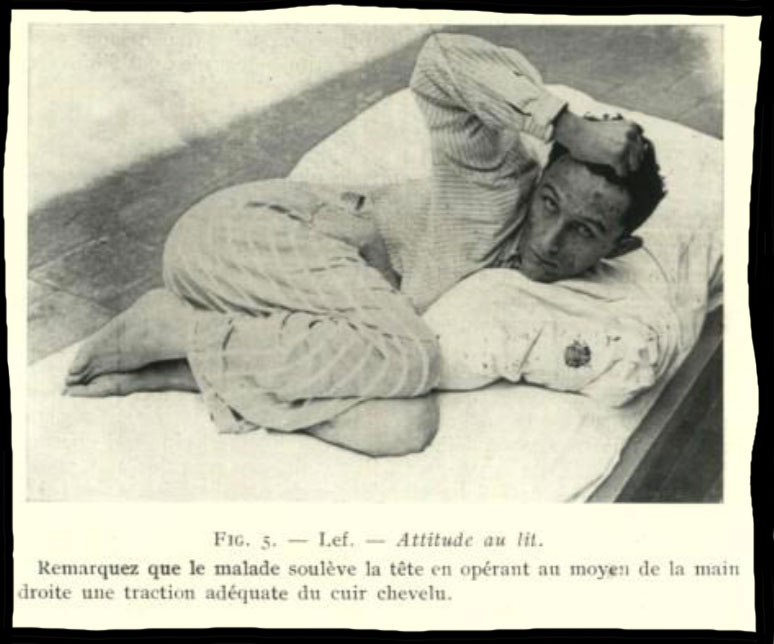

C’est ce que Charcot et Freud appelaient la « grande hystérie » parce qu’elle est spectaculaire et se donne à voir. La petite hystérie se contente de symptômes comme la boule dans la gorge, les contractures, la spasmophilie. C’est une douleur paradoxale qui n’a pas d’origine organique mais qui n’en a pas moins une réalité psychique indéniable. Si simulation il y a, c’est d’imitation involontaire qu’il s’agit. La conversion reproduit des symptômes organiques qui ont d’habitude une toute autre interprétation. La satisfaction détournée est masquée par cet écran qui fait diversion et qui a égaré les cliniciens pendant des siècles.

Déception chronique

Dans sa description de l’hystérie, Jean-Claude Schotte semble bien loin de ce dont parle Freud. Mais ce n’est qu’une affaire de termes employés. Selon Schotte, les hystériques « vivent la passion des extrêmes comme épreuve morale de la perte à supporter, à pardonner, mais au fond impardonnable. Ils tournent en rond et ne sont jamais contents. Par principe, toute ambition bien définie est déçue, usurpée, trompée (on doit toujours désirer mieux, car sinon on se contente du pire et ne fait guère preuve d’exigence) ; par principe encore, toute poursuite pourtant programmée d’une ambition à réaliser donne lieu à la conviction d’un échec total sans appel, d’autant plus imminent que l’échéance approche (on doit toujours désirer plus, le maximum à vrai dire, sans flancher, car sinon on se contente de bien peu et fait preuve de suffisance). » L’hystérique est donc à la fois idéaliste et catastrophiste. Ses attentes sont tellement hautes qu’elles en deviennent hors de portée, ce qui paradoxalement diminue l’angoisse. Et plus la réussite est sur le point d’advenir, plus l’hystérique se donne le vertige de l’imminence de la catastrophe. Dans les deux cas, le patient se condamne implicitement au refus de profiter du succès accessible et de se contenter de la satisfaction commune et raisonnable.

A ce stade pour s’y retrouver, il nous faut faire intervenir la notion de biaxialité que nous impose la symétrie méthodologique du modèle médiationniste. Or à ces deux axes d’analyse, s’ajoute la bipolarité propre aux névroses, ce qui amène Schotte à proposer deux troubles chrématologiques à double phase : « Qualitativement, chez certains hystériques, dits mythomanes, le drame est polarisé – entre le dénigrement impuissant, indécis du démérite (ils disqualifient ce qu’ils ont pourtant choisi, ils brûlent ce qu’ils chérissent, une décision leur semble impossible, ils peuvent donc tout aussi bien s’abandonner et se laisser emporter au gré de ce que les circonstances suggèrent) – et l’attrait gratifiant mais tout à fait paradoxal de réussites surévaluées, idéalisées, irréalistes.

Et quantitativement, chez d’autres hystériques, dits de conversion, il est polarisé – entre l’effondrement nerveux, impuissant, indécis (ils se saturent de toutes les misères de la terre, mais alors comment s’engager encore ? Ils ne peuvent aller jusqu’au bout face à tant d’adversité : ils se retiennent donc et s’écrasent plutôt que d’être affrontés à quantité d’impasses possibles) – et l’acharnement engagé, paradoxal, pour une multiplicité de causes incontournables. » Voilà une proposition bien compacte que nous allons essayer de développer et d’illustrer.

Le revers de la médaille

Explorons d’abord le trouble sur l’axe quantitatif en phase dépressive (down en clinique anglo-saxonne). L’effondrement nerveux dont parle Schotte, c’est l’expression de l’impuissance à accepter le mérite qui nous revient normalement lorsque nous concrétisons une résolution bien délimitée. Mais le mérite ne nous revient que si nous arrivons à le borner générativement. Autrement dit, on ne peut pas exceller partout, le succès de nos ambitions tient à ce qu’on accepte de faire l’impasse sur d’autres résolutions. Profiter nécessite paradoxalement qu’on fasse le deuil sur l’impossible. Non seulement, on ne peut pas être bon partout mais on ne peut pas être partout tout court. Mais pour finalement atteindre la satisfaction, il faut bien être quelque part. L’hystérique de conversion ne peut justement pas s’en tenir à un choix qu’il n’arrive pas à assumer.

Mécontent chronique, l’hystérique marine dans la déception, incapable de se contenter du mérite auquel il a droit, et pallie, dans certains cas, cette insatisfaction chronique avec une dérivation somatique : c’est la conversion. On peut aussi définir cet effondrement nerveux comme une suspension de l’angoisse face à l’échec annoncé. Comme la phobie avec la Directive, c’est un détournement et une concentration des Résolutions impossibles à tenir en une manifestation somatique qui occulte les autres. Les impasses angoissantes disparaissent un temps au profit d’un symptôme spectaculaire qui agit comme un trou noir en période de crise. A la motivation impossible pour telle ou telle satisfaction, la conversion oppose un mode de focalisation de toute l’attention de l’hystérique sur une manifestation somatique, de plus ou moins haute intensité, sur une partie du corps en lien avec la cause du trouble, lien qui ne se révèle qu’en analyse. C’est une logique paradoxale mais qui permet au malade en crise de supporter l’angoisse.

Si en phase dépressive, il se tétanise et se pétrifie, en phase up, l’hystérique s’engage dans une multitude de causes : il tente d’être de tous les combats et se sature d’investissements au risque de ne pas pouvoir assumer tout ce qu’il revendique. C’est une attitude qu’on retrouve parfois chez les humanitaires et les révolutionnaires, les « gauchistes » dirait Lénine.

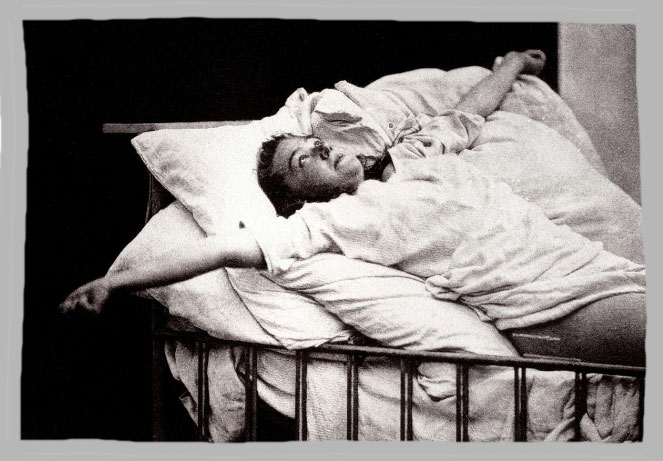

Le cas de Bertha Pappenheim nous semble à ce sujet assez édifiant. Il a été étudié par Josef Breuer, compagnon de recherche de Sigmund Freud, et rapporté dans un ouvrage très célèbre qui a fait date, Études de l’hystérie (1895), où la patiente apparait sous le pseudonyme d’Anna O. On ne rentrera pas ici dans les controverses quant à la cure réelle ou pas. On s’en tiendra à la description des symptômes qui nous paraissent illustrer l’exposition contrastée de l’hystérie.

Selon nos sources, la jeune Bertha, âgée de 21 ans, consacrait tout son temps à prendre soin de son père gravement malade. Elle le veillait toutes les nuits et ne prenait que quelques heures de repos au cours de l’après-midi. Autant dire qu’elle ne prenait aucun temps pour elle, ce qui va entrainer un état d’épuisement tel que sa famille va l’écarter contre son gré de la chambre paternelle, lui retirer son rôle de soignante et la contraindre au repos.

On peut supposer que le dévouement de Bertha lui procurait une satisfaction dissimulée : celle d’avoir son père tout à elle, un plaisir pour lequel elle ne culpabilisait pas. En revanche, elle redoutait sa perte et la perspective d’avoir à y renoncer soit à cause du décès de son père soit par décision familiale va la plonger dans une crise somatique à symptômes multiples.

Du 11 décembre 1880 jusqu’au mois d’avril suivant, Bertha va rester alitée. Une multitude de symptômes apparaissent simultanément : toux incontrôlable, troubles oculaires, paralysies, contractures avec zones d’anesthésie cutanée. En outre, Bertha parle un mélange de quatre à cinq langues et offre le tableau clinique d’une personnalité dédoublée, alternant encore les phases à la fois conscientes et dépressives et les périodes pathologiques où l’agitation et la grossièreté prennent le dessus. Surviennent ensuite deux semaines de mutisme complet. L’alternance de phases de crise et de rémission, de périodes d’hallucinations entrecoupées de crises d’angoisse, va se poursuivre jusqu’à la stabilisation et l’annonce par la patiente elle-même de sa guérison en juin 1882. Or il semble bien que de juillet à octobre, elle va encore souffrir d’une névralgie faciale sévère et continuer à mélanger les langues qu’elle parle. De graves rechutes adviendront en 1883, 1885 et 1887.

En 1888, à l’invitation de sa cousine, Bertha va passer une journée pour aider à la soupe populaire, puis elle fait la lecture à des orphelines. En 1889 et 1890, Bertha publie une série de petites histoires pour enfants, puis des contes enfantins. En 1895, elle prend la direction de l’orphelinat dans lequel elle travaillait bénévolement. En 1899, Bertha publie Frauenrecht, une pièce de théâtre, qu’on qualifierait aujourd’hui de militante et de féministe : un notable séduit et abandonne une jeune ouvrière. Son épouse se venge en lui refusant son lit. En 1904, Bertha fonde la Ligue des femmes juives et en devient présidente. L’institution vise à faciliter l’accès aux études d’infirmière et de travailleuse sociale et d’aider au développement des orphelinats et des hôpitaux.

En 1905, la mère de Bertha décède. Avec l’héritage, sa fille fonde le Foyer de Neu Isenburg, destiné aux jeunes délinquantes, aux prostituées, aux mères célibataires et aux enfants illégitimes. Jusqu’à sa mort en 1936, Bertha va multiplier les initiatives humanitaires : lutte contre la tuberculose, accueil des femmes, formation d’assistantes sociales, placements familiaux, enquête de terrain sur la prostitution et la pauvreté, campagne internationale contre la prostitution, voyage d’études sociologiques à l’étranger, activités d’éveil pour les petits, organisation de jardins d’enfants, bref elle embrasse avec un engagement rare dans de nombreuses causes sociales alors qu’elle est d’extraction bourgeoise et aurait pu prétendre à une vie de rentière loin des misères du monde dont elle a, semble-t-il, cherché à se saturer. Certains psychanalystes ont pu chercher à y voir une sorte de sublimation de l’angoisse, voire de rédemption par la vocation. Nous n’interpréterons, pour notre part, toute cette hyper-activité humanitaire que comme la borne inversée de la conversion hystérique. Nous n’entrons donc pas dans la controverse. Michel Onfray est là pour ça.

La bipolarité de Bertha Pappenheim est assez spectaculaire mais les détails biographiques ne permettent pas d’établir une périodicité très précise. Quant à la cause de sa pathologie, elle est sans doute à chercher du côté des deuils successifs qui frappent la famille Pappenheim. Sur les quatre enfants, trois filles et un garçon, les deux filles ainées meurent encore très jeunes de la tuberculose. Siegmund Pappenheim, le père, décède lui aussi de cette maladie en 1881alors que Bertha atteint ses 23 ans et s’occupait activement à son chevet. Ces deuils successifs sont-ils à mettre en relation avec le déclenchement des symptômes ? Ils apparaissent alors que le père de Bertha est encore en vie. Elle-même alitée, celle-ci n’a pu assister aux derniers instants du défunt et semble en être particulièrement affectée. Elle passe de longues heures à divaguer devant le portrait de son père et rencontre des difficultés relationnelles avec sa mère qui lui a menti sur l’état de santé du père pour épargner sa fille. Était-ce seulement cela ? Mère et fille n’étaient-elles pas implicitement rivales au chevet du malade ? Pourquoi Bertha veillait-elle si intensément son père ? N’en éprouvait-elle pas une certaine satisfaction, un plaisir jugé insupportable et censuré jusqu’à la rendre malade ? Incapable d’assumer la jouissance qu’elle éprouve à s’occuper presqu’exclusivement de son père (rappelons que ses deux autres filles sont mortes), la jouissance mais aussi l’effroi de la perte de cette jouissance par le décès de celui-ci, Bertha va développer des symptômes de conversion somatique, une manière de concentrer sur un écran physique l’angoisse honteuse de jouir par le soin du malheur de son père. Le plaisir refoulé trouve une issue dans des douleurs dont la malade ne cherche malgré tout pas à se débarrasser. C’est bigrement tordu mais l’hystérie emprunte des chemins détournés et paradoxaux qui la rendent imperméable à une interprétation au premier degré. Ainsi les causes des symptômes physiques de l’hystérie ne sont pas à rechercher dans le corps lui-même par exemple.

De plus, la cyclothymie ne semble donc pas être l’apanage de la névrose timologique. On relève sur son versant chrématologique le même contraste cyclique avec des périodes de dépression et des phases de décompensation où la pression qui résulte d’un refoulement excessif se relâche. Les symptômes de l’hystérie de conversion (et de l’hystérie en général) offrent donc des caractères contradictoires, et de ce fait impossible à appréhender hors de ce mouvement bipolarisé. L’hystérique offre des visages particulièrement contrastés : difficile en effet de faire le rapprochement entre la pionnière des assistantes sociales, hyper-créative et débordante d’énergie et la jeune femme alitée et paralysée.

Repassons la parole à Freud dans la Deuxième des « Cinq leçons de psychanalyse » : « Une jeune fille avait récemment perdu un père tendrement aimé, après avoir aidé à le soigner – situation analogue à celle de la malade de Breuer. Sa soeur aînée s’étant mariée, elle se prit d’une vive affection pour son beau-frère, affection qui passa, du reste, pour une simple intimité comme on en rencontre entre les membres d’une même famille. Mais bientôt cette soeur tomba malade et mourut pendant une absence de notre jeune fille et de sa mère. Celles-ci furent rappelées en hâte, sans être entièrement instruites du douloureux événement. Lorsque la jeune femme arriva au chevet de sa soeur morte, en elle émergea, pour une seconde, une idée qui pouvait s’exprimer à peu près ainsi : maintenant il est libre et il peut m’épouser. Il est certain que cette idée, qui trahissait à la conscience de la jeune fille l’amour intense qu’elle éprouvait sans le savoir pour son beau-frère, la révolta et fut immédiatement refoulée. La jeune fille tomba malade à son tour, présenta de graves symptômes hystériques, et lorsque je la pris en traitement, il apparut qu’elle avait radicalement oublié cette scène devant le lit mortuaire de sa soeur et le mouvement de haine et d’égoïsme qui s’était emparé d’elle. »

Le cas est presque trop beau et on pourrait soupçonner Freud d’avoir arrangé les faits rien que pour L’Anthropologie pour les Quiches. Toujours est-il qu’il expose parfaitement le schéma de l’hystérie de conversion. La pulsion qui porte la jeune femme vers le mari de sa soeur est refoulée : elle s’interdit d’y voir autre chose qu’un lien familial fort. Mais la place vide que laisse sa soeur en mourant produit une sorte d’appel d’air si puissant que le fantasme refait violemment surface et entre en conflit avec la censure : ce n’était déjà pas pensable de convoiter l’amant de sa soeur vivante, c’est encore plus insupportable de le désirer une fois qu’elle est morte. Et pourtant l’assouvissement était plus que jamais à portée des corps. L’hystérie se présente alors comme un mécanisme de défense contre l’ignoble (pour elle bien sûr), une manière de résoudre par la maladie, la somatisation et l’amnésie, une contradiction pour le moins cornélienne.

La conversion prend dans ce cas la forme de maux de jambes, ce que Freud explique par le fait que la jeune fille est tombée amoureuse de son beau-frère lors de promenade à pied avec lui : marche et désir illicite sont associés dans l’inconscient de la patiente et la conversion s’opère dans les membres inférieur qui justement lui permettait de s’isoler avec le mari de sa femme qui ne pouvait pas les accompagner parce qu’elle était déjà malade et incapable de les suivre.

Fuir le plaisir de peur qu’il retombe

J’avais l’idée audacieuse de poursuivre ce chapitre par une hypothèse sur la frigidité, ou plus exactement sur l’anorgasmie. Mon raisonnement était le suivant : Face à la possibilité de l’orgasme, l’hystérique développerait des stratégies pour justement se garder de l’atteindre afin de ne pas risquer la dysphorie postcoïtale, cette chute mélancolique après un rapport sexuel pourtant réussi. « Fuir le bonheur de peur qu’il se sauve », chantait Birkin avec les mots de Gainsbourg. J’imaginais que le corps, malgré le désir sexuel envahissant, faisait barrière à l’orgasme sans qu’on puisse trouver de raison physiologique suffisante. Une dyspareunie, c’est-à-dire une douleur ressentie par certaines femmes, juste avant, pendant ou après les rapports sexuels, au niveau de la région génitale, sans cause organique identifiée, entrainerait quasiment systématiquement l’anorgasmie, l’absence de plaisir sexuel, un refus somatique de jouissance. Un phénomène qu’il ne faudrait pas confondre avec l’anaphrodisie, une carence, sans doute plus organique, au niveau de la pulsion elle-même.

Dans « Névrose hystérique, névrose obsessionnelle », Valentin Nusinovici rappelle que Freud disait que le dégoût est hystérique quand il survient là où on attend l’excitation sexuelle. Le dégoût est une répulsion physique et pourrait de ce fait s’inscrire dans les symptômes de conversion : le corps exprimerait de cette manière le refoulement du désir. L’appétence réprimée ne le serait pas totalement et finirait par se manifester par l’écoeurement, lors d’un processus de réversibilité de l’envie. L’anorgasmie serait une manifestation moins radicale et se contenterait d’un blocage et non d’un rejet.

Je me suis donc plongé dans la littérature sur la frigidité. L’une des questions que j’ai rencontrée m’a interpelée : Que faire lorsqu’on n’arrive plus à atteindre l’orgasme ? Le « ne … plus » était d’importance parce qu’il mettait de côté bon nombre de problèmes d’ordre physiologique et technique. On avait su s’y prendre mais l’orgasme n’était plus au rendez-vous, sans raison apparente.

Je me suis alors rappelé d’un cas dont j’avais lu la relation (mais je n’en retrouve plus la trace bien que je crois l’avoir lu chez Freud) où une jeune femme d’un milieu modeste était tombée amoureuse d’un jeune homme de bonne famille. Le sentiment étant réciproque, ils se marient et commence alors une courte période de bonheur conjugal. La jeune femme qui craignait à l’origine ne n’être pas acceptée par la famille de son époux a tout fait pour en être appréciée et a obtenu la connaissance escomptée. Sauf qu’une fois atteint l’acmé de cette félicité, la jeune femme va connaitre une phase de dépression sévère, la frigidité faisant partie des divers symptômes à s’être installés. S’il n’est pas la conséquence d’une pathologie douloureuse et réelle ( on ne désire pas la piqûre de l’oursin et par conséquent, on l’évite ), le blocage physique ne s’explique que dans ce jeu de l’insatisfaction. Comment comprendre que ce qui était source de plaisir puisse ne plus l’être tout en l’étant encore ? « Le désir de l’hystérique, c’est d’avoir un désir insatisfait », écrivait Freud pour formuler ce paradoxe, ce que reprendra Lacan en parlant d’un état d’insatisfaction qui vise cette jouissance de l’hystérique d’empêcher la réalisation du désir pour en rester l’enjeu. L’hystérique fuirait par conséquent la consommation du plaisir par crainte de ne plus jouir du fait d’inspirer le désir et d’en jouir par effet boomerang, le fait de ne plus être le théâtre de la jouissance.

L’hystérique impuissant(e) doit renoncer à cette jouissance-là, alors même qu’elle est plus que jamais à sa portée. Comme il y a des portes dérobées, il existe un plaisir dérobé qui, bien qu’il n’en ait pas du tout l’apparence, tient lieu d’issue au « désir en déroute » de l’hystérique de conversion.

Certaines formes de frigidité sans origine organique identifiée pourraient s’inscrire dans ce cas de figure : l’hystérie n’empêche pas le désir et la séduction, bien au contraire parfois, mais elle barre le chemin à la jouissance par un excès de refoulement, la peine à jouir est telle qu’elle provoque de l’anxiété qui elle-même fait alors obstacle au laissez-aller indispensable à l’éclosion du plaisir. Par la conversion hystérique, l’impossible engagement physique se concrétise négativement dans le corps glacé.

Dans un séminaire de 1984, Gagnepain résume ainsi les troubles autolytiques de la chrématologie : « Nous avons des hystériques avec cette théâtralité qui leur fait multiplier les rodomontades de puissance alors qu’ils sont des impuissants effectifs. Et la conversion, l’impuissance qui se fait réelle d’une certaine manière, c’est-à-dire au fond qui devient fictivement organique. » L’hystérique est donc impuissant à se satisfaire : le premier simule la satisfaction de multiples manières et un peu n’importe comment vu qu’il ne sait pas où il peut obtenir du plaisir, le second somatise son impuissance dans une partie de son corps, ce qui le handicape pour de bon. Mais on chercherait en vain une cause organique à ce blocage.

Tout le reste est littérature. A la revoyure !

Pour aller plus loin : Corps érotique, corps souffrant dans l’hystérie de Christian Seulin qui donne un panel important de symptômes et la relation entre partie du corps concernée et traumatisme.