Les troubles de la Norme N36

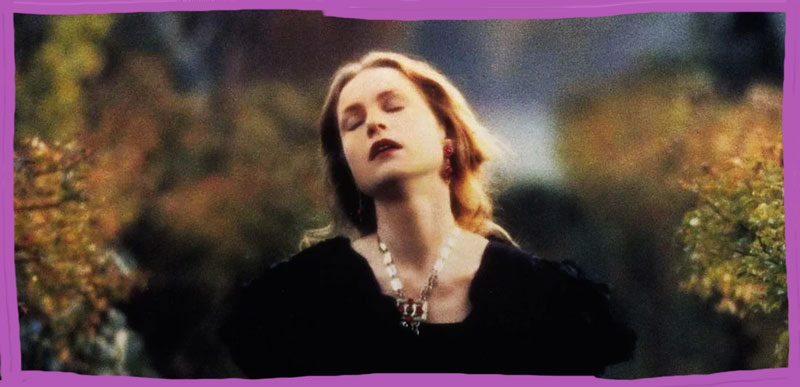

En Normandie, Emma Rouault est la fille d’un riche fermier et elle a été élevée dans un couvent. Elle rêvait d’une vie amoureuse et fastueuse comme celles des princesses des romans à l’eau de rose dans lesquels elle se réfugiait pour échapper à la fadeur monotone de son existence. Sage à l’extérieur, la jeune fille est en proie à des pulsions impérieuses qui ne trouvent d’issue que dans la lecture. Flaubert a suffisamment eu d’ennuis avec la morale pudibonde de l’époque pour ne pas évoquer d’activité masturbatoire.

Emma épouse Charles Bovary, un brave veuf timide, plus âgé qu’elle, médecin raté qui ne lui offre qu’une vie routinière à la campagne, très loin des aspirations romantiques de la jeune femme et de sa soif d’aventure. Autrement dit, rien en Charles ne lui permet d’assouvir l’envie de vivre pleinement et sensuellement, un désir qu’elle refoule.

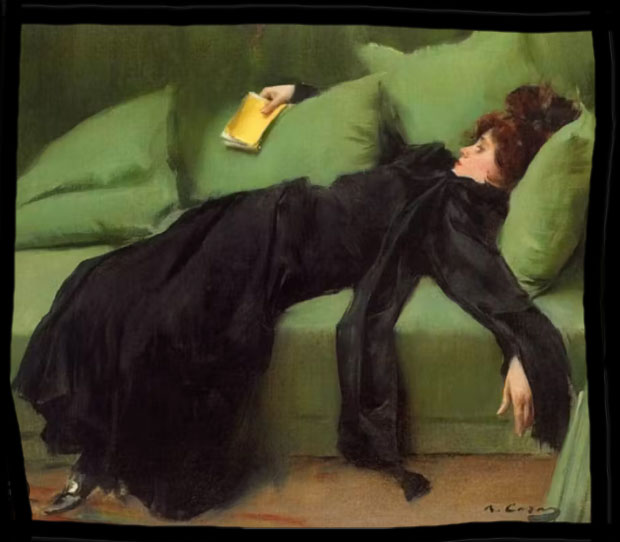

Frustrée mais résignée par éducation, Emma lit, dessine, joue du piano, et s’occupe de sa maison. Mais à vrai dire, elle s’ennuie ferme (humour rural) et en plus, sa belle-mère lui casse les pieds.

Une invitation de pure courtoisie au bal du marquis d’Andervilliers lui fait entrevoir un monde magique qui ressemble à celui de ses livres et auquel elle souhaiterait appartenir. La fête terminée, la vie sans joie d’Emma reprend mais elle sombre bientôt dans un état dépressif, entre nostalgie et rêverie. Son mari commence à se faire une clientèle mais il comprend également que sa femme, en phase mélancolique, a besoin de changement et il décide de quitter le village de Tostes pour s’installer dans le bourg plus animé d’Yonville-l’Abbaye (tout un programme).

Emma y accouche d’une petite fille baptisée Berthe, un nom qu’elle a entendu au bal. La jeune mère est déçue car elle aurait préféré mettre au monde un garçon voué à un grand destin. J’ai oublié de préciser que l’histoire se déroule dans la France du XIXème siècle : les femmes de la petite bourgeoisie campagnarde n’y étaient pas promises à une existence palpitante. Emma s’enlise dans l’ennui et perd tout espoir d’une vie plus excitante. Elle n’éprouve plus aucun sentiment pour Charles pourtant toujours épris d’elle. Elle ne parvient pas non plus à aimer sa fille, qu’elle trouve laide et qu’elle confie à une nourrice.

A Yonville, Emma fait la connaissance des notables locaux. Parmi eux, Léon Dupuis, un jeune et beau clerc de notaire avec qui elle partage ses goûts en littérature et en poésie et qui tombe amoureux d’elle sans pourtant trouver le courage de se déclarer. Quand le désir d’Emma se fait plus explicite, la jeune épouse, élevée dans la religion, refoule ses sentiments et se montre froide avec son prétendant. Blessé, celui-ci décide de partir pour Paris : les adieux sont gênés, aucun des deux n’ose forcer le destin. Emma comprend trop tard ses sentiments pour Léon et regrette leur incapacité à se déclarer. Le dépit la plonge dans la mélancolie.

Dans la boutique de M. Lheureux, Emma achète à crédit des méthodes pour apprendre l’Italien (envie de voyage), un prie-Dieu gothique (tentation du mysticisme romantique), et une écharpe coûteuse (aspiration au luxe).

C’est au tour de Rodolphe Boulanger, un séducteur invétéré et propriétaire d’un château, de courtiser Emma lors des Comices agricoles (ironie de Flaubert). S’il sort d’office le grand jeu, Boulanger attend stratégiquement six semaines avant de la revoir et se déclarer : Emma est à point. Le lendemain, au cours d’une promenade à cheval, elle s’abandonne à lui « défaillante, tout en pleurs et se cachant la figure ». Le théâtralisme d’Emma se manifeste tout au long du roman à chaque débordement pulsionnel : la jeune femme en proie à des accès passionnels en fait des tonnes. Est-elle sincère dans ces transports ou joue-t-elle le rôle que lui ont appris les héroïnes des romans d’amour?

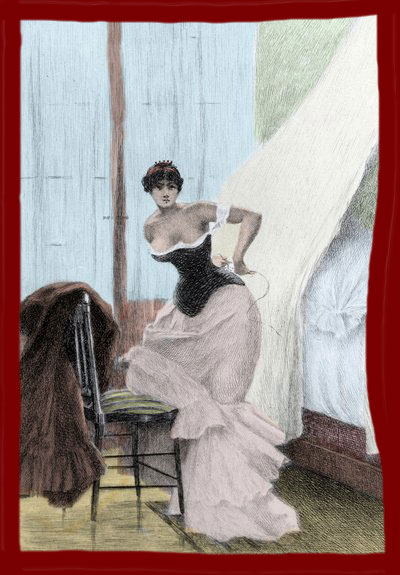

Rodolphe et Emma se retrouvent tous les jours et s’échangent des lettres d’amour. Mais un jour, alors qu’elle survient à l’improviste chez lui, il se montre agacé, et lui reproche d’être imprudente. Du coup, trois ou quatre fois par semaine, c’est lui qui se pointe dans le jardin à la nuit tombée. « Elle s’échappait en retenant son haleine, souriante, palpitante, déshabillée. » Mais Rodolphe commence à se lasser d’elle et manque plusieurs rendez-vous. Emma reçoit une lettre de son père, et cela lui rappelle son enfance. Elle commence à se repentir, se détache de son amant et se consacre davantage à sa fille. C’est l’éternel déchirement cornélien entre le devoir conjugal (ici maternel) et le désir féminin. On constate qu’ici, le refoulement, stimulé par le retour du père, reprend le dessus et jugule la passion qui poussait Emma dans les bras de Boulanger. Comme si elle allait de maitre en maitre, au sens lacanien du terme, incapable de gérer elle-même son désir.

Charles tente une opération pour guérir un pied-bot. L’opération se déroule à merveille. Charles est dans le journal. Emma est enfin fière de lui. Mais, cinq jours plus tard, l’opéré doit être amputé. C’est la douche froide. Aux yeux d’Emma, Charles sera toujours un raté et son destin d’épouse est enchainé à lui. Cela nous ramène à Lacan : « Ce que l’hystérique veut […] c’est un maître. […] Elle veut que l’autre soit un maître, qu’il sache beaucoup de choses, mais tout de même pas qu’il en sache assez pour ne pas croire que c’est elle qui est le prix suprême de tout son savoir. Autrement dit, elle veut un maître sur lequel elle règne. Elle règne et il ne gouverne pas. »

Emma méprise donc à nouveau son mari plus que jamais, et logiquement, elle se jette derechef dans les bras de Rodolphe. Elle s’endette encore plus chez M. Lheureux. Les deux amants décident de partir pour Italie. Mais Rodolphe commence à trouver Emma un peu trop démonstrative, et il décide de rompre avec elle. En phase maniaque, Emma est une exaltée embarrassante pour le tombeur libertin : si le corps d’Emma continue à stimuler sa libido, son comportement d’amoureuse exubérante l’effraie un peu.

En lisant la lettre de rupture, Emma pense au suicide et déclenche alors une fièvre cérébrale. Son mari reste à son chevet pendant 43 jours. Étrange cette maladie soudaine et inexpliquée qui fait irrésistiblement penser à celle de Bertha Pappenheim.

Remise, Emma se tourne vers la religion et participe à des oeuvres de charité… comme Bertha encore. Je vous rappelle que Berthe est aussi le prénom de la fille d’Emma. Tout converge. Il n’y a pas de coïncidence. Nan, je déconne…

Revenons à Emma Bovary. Pour la divertir, Charles l’emmène au théâtre à Rouen : la représentation ravive ses rêves d’évasion, un fantasme au scénario patriarcal bien rôdé. « Entraînée par l’illusion du personnage, elle se figura la vie extraordinaire qu’elle aurait pu mener si elle l’avait aimé. Avec lui, elle aurait voyagé par tous les royaumes de l’Europe, partageant ses fatigues et son orgueil. »

Au théâtre, elle retrouve Léon qui lui avoue enfin son amour mais elle le repousse : « Non, mon ami, je suis trop vieille… vous êtes trop jeune… oubliez-moi ! D’autres vous aimeront… vous les aimerez. » Léon donne tout de même rendez-vous à Emma à la cathédrale, elle lui remet une lettre avant de se jeter en prière contre une chaise. Le jeune homme finit par l’entrainer dans un fiacre et Emma s’y abandonne à son nouvel amant. Le confort n’a jamais été une condition sine qua non au plaisir. Le goût du risque (coït à la roulotte) serait de nos jours à ranger dans les comportements « border line ».

De retour à Yonville, Emma trouve Charles en larmes : son père vient de mourir. Elle n’a pas un mot de réconfort pour son mari et retourne à Rouen consulter « leur ami » Léon qui est, ne l’oublions pas, clerc de notaire pour régler cette affaire de succession. Les amants passent trois jours à Rouen en tête à tête. Lors d’une promenade en barque, à la nuit tombée, sous le clair de lune, ils se promettent de s’écrire des lettres. Mais cela ne suffit pas. Alors ils inventent un stratagème : une fois par semaine, Emma se rendra à Rouen pour prendre une leçon de piano. En fait de piano, c’est dans une chambre d’hôtel qu’ils se retrouvent. Mais leur passion finit par s’émousser et Léon songe à sa carrière de notaire.

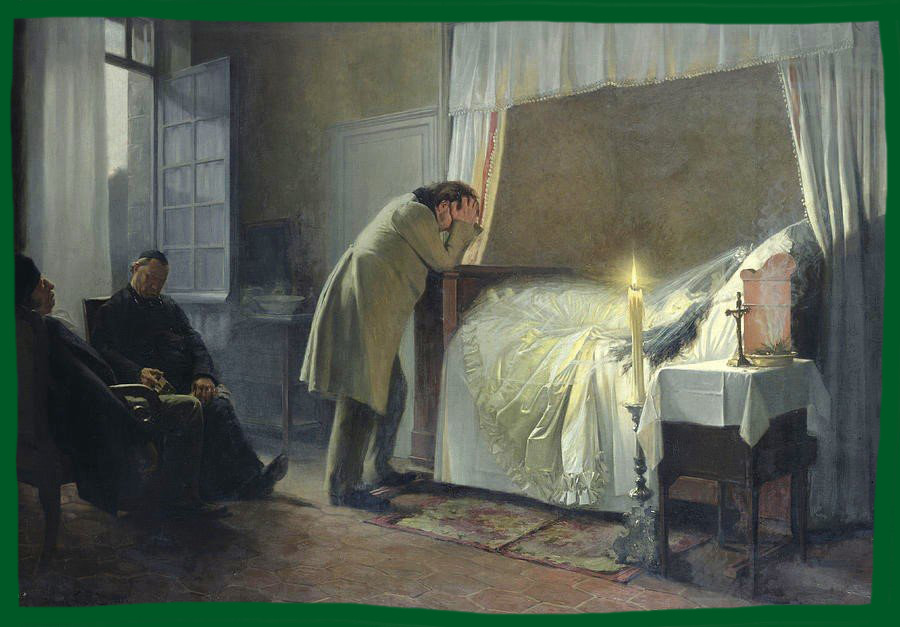

Emma est rattrapée par ses dettes et abandonnée par ses amants, elle s’empoisonne.

Au vu de sa situation sociale, les aspirations romanesques d’Emma ne pouvaient la mener qu’à la désillusion et à la dépression. Longtemps refoulé, ou du moins partiellement assouvi par la lecture, son désir d’évasion romantique et tumultueux se heurte à la réalité d’un milieu bourgeois de province, moralisateur et plan plan : son mari bien qu’amoureux ne peut en rien satisfaire les rêves d’Emma. Il ne peut lui faire qu’un enfant et même la maternité se révèle décevante : une fille ne pourra rien espérer de mieux que sa mère. Emma ne peut donc même pas se projeter dans l’avenir de la petite Berthe. Aucune des joies simples d’une vie rangée n’est suffisante pour Emma qui dénigre cette existence provinciale de mère au foyer et d’épouse dévouée, alors même que l’amour de son mari lui est tout acquis et que Berthe est une petit fille sans problème. Elle reproche à Charles sa médiocrité bien qu’il fasse tout ce qu’il peut pour elle. Son ingratitude est d’ailleurs soulignée par Flaubert qui offre à Bovary une fin véritablement romantique puisqu’il meurt de chagrin, sans rancune pour sa femme.

Seules ses deux liaisons extraconjugales procurent pour un temps à Emma une certaine jouissance. Physique sans doute (Flaubert ne s’étend pas sur le sujet). Mais Emma s’illusionne sur les véritables intentions de ses amants. Rodolphe et Léon sont bien loin des standards qu’Emma s’est fixé dans ses rêves. Pourtant, ils fonctionnent comme des détonateurs et Emma se révèlent à chaque fois comme une amante passionnée prête à quitter son mari et sa fille pour vivre pleinement le grand amour. Mais ses aventures ne lui apportent qu’une satisfaction éphémère et la plongent ensuite dans des crises de désespoir. Ses amants se lassent en effet assez vite du sentimentalisme exacerbé et effrayant de la jeune femme qui rêve de voyages, de luxe et de vie aventureuse, des attentes bien au-dessus de leurs moyens. D’ailleurs quand Emma doit rembourser ses dettes auprès du marchand de tissus, ses amants se défilent et les biens des Bovary vont être saisis. Cette ultime désillusion la conduit au suicide.

Les attentes d’Emma vont bien au-delà de ce que la réalité normande du XIXe siècle a à lui offrir. Mais à viser le grand amour romantique et la vie d’aventure exaltante, la jeune épouse se condamne à la déception. Incapable d’accepter la demi-réussite que serait la vie d’épouse de petit notable de province et de mère, elle juge cette aspiration très en dessous de ce qu’elle est en droit d’attendre de la vie. En phase dépressive, elle ne parvient pas à prendre une décision qui irait dans le sens de ses envies, elle s’effondre et ne parvient même pas à tirer le meilleur parti de cette vie rangée qui la met pourtant à l’abri du besoin. Mais lorsque son désir est stimulé par les avances masculines, elle rompt avec la morale bourgeoise et adopte un comportement dangereux où la passion lui ôte toute objectivité sur la véritable nature de ses relations avec les hommes. Son souhait d’être désirée sans frein l’empêche de garder les pieds sur terre : elle court à la catastrophe en en demandant trop à des liaisons adultérines qui ne débouchent sur aucune réelle satisfaction : ni voyage ni nouvelle vie mais mensonge et duperie. Incapable de gérer son désir sentimental et ses bouffées consuméristes, Emma s’expose à une déconvenue cinglante. Par prudence ou par simple bienséance, Flaubert ne traite pas en détails de la question sexuelle : le lecteur n’apprend pas si l’héroïne prend véritablement sa part de plaisir physique ou si elle jouit plutôt de son statut de « femme accomplie » dans l’évasion extra-conjugale.

Avec Madame Bovary, nous refermons le chapitre sur l’hystérie mythomane. J’espère avoir aidé à faire comprendre que, sans doute moins spectaculaire que l’hystérie de conversion, cette névrose occasionne, à des degrés divers, une souffrance paradoxale. L’hystérique ronge son frein mais ne peut s’empêcher de le serrer : il réfrène son désir, se montre incapable de prendre une décision qui le libérerait, en partie du moins, et cela occasionne chez lui une grogne chronique contre tout. La plupart du temps, l’hystérique n’est pas content, une forte censure l’empêche de se satisfaire et cette insatisfaction mine son humeur. Dans les périodes d’exaltation au contraire, l’hystérique « en fait des tonnes » et étale son épanouissement qui apparait comme contraint, forcé et manquant de spontanéité. Dans tous les cas, l’hystérique est victime d’un excès de contrôle : il ne sait pas se laisser aller au mérite ni à la satisfaction.

Tout le reste est littérature ! A la revoyure !